Africa-Press – CentrAfricaine. Les lentilles gravitationnelles, sortes de mirage spatial, sont un phénomène astrophysique singulier. Elles furent théorisées pour la première fois par le physicien russe Orest Chwolson en 1924, puis détaillées par Albert Einstein en 1936 dans les prédictions de sa théorie de la relativité générale, publiée en 1915. En effet, la relativité générale nous enseigne que la gravitation déforme l’espace-temps, modifiant de ce fait la trajectoire de tout rayon lumineux.

C’est notamment le cas dans une configuration de type lentille gravitationnelle: une source astrophysique (étoile, galaxie…) située à l’arrière-plan d’une autre source plus massive voit sa lumière déviée vers un observateur à cause du passage de cette dernière, car elle exerce une influence gravitationnelle. Il en résulte alors un processus d’amplification (ou « magnification ») de la lumière de la source située derrière la source massive, ce qui produit de multiples images, arcs ou anneaux de lumière autour de la source d’arrière-plan.

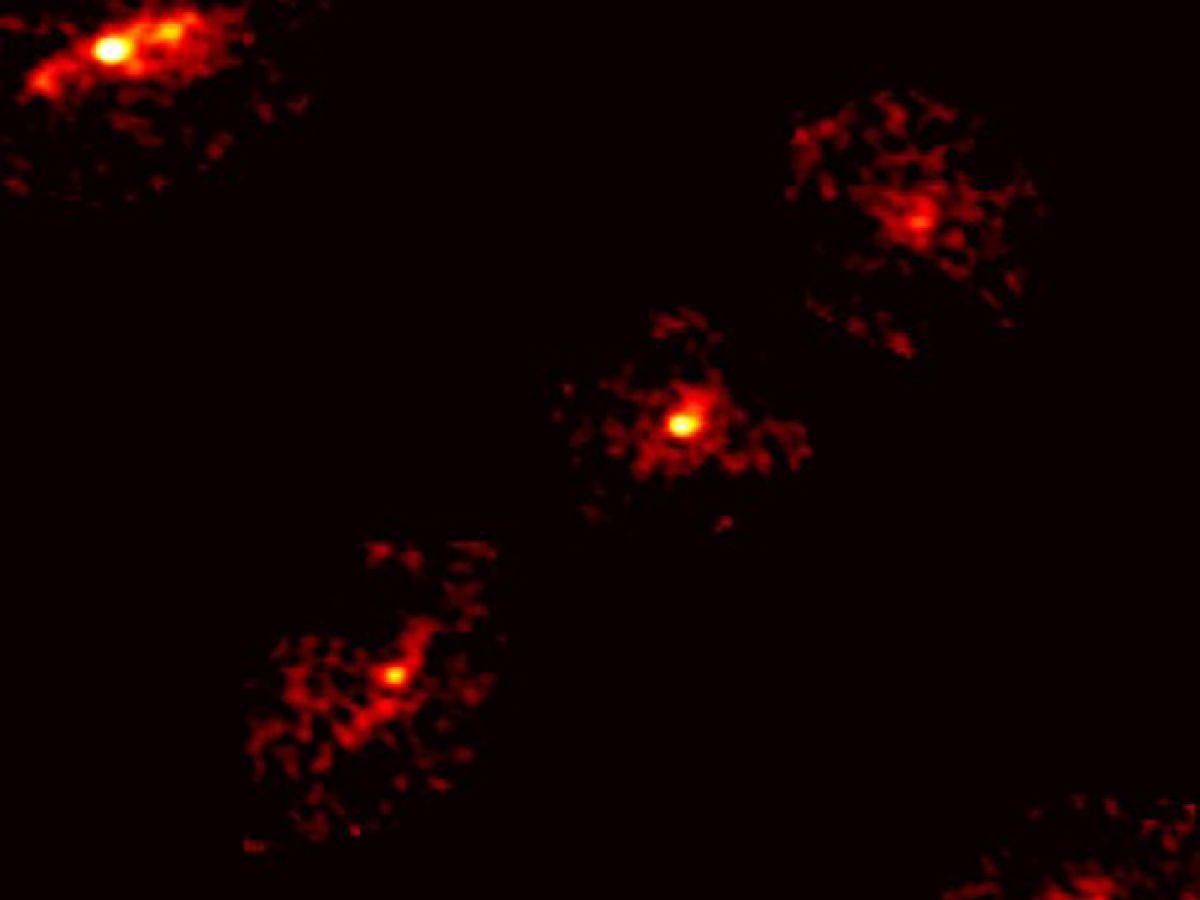

Cependant, il existe une dizaine de cas de lentilles en forme de croix, appelées croix d’Einstein, où au moins quatre images de la source lointaine forment un motif de croix comme le mentionne Pierre Cox, professeur de physique à La Sorbonne, astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) et auteur principal d’une étude parue le 16 septembre 2025 dans The Astrophysical Journal.

Une configuration inédite

La source en question est une galaxie à fort décalage vers le rouge (lointaine) se nommant HerS-3, d’une petite taille de 1,2 kiloparsec (3 914 années-lumière), ce qui en fait une galaxie très compacte par rapport à la Voie lactée avec son diamètre de 100 000 années-lumière. Elle est caractérisée par une importante formation d’étoiles et dessine un système de cinq images dues à l’effet de lentille gravitationnelle. Les quatre premières images correspondent à l’amplification de la lumière d’une galaxie d’arrière-plan. Néanmoins, une cinquième image inédite de cette même galaxie se trouve au milieu de la croix d’Einstein, laissant suggérer une erreur dans les données, comme l’explique Pierre Cox: « Nous pensions qu’il s’agissait d’un problème avec l’instrument. Mais c’était bien réel ». Un ensemble de télescopes est la condition sine qua non pour obtenir un tel résultat, parmi lesquelles on trouve le télescope Hubble, le radiotélescope français NOEMA de l’IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique) et l’installation ALMA de l’Observatoire austral européen (ESO), située au Chili.

Par ailleurs, la morphologie de la croix à cinq points a été mise au jour de manière fortuite dans le domaine des longueurs d’onde appartenant aux sous-millimètres, qui sont situés entre les micro-ondes et l’infrarouge lointain. Cette fenêtre d’observation du spectre électromagnétique permet, entre autres, d’observer du gaz, des poussières interstellaires, la formation d’étoiles ou des galaxies distantes. Les images par effet de lentille de la galaxie HerS-3 sont observées via spectroscopie par l’intermédiaire de lignes moléculaires, c’est-à-dire quand certaines molécules absorbent toute lumière à certaines longueurs d’onde, ce qui rend compte de leur composition chimique, notamment en monoxyde de carbone (CO) et en eau.

La lentille révèle un halo massif de matière noire

Bien que le modèle de lentille gravitationnelle soit initialement adapté pour une configuration à quatre points, il ne permet pas de reproduire les propriétés comme sa morphologie ou l’orientation de HerS-3. C’est la raison pour laquelle l’ajout du cinquième point lumineux se révèle utile pour établir les caractéristiques des images telles que leur position, leur brillance, leur taille et leur orientation. En outre, l’incorporation d’un tel point dans le cadre mathématique offre la preuve de l’existence d’un vaste et massif halo de matière noire, matière invisible entourant les structures massives comme les galaxies ou amas de galaxies et qui explique la valeur de leur masse totale. Le halo de matière noire est essentiellement présent grâce à l’absence de galaxie au sud-est de l’image gravitationnelle la plus brillante.

L’étude de cette structure cosmique, « pesant plus de mille milliards de fois la masse du Soleil » – comme le rapporte Pierre Cox dans un communiqué – permet alors de recueillir des premières données pour étudier plus en profondeur les propriétés de Hers-3. La galaxie représente ainsi un laboratoire astrophysique unique et fait partie des objets dont on peut extraire des informations supplémentaires sur les débuts de l’Univers, en plus de déterminer les propriétés de la matière noire.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press