Africa-Press – Comores. C’est un animal qui a longtemps échappé à la science. Un prédateur marin de l’Atlantique Nord dont on ne savait quasiment rien avant les années 1990. Non pas que le phoque à capuchon, Cystophora cristata, fût un inconnu : son nez orné d’une curieuse cloison, ou septum, dont les mâles usent comme d’une vessie gonflable lors des parades nuptiales, lui a valu une certaine publicité.

Mais parcourant des milliers de kilomètres et ne séjournant hors de l’eau que deux fois par an – en mars et juillet, au moment de la reproduction et de la mue -, sur de la banquise flottante, il était jusqu’à récemment presque impossible à étudier, explique Tiphaine Jeanniard du Dot, chercheuse CNRS au CEBC, Centre d’études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres) : “Et c’était bien dommage, car le phoque à capuchon possède deux caractéristiques uniques chez les mammifères : il détient le record de plongée pour aller chercher ses proies dans les eaux de l’Arctique – jusqu’à plus de 800 mètres – et sa période d’allaitement est la plus courte au monde : trois à quatre jours ! Ses bébés sont abandonnés une semaine après la naissance. Ils naissent déjà recouverts d’un pelage définitif et hydrofuge au terme d’une stupéfiante, et inédite, mue in utero. ”

Comment une espèce ayant poussé aussi loin sa spécialisation pourra-t-elle s’adapter au changement climatique ? “Depuis quelques années, une forte diminution de la couverture en glace de mer de l’océan a été constatée dans plusieurs des régions de l’Atlantique Nord qu’il fréquente. Or, cette banquise flottante est non seulement utile à sa reproduction et à sa mue, mais aussi indispensable à son alimentation, car elle abrite des poissons”, poursuit la biologiste.

Une autre interrogation concerne la température des eaux de surface, dont l’augmentation pourrait déplacer les proies vers des profondeurs inaccessibles aux plus jeunes. Tous survivront-ils ?

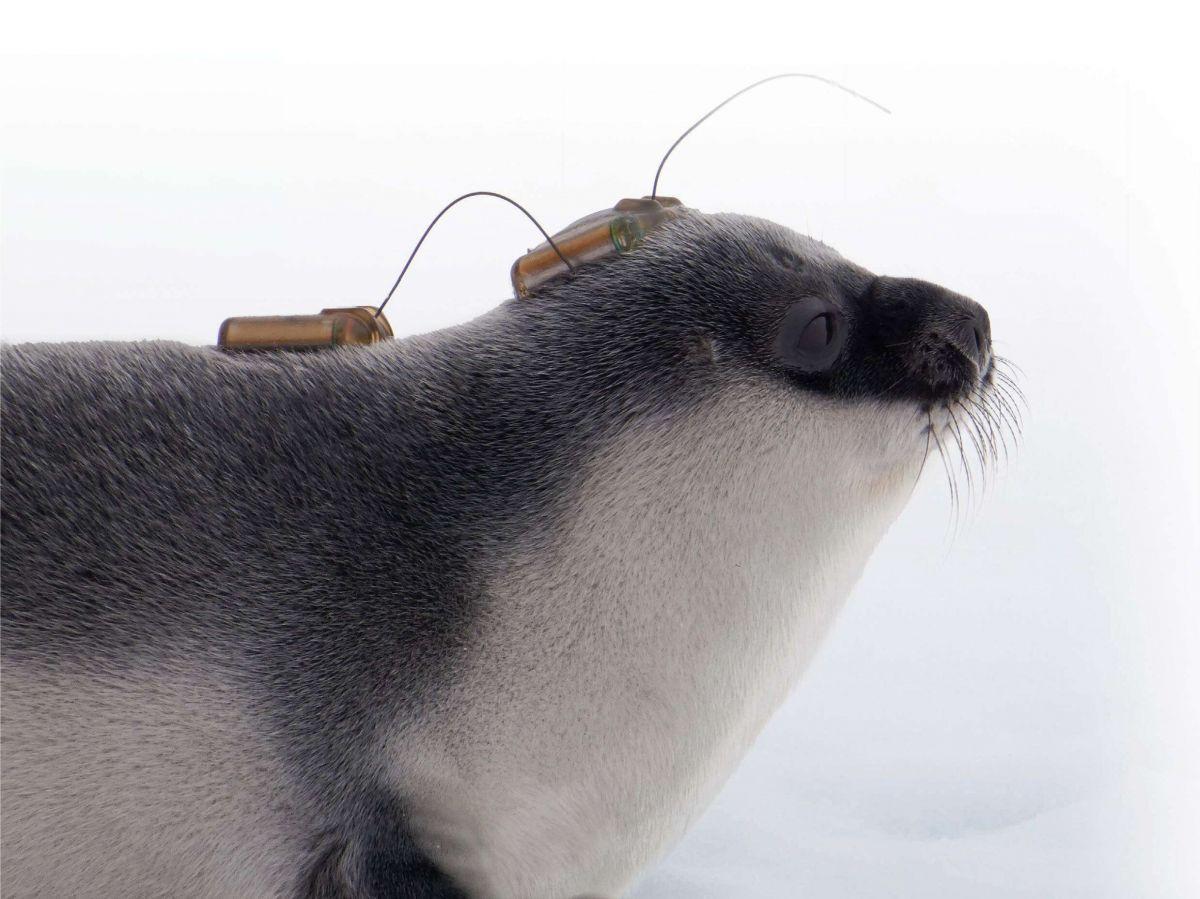

C’est notamment à ces questions que cherche à répondre Tiphaine Jeanniard du Dot en équipant, dans le golfe du Saint-Laurent ou la côte du Labrador (Canada), des phoques de capteurs “biologgers”. Une fois fixés sur la tête et sur le cou, ces détecteurs vont enregistrer, en permanence et durant plusieurs mois, la température, la salinité et l’éclairage des eaux traversées par l’animal, ainsi que ses trajectoires, profondeurs et durées de plongée. Même ses tentatives de capture de proies seront répertoriées !

En analysant les données envoyées par ces instruments via des balises et des satellites Argos, la chercheuse pourra reconstituer l’activité de ces prédateurs et la comparer à celle des 152 phoques à capuchon qui, au cours de ces trois dernières décennies, ont déjà bénéficié de ce type de suivi à distance. L’objectif : mettre en évidence des différences de comportement, de succès de chasse et de régime alimentaire liées aux changements des conditions environnementales.

Minuteur de cuisine couplé à un détecteur de pression

En l’espace de dix ou vingt ans, les biologistes ont considérablement augmenté leurs connaissances sur le comportement et le mouvement de la faune sauvage, même la plus extrême, qu’elle soit terrestre, marine, aérienne ou souterraine. La raison ? Les progrès technologiques. Aux avancées de la télémétrie – la famille de procédés permettant de localiser, par le truchement des satellites ou via des réseaux de récepteurs radios ou acoustiques, un individu “marqué” à l’aide d’une balise ou d’une puce – sont venus s’ajouter, au cours de ces dernières années, de spectaculaires développements dans le domaine des capteurs-enregistreurs embarquables.

L’idée n’est pas nouvelle. “En 1965, le biologiste marin de l’Université de San Diego Gerald Kooyman fut le premier à reconstituer, à l’aide d’un minuteur de cuisine couplé à un détecteur de pression, le profil de plongée d’un phoque de Weddell”, rappelle Yan Ropert-Coudert, directeur de l’Institut Paul-Émile Victor (Ipev) et grand spécialiste de ces techniques. Il les a notamment appliquées sur la base Dumont d’Urville (Antarctique) pour étudier l’influence de la taille et de l’état de la banquise sur le succès reproducteur du manchot Adélie.

Mais, lourds et limités en termes d’autonomie comme en capacité d’enregistrement, les systèmes s’avèrent à l’époque inadaptés au suivi des animaux au-delà de quelques jours. Ce n’est qu’au tournant des années 1990-2000 que la situation va changer. L’arrivée des microcomposants à bas prix, des mémoires à forte capacité et des batteries à longue durée de vie, ainsi que les innovations en matière de traitement informatique des données, vont enfin donner aux biologistes adeptes de ces technologies les moyens d’avancer. Ces derniers constitueront bientôt une communauté d’utilisateurs : celle du bio-logging. Inventé par Yan Ropert-Coudert en 2003 à Tokyo, à l’occasion du premier symposium consacré au sujet, le terme fait référence au log ou logbook, le livre de bord où les capitaines de navire consignent les événements d’une traversée.

Depuis, l’accès à ces outils – dont le poids est passé en quelques années de plusieurs centaines de grammes au gramme – s’est largement démocratisé. “Et la communauté scientifique s’est familiarisée avec ces instruments, dont le principal intérêt est de permettre un enregistrement de l’activité des animaux en continu, sur de longues périodes et quel que soit le milieu traversé, se félicite le chercheur. Sous terre, au fond de la mer… La seule limite : la pose de l’instrument doit, d’une part, être physiquement possible et, d’autre part, ne pas engendrer des modifications de comportement.” Un avantage par rapport au suivi par satellite, dont le signal est rompu dès lors que l’individu marqué plonge ou s’enfonce dans un terrier.

Trois minutes de pause entre deux plongées

Accéléromètres chargés de mesurer les caractéristiques du vol des cigognes ou de la nage des phoques, thermomètres intra-œsophagiques ou stomacaux à même de comptabiliser le nombre de poissons avalés par les manchots ou les éléphants de mer, électrocardiogrammes adaptés à l’étude des situations de stress chez le koala, capteurs de pression dédiés au relevé des profondeurs de plongée des pétrels, caméras déployables sur les vautours, les papillons et même les scarabées…

En quelques années, la quantité d’informations récoltées sur la faune sauvage a explosé. Incitant les scientifiques à aborder des questions plus générales. “En effet, en fixant des capteurs sur un animal, on peut aussi accéder, localement, aux propriétés biologiques et physiques du milieu dans lequel il évolue, beaucoup plus efficacement que si on réalisait la mesure à distance”, se réjouit Yan Ropert-Coudert.

Voilà qui intéresse Christophe Guinet. Ce directeur de recherche CNRS au CEBC travaille, depuis de nombreuses années, à un curieux projet : utiliser certaines espèces marines comme sondes. Tout est parti d’un constat : les modèles océanographiques et climatiques souffrent d’un déficit de données sur certaines parties du monde, peu pourvues en instrumentation scientifique. C’est particulièrement vrai pour l’océan Austral, une vaste région peu fréquentée par les navires. Christophe Guinet a eu l’idée de recourir aux prédateurs qui patrouillent dans ces zones pour pallier ce manque d’équipement.

Et, notamment, de faire appel au plus impressionnant d’entre eux : l’éléphant de mer. Ce mammifère compte parmi les animaux dont les biologistes n’ont découvert les aptitudes qu’assez récemment, par le recours à la télémétrie et au bio-logging. Et ces dernières se sont avérées tout à fait étonnantes. Pour commencer, cet amateur de calamars et de petits poissons mésopélagiques – évoluant entre 200 mètres et 1.000 mètres de profondeur – n’aborde la terre que deux fois par an, au moment de la reproduction et de la mue. Il passe le reste du temps dans l’eau, parcourant, entre janvier et octobre, des distances considérables, de l’ordre de 15.000 kilomètres. Nageur infatigable, doté d’yeux et de vibrisses extrêmement sensibles qui lui permettent de percevoir ses proies dans la zone crépusculaire des abysses, il chasse nuit et jour par… 500 à 2000 mètres de fond, ne s’accordant entre deux plongées de 20 minutes en moyenne que de courtes pauses en surface d’à peine… deux à trois minutes ! Plus étonnant encore : ses phases de sommeil – faites d’une succession de périodes de torpeur d’un quart d’heure – consistent à se laisser porter dans la colonne d’eau. Ce qui permet aux biologistes, en observant les caractéristiques de ses dérives et de ses descentes lors de ces instants de repos, de déduire sa densité et d’estimer sa teneur en graisse et la qualité de son alimentation !

C’est de ce prince des mers australes que Christophe Guinet a choisi de se servir pour percer les secrets de l’océan. Chaque année, dans le cadre d’un programme international qui a débuté en 2004, lui et ses collègues profitent de son passage dans les îles Kerguelen – en octobre au moment de la reproduction, et en janvier lors de la mue – pour équiper une cinquantaine d’individus de bio-loggers et de balises Argos. GPS, accéléromètres, magnétomètres, sondes CDT mesurant température, salinité ou profondeur, hydrophones (microphones pouvant être utilisés sous l’eau) ou capteurs de lumière… tous ces instruments sont destinés à fournir des informations non seulement sur le comportement des animaux, mais également sur les caractéristiques de l’océan qu’ils quadrillent sur des milliers de kilomètres, tant horizontalement que verticalement.

“Les mesures de température et de salinité sont envoyées aux serveurs du réseau météorologique mondial GTS avant d’être assimilées en temps réel par le modèle de prévision océanique Mercator Ocean”, explique Christophe Guinet. Cette contribution ne serait pas du tout négligeable : “Pas moins de 80 % des profils de température et de salinité de l’océan disponibles pour la région située au sud du 60e parallèle sont produits par des éléphants de mer. Et jusqu’à 99 % pour la zone couverte par les glaces de mer !” D’autres données, comme la fluorescence de l’eau ou la quantité d’oxygène dissous, seront disponibles lorsque les enregistrements auront été récupérés au retour à terre des éléphants.

Des albatros équipés pour repérer les braconniers

L’espèce fétiche de Christophe Guinet n’est pas, loin de là, la seule à être utilisée à des fins océanographiques. Au laboratoire Locean (IRD / Muséum national d’histoire naturelle / Sorbonne Université), Sara Labrousse participe à un programme lancé en 2006 visant à étudier en Terre Adélie le phoque de Weddell. Ce pinnipède des bordures du continent antarctique, au mode de vie entièrement inféodé à la glace de mer, est capable d’effectuer, depuis le trou de respiration qui lui permet de s’oxygéner et qu’il maintient ouvert avec ses dents, des trajets de plusieurs kilomètres sous la banquise. “En l’équipant de micro-sonars et de détecteurs de profondeur, on pourrait mesurer l’épaisseur de cette dernière, une donnée inaccessible aux satellites “, estime la chercheuse.

Mais pourquoi ne pas carrément confier aux animaux des missions de conservation ? C’est le projet auquel s’est attelé, entre 2013 et 2022, Henri Weismerskirch, directeur de recherche émérite CNRS au CEBC, dans le cadre du programme européen Ocean Sentinel dédié à l’étude de l’albatros hurleur. Première espèce à avoir été équipée d’une balise Argos, en 1989, ce fantastique oiseau – qui peut atteindre 3,5 mètres d’envergure, vivre jusqu’à 80 ans, et dont les dépenses énergétiques en vol et au repos sont quasi équivalentes – entrecoupe ses années de reproduction d’années “sabbatiques” qu’il consacre à de longs voyages de plus de 15.000 kilomètres. En un demi-siècle, sa population a chuté de moitié, du fait de “captures accidentelles” lors de la pêche à la palangre.

C’est en étudiant ces prélèvements qu’Henri Weismerskirch a eu l’idée de se servir de cette espèce comme d’une vigie anti-braconniers. En effet, pour évaluer la mortalité des juvéniles, son équipe avait besoin de connaître la position des bateaux. Problème, explique le chercheur : “Dans les eaux internationales, les pêcheurs n’ont aucune obligation de se signaler et, au sein des zones économiques exclusives, les braconniers évitent de le faire.” C’est pourquoi son équipe a développé un bio-logger qui, fixé sur le dos des animaux, est à même de détecter le signal radar émis par les navires et d’envoyer en temps réel leur situation à des serveurs. Testé dans l’archipel Crozet, le système s’est avéré si efficace pour repérer les braconniers qu’il fait actuellement l’objet de campagnes d’essais à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Ouvrant de nouveaux horizons aux adeptes du bio-logging et de la télémétrie…

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Comores, suivez Africa-Press