Africa-Press – Congo Kinshasa. Sacré premier empereur du Saint Empire romain germanique en 962, Otton Ier (912-973), dit le Grand, s’est éteint dans le palais royal de Memleben, dans l’actuel Land de Saxe-Anhalt, en Allemagne. Les textes historiques racontent que ses viscères ont été enterrés dans la nuit suivant sa mort dans l’église Sainte-Marie de Memleben tandis que son corps embaumé était transporté à Magdebourg. Mais ce récit est-il fondé?

Depuis 2017, l’Office de protection des monuments et de l’archéologie (LDA) du Land de Saxe-Anhalt, en coopération avec plusieurs universités allemandes, s’attache à retrouver de nouveaux vestiges datant de la période ottonienne, tant à Memleben, qu’à Helfta (un autre centre palatin d’Otton Ier) et à Magdebourg. Les dernières fouilles, menées depuis janvier 2025, s’attaquent au cœur du sujet, puisqu’elles portent directement sur le tombeau de l’empereur. Destinées à assurer sa préservation, elles vont permettre d’en savoir plus sur cet homme qui a régné sur une grande partie de l’Europe à l’aube du 2e millénaire.

L’ouverture du sarcophage d’Otton le Grand va permettre d’en savoir plus sur le fondateur du Saint Empire romain germanique

Fils d’Henri Ier de Saxe (vers 876-936) et de Mathilde de Ringelheim (vers 896-968), Otton Ier est issu de la dynastie saxonne des Liudolfingiens. Roi de Francie orientale, comme son père, il est à l’origine de l’ascension de la ville de Magdebourg au haut Moyen Âge, puisqu’il en fait à la fois un archevêché, tête de pont de l’évangélisation chrétienne des peuples slaves, et la capitale de son empire. Il est également le fondateur et bienfaiteur de l’abbaye Saint-Maurice, construite en 937, qui est bientôt transformée en cathédrale. De cet édifice fondamental en grande partie détruit par un incendie en 1207, il ne reste que des vestiges enfouis sous la cathédrale actuelle, achevée au 14e siècle, que les archéologues allemands tentent parallèlement de mettre au jour.

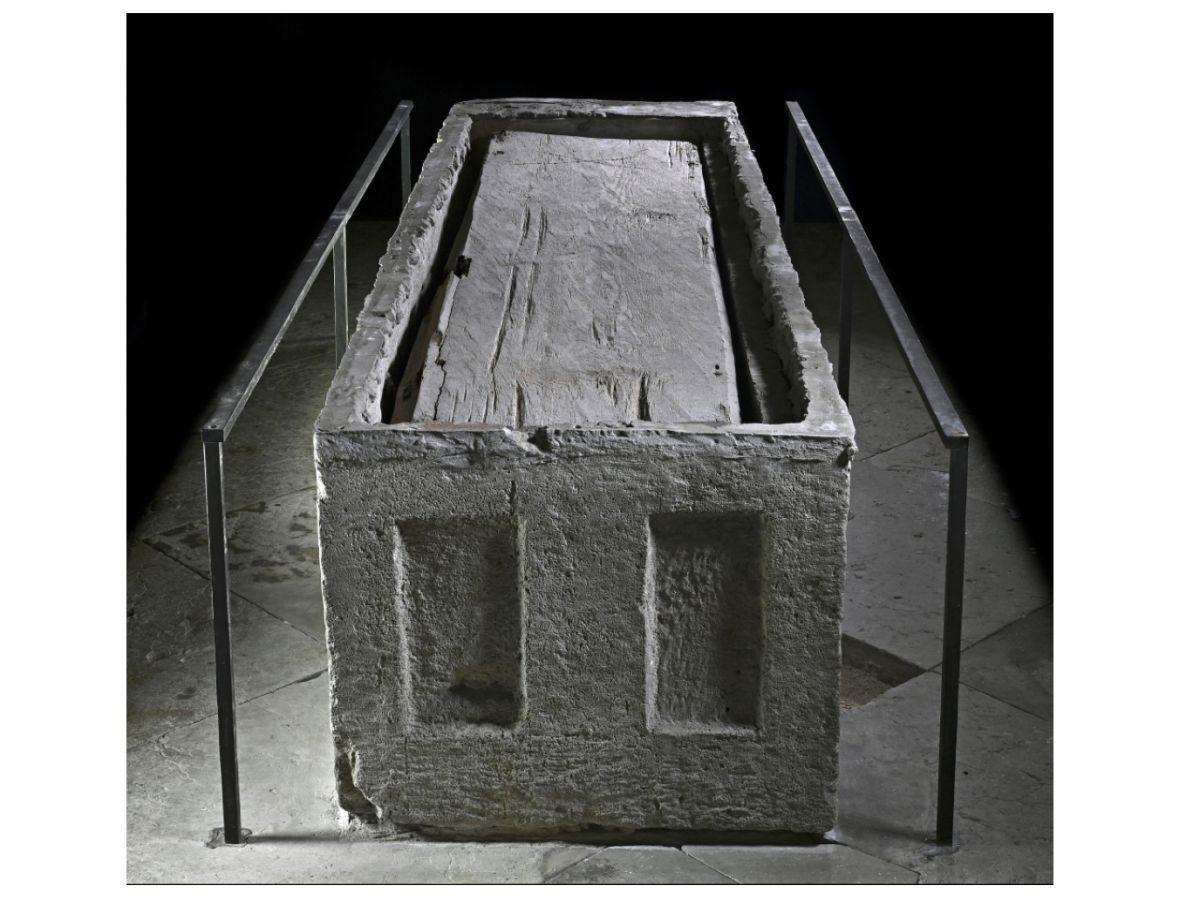

Le sarcophage de pierre trône au centre du chœur de la cathédrale

Dans la mesure où Magdebourg était le point nodal de l’empire, on comprend pourquoi le fils et successeur d’Otton le Grand, Otton II (955-983), a décidé que le corps de son père reposerait dans la cathédrale Saint-Maurice (aujourd’hui Saint-Maurice-et-Sainte-Catherine), bien qu’Otton Ier se soit éteint dans son palais de Memleben. Son sarcophage de pierre, épargné par l’incendie du 13e siècle, trône aujourd’hui au centre du chœur, mais comme il a été ouvert plusieurs fois par le passé, son état est préoccupant.

Régulièrement surveillé par le LDA et la Fondation culturelle de Saxe-Anhalt, propriétaire de la cathédrale, le tombeau est même à présent considéré comme un « monument en péril », ce qui a décidé d’une intervention immédiate de préservation et de restauration, en cours depuis janvier 2025.

Des mesures prises au 19e siècle sont à l’origine des dégâts actuels

Les archéologues ont en effet constaté que des mesures de stabilisation et de renforcement de l’étanchéité entreprises lors de la dernière ouverture du sarcophage, en 1844, sont à l’origine de différents dégâts menaçant son intégrité. Comme l’explique le directeur général de la Fondation culturelle de Saxe-Anhalt, Christian Philipsen, dans un communiqué daté du mois de janvier: « Non seulement ces mesures de stabilisation ne correspondent plus aux normes actuelles, mais elles sont même, dans une large mesure, à l’origine de la mise en péril du monument funéraire, nous obligeant à intervenir. »

Ce sont essentiellement des agrafes en fer ajoutées à cette époque qui menacent de faire exploser le couvercle de marbre et le corps du sarcophage en calcaire, alors que ces deux éléments sont déjà fissurés.

Un couvercle de 300 kg qui repose sur quelques centimètres de calcaire

La construction du tombeau n’est pas non plus optimale pour garantir sa conservation. D’une part la plaque de marbre, lourde de 300 kg, repose directement sur des parois de calcaire épaisses de seulement 3 cm. Au niveau des caissons qui les ornent, elles sont même réduites à 1 cm. D’autre part, les parois du sarcophage présentent plusieurs ouvertures, parfois au niveau des jointures qui ne sont plus étanches, ce qui induit des entrées d’air, alors que l’atmosphère de la cathédrale est soumise à de fortes variations de température et d’humidité.

Les recherches ont lieu in situ sous haute protection

Depuis janvier 2025, le tombeau d’Otton Ier est donc devenu un objet d’étude approfondie de manière à garantir sa préservation. Pour ce faire, dans la mesure où il était impossible de le déplacer tel quel, les chercheurs ont travaillé in situ, dans un caisson de bois construit tout autour, auquel ils n’accèdent que revêtus d’une combinaison protectrice.

Les premiers examens effectués, non invasifs et non destructifs, visaient à documenter le monument dans les moindres détails. Après l’avoir dessiné, photographié et scanné sous toutes les coutures, les chercheurs ont réalisé des modèles 3D à haute résolution qui ont servi de base pour décider des interventions ultérieures.

Des analyses non invasives pour diagnostiquer l’état de dégradation

Différentes techniques non invasives ont également été mises en œuvre pour analyser les fissures et l’état de stabilité du tombeau. Des mesures par radar au sol ont ainsi permis, en envoyant des ondes électromagnétiques à haute fréquence, de repérer et de cartographier des structures inconnues, enfouies dans le sous-sol. L’analyse des agrafes ajoutées au corps du sarcophage et des cales en fer situées en-dessous a montré que toutes ces pièces étaient fortement corrodées. Enfin, un examen approfondi du sarcophage par l’Institut de diagnostic et de conservation des monuments du Land a confirmé que le taux d’humidité du tombeau est trop important, conduisant à la formation de cristaux de sel.

Un simple cercueil en bois de pin

Pour étudier l’état du tombeau plus avant, décision a été prise de l’ouvrir. C’est au début du mois de mars 2025 que le couvercle – une plaque de marbre antique –, a été retiré à l’aide de vérins hydrauliques et d’une poulie, dévoilant l’intérieur du tombeau. Otton Ier reposait dans un simple cercueil en bois de pin, dont le couvercle était fixé par trois clous en fer. Des datations radiocarbone sur les différentes planches qui le constituent ont laissé entendre qu’elles provenaient d’arbres abattus à différentes dates au cours du haut Moyen Âge. Ce qui fait dire aux chercheurs dans leur dernier communiqué que « selon toute vraisemblance, le cercueil a été fabriqué lorsque les restes d’Otto le Grand ont été déplacés après l’incendie de la cathédrale originelle en 1207 et après la construction de la nouvelle cathédrale ».

Otton le Grand repose-t-il dans ce cercueil?

C’est seulement à la mi-juin que le couvercle du cercueil a pu être retiré, dévoilant directement les vestiges de l’inhumation. « L’intérieur du cercueil en bois présente, pour autant que l’on puisse en juger, un mélange de restes textiles et végétaux, de sédiments et d’ossements disposés pêle-mêle », relatent les chercheurs. Un premier examen à l’œil nu permet d’établir que les restes humains dispersés sont ceux « d’un individu masculin d’un certain âge et d’une taille supérieure à la moyenne pour le Moyen Âge », ajoutent-ils.

Des analyses plus poussées (anthropologiques, isotopiques et génétiques) permettront d’établir quelles maladies l’ont affecté, le mode de vie qu’il menait, quelle était son apparence, et surtout s’il s’agit effectivement d’Otton le Grand !

Des coquilles d’œufs, symboles chrétiens

Le cercueil est malheureusement dégradé au niveau des ouvertures du sarcophage de pierre et dans sa partie inférieure, car c’est la plus exposée à l’humidité ascendante provenant du sous-sol. Le fait que des textiles aient cependant été préservés est donc très important, les archéologues distinguant d’emblée un tissu teint en rouge, et un autre en bleu, orné de motifs en losange. Leur extrême fragilité exige cependant d’importantes mesures de conservation.

Mêlées aux sédiments et aux ossements, les chercheurs ont également détecté des coquilles d’œufs, dont ils interprètent aisément la présence comme un rite chrétien: « L’ajout d’œufs n’est pas inhabituel dans les tombes chrétiennes du Moyen Âge, l’œuf étant considéré comme le symbole de la résurrection du Christ », expliquent-ils.

Pour le restaurer convenablement, il va finalement falloir déplacer le sarcophage

Au terme de ces examens préliminaires, force est de constater que dans la mesure où le sarcophage subit d’importantes infiltrations par le sous-sol, il est nécessaire de l’assainir, et pour ce faire, de le déplacer, annoncent les chercheurs. Parallèlement, le sous-sol du chœur devra être réaménagé de manière à stopper la remontée d’humidité et la formation de cristaux de sel. Il sera également important de rétablir une assise solide en ôtant les plaques de fer ajoutées en 1844 qui déséquilibrent aujourd’hui le monument. Enfin, une fois ces travaux achevés, les chercheurs prévoient « de reconstituer les ossements, ce qui nécessitera un nouveau cercueil intérieur ».

Ces travaux de conservation et de restauration constituent donc une occasion unique d’étudier les restes du premier empereur romain germanique, et de replacer la Saxe au cœur de l’histoire européenne.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Kinshasa, suivez Africa-Press