Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Bien que la compétition internationale pour le continent africain ait pris dans le passé un caractère économique, de nombreux indicateurs confirment l’intérêt croissant pour les « approches de sécurité militaire » adoptées par les trois grandes puissances Etats-Unis, Chine, et Russie pour renforcer leur présence dans les pays du continent. Il est donc probable qu’elle redevienne l’un des futurs fronts de la guerre froide, surtout à la lumière de la guerre « russo-ukrainienne » et du désir de nouveaux partis et puissances d’une nouvelle répartition des axes d’influence à l’échelle mondiale.

• Les motivations de la concurrence internationale sur l’Afrique

Le Continent africain a commencé à acquérir une dimension stratégique croissante au niveau international. Cet intérêt pour le continent est dû aux matières premières et aux ressources naturelles que contiennent ses terres qui n’ont pas encore été exploitées.

Le Continent possède en effet d’énormes ressources naturelles, pour la plupart, dont certaines ne sont pas encore explorées, et possède également une énorme réserve stratégique de ressources naturelles et de matières premières, les plaçant dans la grande compétition internationale ciblant ces ressources suite à l’augmentation de la demande mondiale et à la diminution des réserves mondiales de ces ressources, dans d’autres lieux et régions du monde.

• Infrastructures et présence militaire effective sur le continent

L’accès stratégique au « théâtre africain » exige de disposer d’infrastructures portuaires pour y faire mouiller ses bateaux, des aéroports pour faire atterrir ses avions et drones, des bases pour installer en sécurité son personnel militaire et civil, entreposer son matériel et ses équipements (véhicules, drones, etc.) et exploiter ses systèmes de communication et de renseignement.

Si les trois puissances semblent témoigner d’une volonté identique de disposer de bases relais de leur influence, il est toutefois très difficile de savoir précisément quels sont les volumes de personnels déployés dans ce cadre.

Les États-Unis sont sans conteste celle des trois puissances la mieux « installée » en Afrique

Indicatrice d’une nouvelle approche sécuritaire adoptée par Washington pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays du continent africain, la stratégie du président américain Joe Biden à l’égard de l’Afrique subsaharienne est intervenue le 8 août 2022, à la lumière des enjeux actuels, notamment ceux:

-/- de transformation démocratique,

-/- de sécurisation des voies de navigation,

-/- de lutte contre le terrorisme,

-/- et de la contagion des coups d’État militaires, notamment au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

L’intensité de l’influence militaire américaine en Afrique profonde, en particulier dans les régions de la mer Rouge et de la Corne de l’Afrique, s’accroît parallèlement au niveau croissant des menaces sécuritaires dans l’environnement de la mer Rouge, qui se sont cristallisées dans trois phénomènes:

-/- la militarisation,

-/- l’escalade du terrorisme,

-/- et la piraterie maritime.

Dans un contexte parallèle, les menaces économiques liées à la sécurité énergétique mondiale et à la sécurité du commerce international se sont intensifiées.

• Zones déjà ciblées par les Américains

Pourtant, les administrations américaines successives ont tenté de réduire la présence militaire en Afrique, comme en témoigne l’annonce de l’ancien président américain Donald Trump, réduisant l’implication militaire sur le continent, notamment dans l’AFRICOM et en Somalie, pour se consacrer à affronter des adversaires stratégiques.

Néanmoins, les États-Unis sont toujours présents, car il existe environ 46 positions militaires, soit plus de 7 000 soldats américains, entre les bases principales et les unités de soutien militaire. Cependant, les États-Unis tentent de diversifier les outils de leur pénétration militaire et sécuritaire à travers plusieurs méthodes.

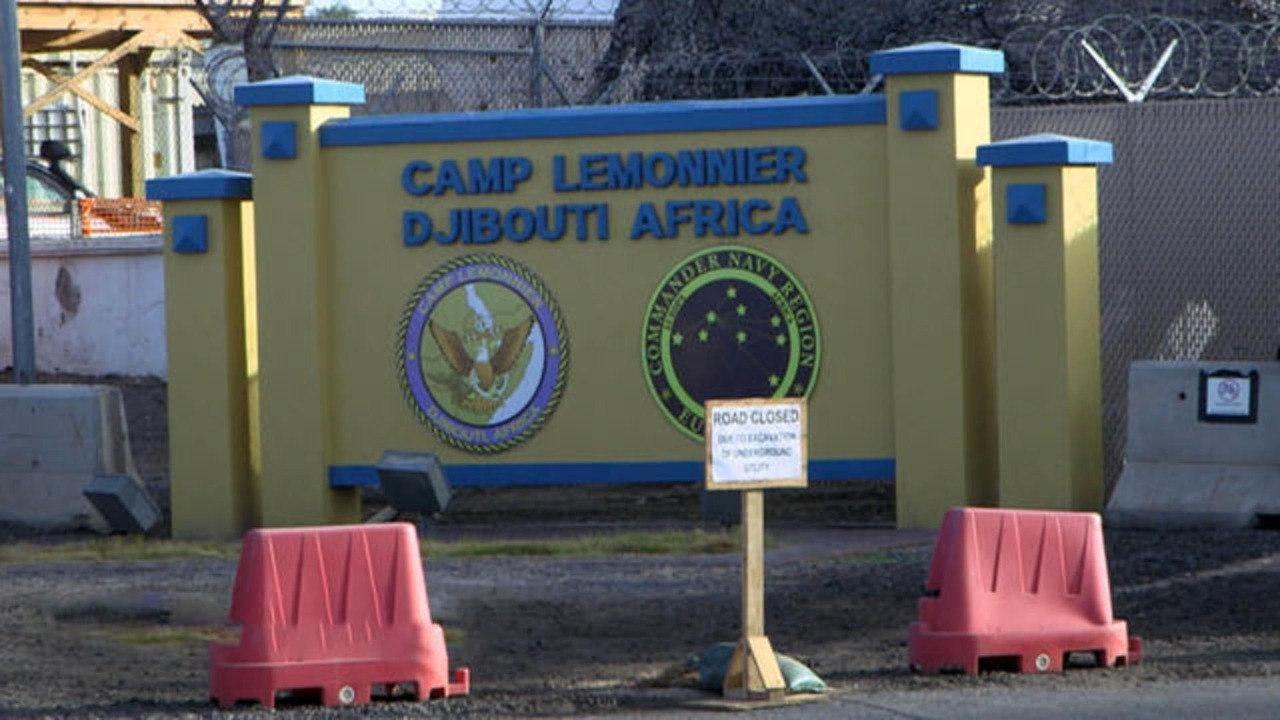

Avec une base principale déjà établie à Djibouti et une multitude d’implantations sur le continent, avec une concentration dans la diagonale allant du golfe de Guinée à la Corne de l’Afrique, « Washington reste la grande puissance la mieux implantée en Afrique ».

Même si AFRICOM est toujours localisé à Stuttgart en Allemagne, cette force supervise plus de 7 000 militaires et civils américains déployés en Afrique, dont environ 4 000 à Djibouti. Selon un porte-parole d’AFRICOM, les États-Unis auraient eu depuis 2017, 46 sites de taille variable servant au soutien logistique de bases aériennes ou navales, ou à appuyer des opérations de forces spéciales, dont la base « Niger Air Base 201 » à Agadez, opérationnelle depuis fin 2019.

A propos de cette base aérienne, située en périphérie d’Agadez (Nord), elle permettait depuis 2019 aux drones et aéronefs américains de mener des missions de surveillance dans une vaste région aux frontières poreuses, où prolifèrent les groupes armés (notamment extrémistes) et les trafics d’armes, de drogue et d’êtres humains.

Drone Reaper américain

Les drones « Reaper » de l’armée américaine ont ainsi la possibilité de survoler le territoire du Niger jusqu’aux confins de la Libye, du Tchad, du Nigeria et du Mali, des pays qui disposent de capacités de surveillance aérienne limitées.

Néanmoins, faut-il rappeler qu’en avril 2024, les Etats-Unis et le Niger ont été amenés à parvenir à un accord sur le retrait des troupes américaines de la base aérienne « 201 Niger », soit un millier d’hommes, située à quelque 3 km de l’aéroport international Mano-Dayak d’Agadez, au cœur du Sahel.

La décision a été prise lors d’une réunion tenue entre le secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell et le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, en dépit des réticences du président Joe Biden, tandis que le Pentagone a annoncé qu’il allait réduire le nombre de ses militaires déployés sur le continent, mais il demeure difficile de savoir si cette diminution a effectivement eu lieu et, si oui, qu’elle a été son ampleur.

On pourrait également citer la base aérienne de Baledogle en Somalie, base aérienne située dans la région de Lower Shabelle, à 70 miles au nord-ouest de Mogadiscio, à mi-chemin de Baidoa, où des drones US y seraient basés. Cette emprise qui disposerait de plus de 800 lits sert aussi de centre de formation au profit des forces armées nationales.

Quels sont les domaines les plus importants de la présence militaire américaine sur le continent africain à la lumière du conflit international et des implications de cette présence pour la sécurité des pays du continent ?

A- Les motivations de la présence militaire américaine en Afrique à la lumière de la concurrence internationale

Les États-Unis cherchent à concentrer leurs opérations militaires en Afrique, sous prétexte de faire face à la menace sécuritaire croissante posée par les réseaux terroristes, c’est ainsi qu’on constate que les pays africains sont divisés entre trois commandements américains, à savoir:

1. Commandement central des États-Unis (Centcom), qui comprend l’Égypte, le Soudan, l’Érythrée, l’Éthiopie, Djibouti, la Somalie, le Kenya et les Seychelles.

2. Le Commandement militaire américain dans l’Indo-Pacifique (PACOM), qui inclut Madagascar et l’océan Indien sous sa juridiction.

3. Le Commandement militaire américain en Europe (EUCOM), responsable des 41 pays africains restants. Tandis qu’AFRICOM rendra la force militaire américaine plus efficace dans la conduite de ses activités à travers le continent africain.

Politiquement, le président américain Joe Biden a réaffirmé l’engagement américain envers ses partenaires africains à s’engager dans certaines questions et crises politiques, afin de restaurer la position stratégique américaine à travers une nouvelle « approche sécuritaire », notamment à la lumière de la décision de renvoyer les forces américaines en Somalie en 2017, approuvée en mai 2022 par le Sénat, sachant qu’un mois après, les États-Unis ont légiféré sur un partenariat de sécurité avec le Somaliland.

B- Parmi les raisons de la présence militaire américaine en Afrique

1. Imposer une hégémonie militaire et sécuritaire face à une concurrence internationale intense:

De nombreuses puissances internationales et régionales efficaces ont commencé à se repositionner afin de réaliser leurs intérêts et d’assurer leur sécurité nationale en établissant des bases militaires et des plateformes d’échange d’informations de renseignement avec les pays du continent. Bien qu’il existe une coopération pour lutter contre les menaces contre la navigation maritime dans la région de Bab al-Mandab, un certain degré de conflit persiste, ce qui signifie que cette présence signifie une militarisation de la sécurité dans cette région. Le nombre de bases militaires étrangères en Afrique subsaharienne a atteint environ 45 bases, et 16 pays exploitent 19 bases militaires dans la région de la Corne de l’Afrique, tandis que les Émirats arabes unis sont en train d’établir une nouvelle base dans la région du « Somaliland », en plus de 4 bases potentielles établies par la Turquie, la Russie et l’Arabie Saoudite.

Joe Biden / Vladimir Poutine

Par ailleurs, il semble que les États-Unis n’aient pas réussi à isoler la Russie en se rapprochant des pays du continent, puisque la Russie a réussi à devenir « le plus grand exportateur d’armes », représentant environ 49 % de ses exportations totales vers le continent, et sa part représente environ 20 % de la part du marché africain de l’armement, suivis par les États-Unis 37 %, la France 8,2 % et la Chine 5,2 % (en 2021).

L’armée russe s’est employée à consolider ses relations avec ses homologues africains. Depuis 2015, elle a signé environ 21 accords militaires avec plusieurs pays, dont: l’Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Tchad, l’Éthiopie, la Guinée, le Madagascar, le Nigeria, le Niger, la Sierra Leone, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ces accords couvrent plusieurs domaines, notamment: la sécurité et la formation militaire, l’échange d’informations et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle prévoit également de construire une base navale en mer Rouge au Soudan, conformément à la mise en œuvre de l’accord ratifié par Poutine le 16 février 2020.

De plus, la présence croissante du groupe privé russe « Wagner » est perceptible, notamment avec le déclenchement de l’opération militaire russe en Ukraine le 24 février 2022. Wagner a déployé environ 2 000 de ses forces dans les pays d’Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, face à l’échec français dans sa lutte contre les organisations terroristes, cela s’est traduit par la demande du retrait des forces françaises en 2022 sur fond d’échec des opérations « Barkhane » et « Serval », et par le recours au rôle russe dans un tentative de dominer certains dossiers, comme celui du terrorisme, de l’immigration clandestine et des réfugiés, ce qui a fait craindre aux Américains une croissance notable du rôle russe au détriment des intérêts occidentaux en Afrique.

Xi Jinping / Joe Biden

D’autre-part, en plus de développer l’infrastructure de sa base militaire à Djibouti, créée en 2017, la Chine envisage de construire sa première base militaire permanente en Guinée équatoriale, sur la côte atlantique, ainsi que de signer des accords de sécurité et d’intégrer l’Érythrée dans l’initiative de la Ceinture et la Route (Belt and Road).

2. Sécuriser les voies maritimes:

Sécurisation du transport maritime en mer rouge

La militarisation accrue de la présence américaine dans les régions et les pays du continent a pour principales raisons, outre son importance géostratégique supérieure et ses énormes ressources économiques, la sécurité de la mer Rouge et celle des ports maritimes, notamment ce qu’on a appelé la « guerre portuaire ». Il existe plus de huit ports maritimes avancés dans la Corne de l’Afrique, à Djibouti, en Somalie, au Soudan et au Kenya, et l’influence internationale en général, et l’influence américaine en particulier, est concentrée sous prétexte. de contribuer à garantir la liberté de navigation internationale, à sécuriser le passage du commerce international, à lutter contre les opérations de piraterie dans le détroit de Bab al-Mandab et le golfe d’Aden, et à faire face aux menaces sécuritaires et terroristes.

Récemment, les États-Unis ont annoncé le lancement d’une nouvelle coalition pour sécuriser la navigation dans la mer Rouge, par où transite environ 40 % du commerce mondial, pour faire face aux attaques menées par les milices Houthis dans la région du détroit de Bab al-Mandab pour cibler Navires israéliens et occidentaux. Il comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, Bahreïn et le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l’Espagne, dans le but d’assurer la liberté de navigation pour tous les pays et de renforcer la sécurité et la prospérité régionales, qui ouvrira la voie à des alliances internationales et régionales, augmentant ainsi la militarisation et imposant de nouvelles conditions à la région de la mer Rouge et à la navigation internationale, que Washington considère comme une priorité stratégique.

On peut dire que le rôle de la présence militaire américaine sur le continent ne se limite pas aux aspects sécuritaires et militaires, mais s’étend au renforcement du rôle humanitaire américain en complément du soft power, dans la mesure où les unités militaires américaines contribuent à acheminer l’aide, comme de la nourriture, des médicaments et autres dans les zones touchées, et le rôle humanitaire des bases militaires américaines a été démontré pendant la pandémie de « Covid-19 », en fournissant des hôpitaux mobiles dans un certain nombre de pays du continent et en les aidant à faire face à ce virus.

3. Intervention militaire directe et ventes d’armes aux pays africains:

La contribution des États-Unis s’est élevée à 39 % du volume des dépenses militaires mondiales, soit 2,7 billions de dollars, avec un budget de 877 milliards de dollars, tandis que les ventes d’armes américaines étaient estimées à environ 53 milliards de dollars et que les dépenses en équipements militaires sur tout le continent ont augmenté de 1,2. % d’environ 39,7 milliards de dollars en 2022. Le Nigeria a alloué 0,6% de son PIB à la défense, pour une valeur de 4,5 milliards de dollars, et en Afrique du Sud, le volume des dépenses a atteint 0,7% avec environ 2,9 milliards de dollars, et le Kenya avec moins de 1,2 milliard de dollars pour l’année 2022.

4. Etablir des bases militaires américaines en Afrique:

L’administration américaine s’est efforcée de redéployer et de repositionner ses unités militaires pour protéger les intérêts de sécurité stratégique américains sur le continent et dans les mers environnantes. Les bases et positions militaires américaines en Afrique peuvent être résumées comme suit:

a) Base Lemonnier à Djibouti: elle a été créée en 2002 et compte actuellement 3 200 soldats américains. Elle lui permet de contrôler le principal oléoduc, qui s’étend de l’oléoduc de Port-Soudan à l’est jusqu’à l’oléoduc Tchad-Cameroun puis le Golfe de la Guinée à l’ouest, elle mène également des batailles contre les organisations terroristes en Afrique de l’Est ; Comme le Mouvement de la jeunesse moudjahidine et l’Etat islamique en Somalie, et donne à Washington la possibilité de renforcer sa présence militaire à un point stratégique surplombant l’océan Indien et Bab al-Mandab, pour anticiper les projets russes de construction d’une base navale sur la mer Rouge. , tout en jouant un rôle majeur dans la sécurisation des principales régions géostratégiques du continent africain.

b) Le Commandement militaire des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM): il a été annoncé en 2007 et sa méthodologie repose presque entièrement sur le concept de « sécurité préventive » fondé sur la mise en œuvre de mesures proactives dans de nombreux domaines ; Des mesures humanitaires, économiques et sociales, ainsi que des mesures militaires et sécuritaires, car elles contribuent aux efforts visant à désamorcer les conflits et à garantir un environnement de sécurité stable, capable de confronter et de vaincre les organisations terroristes en renforçant les liens américano-africains en matière de terrorisme mondial, ainsi que contribuer au développement des capacités militaires des pays africains et à mener les opérations militaires qu’ils sont appelés à mener.

Les efforts de l’AFRICOM ont augmenté de 174 %, passant d’environ 172 à 546 missions, et l’armée américaine a participé à environ 80 % de ces efforts, la 2e Brigade Combat Team ayant mené 128 activités distinctes dans 28 pays africains en 2013, au Niger, en Ouganda et au Ghana. et dans deux missions distinctes au Malawi, au Burundi, en Mauritanie et en Afrique du Sud ; Les déploiements comprenaient la République démocratique du Congo, le Kenya, le Tchad, le Togo, le Cameroun, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, la Guinée, le Lesotho, l’Éthiopie et la Tanzanie.

Il s’agissait également d’enseigner aux forces kenyanes comment utiliser les drones de reconnaissance Raven, d’aider les forces algériennes à créer de nouveaux véhicules résistants aux mines et protégés des embuscades, de former des soldats d’infanterie tchadiens et guinéens et d’aider les forces françaises à intervenir rapidement en Afrique de l’Ouest et du Centre. Exercice « Silent Warrior ». « Avec environ 1 000 soldats venus de 18 pays en 2014.

c) La base de Ouagadougou au Burkina Faso: son objectif est de parvenir à une coopération militaire entre l’Amérique et les pays d’Afrique de l’Ouest et de parvenir à une surveillance américaine de la côte ouest-africaine, le Burkina Faso étant un point focal important pour la surveillance des mouvements dans les pays riches en pétrole de la côte du Golfe de Guinée.

d) La base proposée à Satomi: Washington espère qu’elle fournira les conditions techniques capables de mettre en œuvre une défense efficace et active et de réaliser les conditions de sécurité pour la politique de défense maritime dans le golfe de Guinée, ce qui signifie que l’île pourra jouer le même rôle stratégique comme la base américaine sur l’île de « Diego Garcia » dans l’océan Indien, ou similaire aux bases de Guam dans l’océan Pacifique.

e) Points focaux en Afrique de l’Est: comme la base d’Entebbe en Ouganda en 1986, et le camp de Simba à Manda Bay au Kenya, qui contribue à la lutte contre le mouvement Shabab al-Mujahideen en Somalie. Il existe également un site d’urgence dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi, et les forces américaines utilisent l’aéroport de Kismayo, dans le sud de la Somalie, pour gérer les opérations militaires, ainsi que le site de Nzara au Soudan du Sud, en plus de la présence d’une station militaire dans la région de Garba Minch dans le sud de l’Éthiopie depuis 2011.

f) Points focaux dans les pays d’Afrique de l’Ouest: Washington travaille à l’établissement d’une base aérienne dans la ville d’Agadez, au nord du Niger, pour un coût pouvant atteindre 100 millions de dollars, et une opération annuelle d’un quart de milliard de dollars, et il devrait entrer en vigueur en 2024, compte tenu du retrait des forces françaises. Du Niger, environ 1 100 soldats américains combattent les groupes jihadistes actifs dans cette région.

Au nord du Cameroun, il existe une base américaine avec environ 300 soldats américains, utilisée pour faire fonctionner des drones, l’utiliser comme point de reconnaissance et gérer des opérations militaires contre l’organisation Boko Haram, qui s’étend à la frontière camerounaise-nigériane. La présence militaire américaine s’est étendue à la République de Sao Tomé-et-Principe, située près de la côte nord-ouest du Gabon, pour devenir un point focal important à partir duquel surveiller les quantités croissantes de pétrole et son importance dans les pays du golfe de Guinée, et l’US Navy l’utilise comme quartier général de commandement et base d’entraînement pour les armées de ces pays.

En plus de ce qui précède, il existe d’autres bases américaines en Afrique de l’Ouest qui sont utilisées pour fournir un soutien logistique. Comme Accra, Ghana, Dakar, Sénégal, Libéria, Mali, Mauritanie et Libreville, Gabon, la base de Libreville a été répertoriée en 2015 comme site de sécurité coopérative « proposé » dans des documents publiés, mais a en fait été utilisée en 2014 et 2015 comme site de sécurité coopérative. base principale de l’opération Echo Casemate en République centrafricaine. Au Tchad, il existe une base dans la ville de N’Djamena où sont utilisés des drones et qui fait face aux attaques terroristes d’Al-Qaïda et de l’Organisation de soutien à l’islam et aux musulmans.

5. D’importants objectifs tracés par les Etats-Unis sur le Continent africain pour garantir son dynamisme économique:

Le secrétaire d’État Antony Blinken

Le « partenariat afro-américain pour la croissance » a comme ambition de favoriser les échanges commerciaux entre Américains et Africains. Pour Washington, il s’agit d’utiliser une rhétorique qui s’écarte des rapports de domination auxquels les Africains sont évidemment très sensibles. C’est une manière de souligner la volonté d’une relation apaisée, d’égal à égal, qui ne revêt aucun caractère néocolonial et qui n’est pas guidée par des volontés de prédation.

Les États-Unis s’affichent ainsi en porte-à-faux avec la Chine qu’elle considère comme peu scrupuleuse dans ses engagements avec les pays africain et dans une position plus neutre que les anciennes puissances coloniales européennes. C’est pour ces raisons que les démocrates parlent plus volontiers de partenariats et d’échanges avec des pays souverains que d’aide économique ou militaire et on retrouve ainsi ce mot dans la bouche de tous les officiels américains.

Kamala Harris avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo

Le secrétaire d’État Antony Blinken déclarait il y a quelques mois que Washington cherchait avant tout « un véritable partenariat entre les États-Unis et l’Afrique », puis ce fût au tour de Kamala Harris (vice-présidente des États-Unis, en fonction depuis le 20 janvier 2021), lors de sa tournée en Afrique, d’appeler à la fondation d’un nouveau « partenariat » entre l’Afrique et les États-Unis.

Ce sont les affaires qui guident bien souvent la politique américaine et c’est clairement de cela dont il s’agit, l’objectif étant de signer des accords commerciaux, de favoriser les échanges, sans (autant que possible) concurrencer les entreprises américaines.

La pierre angulaire de cette politique est l’AGOA qui est une réalisation démocrate, créée par Clinton et prolongée par Obama jusqu’en 2025. Joe Biden souhaite trouver d’autres solutions similaires pour ne pas se trouver « expulsé ou rejeté » du continent brun.

L’intégration de l’Afrique dans les marchés mondiaux, son boom démographique et l’entrepreneuriat et l’innovation croissants du continent représentent une opportunité extraordinaire pour les États-Unis d’investir dans l’avenir du continent africain.

Par conséquent, les États-Unis soutiendront et faciliteront la mobilisation de capitaux privés pour promouvoir la croissance économique et la création d’emplois, afin que les États-Unis soient davantage impliqués dans l’avenir de l’Afrique. Les chefs d’entreprise et les dirigeants gouvernementaux travailleront ensemble pour favoriser un environnement propice aux affaires et à l’investissement, notamment en favorisant l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces dans tous les secteurs, et en identifiant et en promouvant de nouvelles opportunités pour les Africains et les Américains.

Les États-Unis fourniront entre-autres un soutien opportun et coordonné qui répond aux besoins des entreprises et des investisseurs, notamment des petites et moyennes entreprises, de la diaspora et des entreprises appartenant à des femmes, pour faire progresser les priorités en matière d’infrastructures et promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux.

Ce soutien se fera par le biais d’initiatives telles que le Partenariat pour les infrastructures et l’investissement mondiaux (PGII) et Prosper Africa.

6. Aide militaire américaine aux pays africains:

Dans le budget pour l’exercice 2024-2025, l’administration du président américain Joe Biden a proposé une aide d’un montant de 8 milliards de dollars à l’Afrique, dont environ 5 % au titre de l’aide à la paix et à la sécurité.

Le Nigeria se classe au premier rang des programmes d’aide à la formation militaire américaine avec environ 622 millions de dollars, suivi du Mozambique avec environ 564 millions de dollars, de la Tanzanie avec environ 560 millions de dollars, de l’Ouganda avec environ 559 millions de dollars, du Kenya avec environ 512 millions de dollars.

Les États-Unis ont également créé le Programme régional africain de maintien de la paix (ARP), doté d’un budget annuel compris entre 30 et 40 millions de dollars, destiné à financer l’équipement, la formation et le soutien des forces des pays africains participant aux opérations de maintien de la paix, notamment: au Nigéria, au Sénégal, au Ghana, au Guinée, au Sierra Leone et au Libéria, ainsi que les forces africaines opérant en Éthiopie et en Érythrée, et ont également servi à couvrir les coûts de transport des armes vers les forces sur les sites d’opérations.

L’administration américaine a eu recours à l’exonération des pays d’Afrique subsaharienne du remboursement des prêts du Programme de financement militaire étranger pour financer les achats d’armes américains. Cela a également permis à certains pays, dans le cadre du programme commercial de ventes militaires, d’acheter de grandes quantités d’équipements modernes et avancés utilisés dans la lutte contre les insurgés.

7. Épuisement des ressources économiques africaines:

La politique américaine reflète son recours à la force pour réaliser ses intérêts stratégiques, en exploitant la faiblesse des gouvernements africains face aux crises politiques et aux conflits ethniques, et pour attirer des flux pétroliers et d’énormes profits sous prétexte de pouvoir faire face aux menaces terroristes, puis récupérer les revenus de ces pays et les recycler sous forme de ventes et de deals d’armes.

Les Etats-Unis se sont efforcés de redéployer leurs unités militaires et de les stationner dans les zones riches en pétrole du continent africain, afin de sécuriser leur accès aux sources de pétrole et de minéraux primaires, dont la production, selon la Commission africaine de l’énergie, a atteint 11 % de la production mondiale, sachant que les réserves de pétrole brut du continent brun qui représentent 8 % des réserves mondiales de brut sont principalement concentrées dans la région du golfe de Guinée, car elle représente environ 70 % des réserves pétrolières africaines, avec une production d’environ (9,5 millions de barils par jour), et les États-Unis dominent à travers leurs entreprises.

8. Ingérence dans les affaires intérieures des pays africains:

L’Union africaine a adopté une position appelant à ne pas encourager les pays africains à répondre aux plans militaires américains, et de nombreux pays africains et organisations régionales, notamment l’Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria et les organisations de la CEDEAO et de la SADC, ont pris des positions fermes contre les nouveaux dirigeants d’AFRICOM, afin de rejeter ces pays qui sont influencés par les orientations de la politique américaine dans le traitement de leurs questions régionales, ou par crainte des répercussions de la présence militaire étrangère permanente sur leurs territoires, et du manque de transparence et de respect de l’indépendance de ces pays.

On peut donc dire que la stratégie américaine se déroule désormais (et en général) dans le cadre des exigences de la guerre contre le terrorisme, parallèlement à la nécessité de protéger les approvisionnements américains en pétrole en provenance d’Afrique, et la mise en œuvre de cette politique est désormais en cours, principalement par l’establishment militaire américain, qui a commencé à accomplir des tâches humanitaires, économiques et culturelles en plus de ses tâches militaires et de sécurité traditionnelles, ce qui reflète la tendance de l’administration américaine à « militariser » sa politique en Afrique à un degré bien plus élevé que n’importe quelle période précédente.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press