Africa-Press – Côte d’Ivoire. Efficacité de la banque, place des acteurs non régionaux, visibilité sur la scène internationale… Alors que le président de la Banque africaine de développement doit passer la main fin mai, « Jeune Afrique » rappelle la contribution de ses prédécesseurs à la construction de l’institution panafricaine.

Le suspense va encore durer jusqu’à fin mai. Lors des prochaines assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) organisées du 26 au 30 mai à Abidjan, on connaîtra le nom du successeur d’Akinwumi Adesina.

Il ou elle – puisqu’il y a une femme parmi les cinq candidats officiellement en lice – sera la 9e personnalité africaine à prendre la tête d’une institution créée en 1964 et devenue, au fil des années, incontournable sur le continent.

Financement de projets structurants pour le développement des pays, enveloppe d’urgence en cas de crise comme lors de la pandémie de Covid-19, rayonnement et place de l’Afrique dans le monde: ces trois axes marquent ces dernières années l’action de la BAD portée par son président sortant à sa tête depuis 2015.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Aux manettes d’une toute jeune institution, les quatre premiers présidents de la banque ont travaillé à en consolider le fonctionnement et surtout les moyens financiers, malgré les divisions entre pays membres et un contexte international souvent difficile. Cela explique qu’ils n’ont fait, au mieux, qu’un seul mandat de cinq ans.

À partir de 1985, la banque entre dans une nouvelle ère, celle de la stabilité et de la projection internationale. Le Sénégalais Babacar N’diaye est le premier président à enchaîner deux mandats, une pratique qui s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui, alors que ses successeurs mettent l’accent sur le renforcement de la visibilité de la banque à l’étranger.

En attendant de savoir qui sera le prochain heureux élu, l’histoire de la BAD offre trois autres clés pour appréhender l’élection de fin mai. Un, si la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala devait l’emporter, elle serait la première femme à prendre la tête de l’institution. Deux, depuis 1964, le principe tacite de rotation de la nationalité du président a toujours été respecté, avec des dirigeants issus de pays différents, à savoir successivement Soudan, Tunisie, Ghana, Zambie, Sénégal, Maroc, Rwanda et Nigeria.

Trois, malgré les changements de pilote, une certaine continuité a été maintenue, le président nouvellement élu poursuivant bien souvent l’élan impulsé par son prédécesseur et récoltant aussi parfois les fruits des efforts de ce dernier. Jeune Afrique revient sur l’héritage laissé par chacun des présidents.

• Mamoun Beheiry, le pionnier (1964-1970)

Le choix du Soudanais Mamoun Beheiry comme premier président de la BAD n’est pas une surprise. Formé en philosophie, politique et économie à l’université d’Oxford, cet expert des questions financières a été le premier gouverneur de la Banque centrale de son pays puis ministre des Finances. Ayant dirigé les travaux techniques préalables à la création de la BAD, il est élu à sa tête lors de l’assemblée générale inaugurale de novembre 1964. Avec un capital de 300 millions de dollars et une dizaine de collaborateurs, la banque démarre ses opérations avec deux premiers prêts: l’un pour la construction d’une route au Kenya, l’autre pour soutenir la création de la National Development Bank en Sierra Leone. Les fondations de la BAD sont posées.

• Abdelwahab Labidi, l’intérimaire qui dure (1970-1976)

C’est dans un contexte marqué par la démission de Beheiry et les divisions au sein du conseil des gouverneurs de la BAD que le Tunisien Abdelwahab Labidi accède à la tête de la banque. Président par intérim de janvier à août 1970, il est élu pour un mandat (de 5 ans) puis reconduit pour un an en 1975, faute de consensus sur le nom de son remplaçant. Malgré cet environnement difficile, compliqué par les effets du choc pétrolier de 1973, plusieurs réalisations sont à mettre à son crédit. La principale: avoir mené la première augmentation de capital de la BAD, lui permettant de doubler de volume (de 300 à 600 millions de dollars). L’autre acquis majeur de sa présidence est la création du Fonds africain de développement (FAD) dédié aux pays les plus fragiles en 1972.

• Kwame Donkor Fordwor, l’artisan de l’ouverture aux non-régionaux (1976-1979)

Son mandat a beau avoir été très court (3 ans seulement), il a marqué l’histoire de la BAD. Et pour cause: le Ghanéen Kwame Donkor Fordwor a été le fer de lance de son ouverture aux actionnaires non-régionaux, réforme très critiquée à l’époque et qui lui a coûté son poste. Aux craintes de voir le caractère africain de la banque se diluer, Fordwor a opposé une mesure indispensable pour en augmenter le capital et donc, la force de frappe. Se faisant, il a rendu possible, à terme, le financement de la banque sur les marchés internationaux. Contraint à la démission, il cède la place au Malawite Goodalé Gondwé qui assure une présidence par intérim pendant un an. Il laisse en héritage l’architecture financière de la BAD.

• Wila D’Israeli Mung’Omba, l’homme du triple A (1980-1985)

À la fois avocat, banquier et homme politique, le Zambien Wila D’Israeli Mung’Omba mène un mandat sous le signe de la continuité, concrétisant les réformes amorcées par Fordwor. Ainsi, l’entrée au capital de la BAD des non-régionaux devient effective en 1982 et l’année suivante, 17 membres non-africains, dont les États-Unis, participent à leur première assemblée annuelle. Après une nouvelle augmentation de capital, la BAD décroche en 1984 la notation AAA auprès de Moody’s et Fitch, sésame pour accéder aux marchés mondiaux de capitaux. En parallèle de son action sur le plan financier, Wila Mung’Omba oriente les investissements de la banque vers l’agriculture pour lutter contre la malnutrition et les famines.

• Babacar Ndiaye, pur produit de la BAD et père d’Afreximbank (1985-1995)

Né dans une famille sénégalo-guinéenne et formé en France (École supérieure de commerce de Toulouse et Sciences-Po Paris), Babacar Ndiaye est le premier président de la BAD à effectuer deux mandats, preuve d’une certaine maturité atteinte par la banque. L’ayant rejoint dès ses débuts en 1965, il a gravi tous les échelons jusqu’à en prendre la tête, une trajectoire unique dans l’histoire de la BAD qui a nourri sa maîtrise des arcanes de l’institution. De ses dix ans de présidence, on retient deux avancées majeures. D’une part, une augmentation massive (de 200 %, actée en 1987) du capital de la banque qui atteint alors 25 milliards de dollars. D’autre part, la création d’Afreximbank, née de la vision du Sénégalais de la nécessité d’une institution ad hoc dédiée à l’essor du commerce intra-africain. Pour autant, sa fin de mandat est difficile. Avec la crise économique qui frappe le continent (chute du cours des matières premières, dévaluation du franc CFA en 1994, explosion de l’endettement), la santé financière de la BAD vacille: en 1995, l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) dégrade la notation souveraine de la banque qui perd son triple A. Un choc.

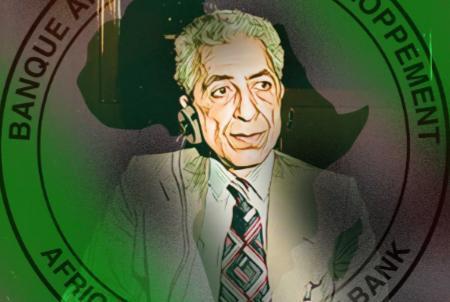

• Omar Kabbaj, le réformateur intransigeant (1995-2005)

Élu après 14 tours de scrutin et d’intenses tractations entre membres régionaux et non-régionaux, le Marocain Omar Kabbaj prend les commandes de la BAD avec un mandat clair: restructurer. Réduction des effectifs, fermeture des bureaux régionaux, contrôle renforcé des opérations mais aussi modernisation du système informatique et recrutement plus exigeant: le fonctionnement de la banque est revu de fond en comble en parallèle du redressement de ses finances avec un double mot d’ordre, efficacité et transparence. Celui que l’on appelle en interne « O Kab » ne laisse rien passer, à tel point que la salle abritant les réunions qu’il préside est surnommée la « chambre à gaz »… Mais l’intransigeance paie. La BAD récupère son triple A auprès de S&P en 2003. La même année, en raison de la crise politico-militaire qui secoue la Côte d’Ivoire, la banque déménage à Tunis, ce qui ne l’empêche pas, l’année suivante, de réaliser un niveau record de décaissement à 2,7 milliards de dollars. « Kabbaj a construit la F1 que ses successeurs ont ensuite pilotée », résume un bon connaisseur de la BAD.

• Donald Kaberuka, le fer de lance de l’internationalisation (2005-2015)

Considéré comme l’architecte du miracle économique rwandais, Donald Kaberuka, ministre des Finances de Paul Kagame entre 1997 et 2005, prend la tête de la BAD dans un contexte apaisé. La banque, qui a résolu la plupart de ses problèmes internes, peut se concentrer sur son rayonnement extérieur, d’où l’accent mis sur la décentralisation de ses activités et le renforcement de sa présence sur la scène internationale. Face au choc provoqué par la crise financière de 2008, « D Kab », comme on l’appelle en interne, défend une réponse rapide et massive: la BAD mobilise un montant record de 12,6 milliards de dollars en 2009.

Triplement du capital de la banque (à 100 milliards de dollars) en 2010, création d’Africa50 pour donner un coup d’accélérateur aux investissements dans les infrastructures en 2013 et retour à Abidjan en 2014 constituent trois autres marqueurs de ses dix ans de présidence. Pour beaucoup, le leadership de Kaberuka a permis à la BAD de devenir non seulement un partenaire de premier plan des pays africains mais aussi un acteur incontournable sur le plan international.

• Akinwumi Adesina, l’artisan d’une visibilité décuplée (2015-2025)

Touchant bientôt à sa fin, la présidence Adesina – qui a lancé fin 2024 le projet d’un nouveau siège « ultramoderne » à Abidjan – aura permis à la BAD de gagner encore en visibilité. Un acquis qui tient autant à la personnalité charismatique du Nigérian – connu pour son éternelle combinaison costume rayé-nœud papillon et ses talents d’orateur – qu’à la montée en puissance de l’action de la banque, dont le capital a plus que doublé depuis 2019. Ayant su résumer sa stratégie via la formule accrocheuse des « high 5 », l’ancien ministre de l’Agriculture du Nigeria a poussé les ambitions de la banque à un niveau inégalé tant sur la mobilisation des fonds – via notamment l’Africa Investment Forum – que sur le rythme d’approbation des projets et des décaissements.

Si la BAD a confirmé sa capacité à innover dans le domaine financier, elle a aussi consolidé sa place sur la scène internationale, en particulier dans le cadre du G20, des Brics et des discussions climatiques. L’activisme d’Adesina lui a également permis d’enregistrer une victoire sur le front de la réforme de l’architecture financière internationale, la BAD obtenant une partie de la réallocation des droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press