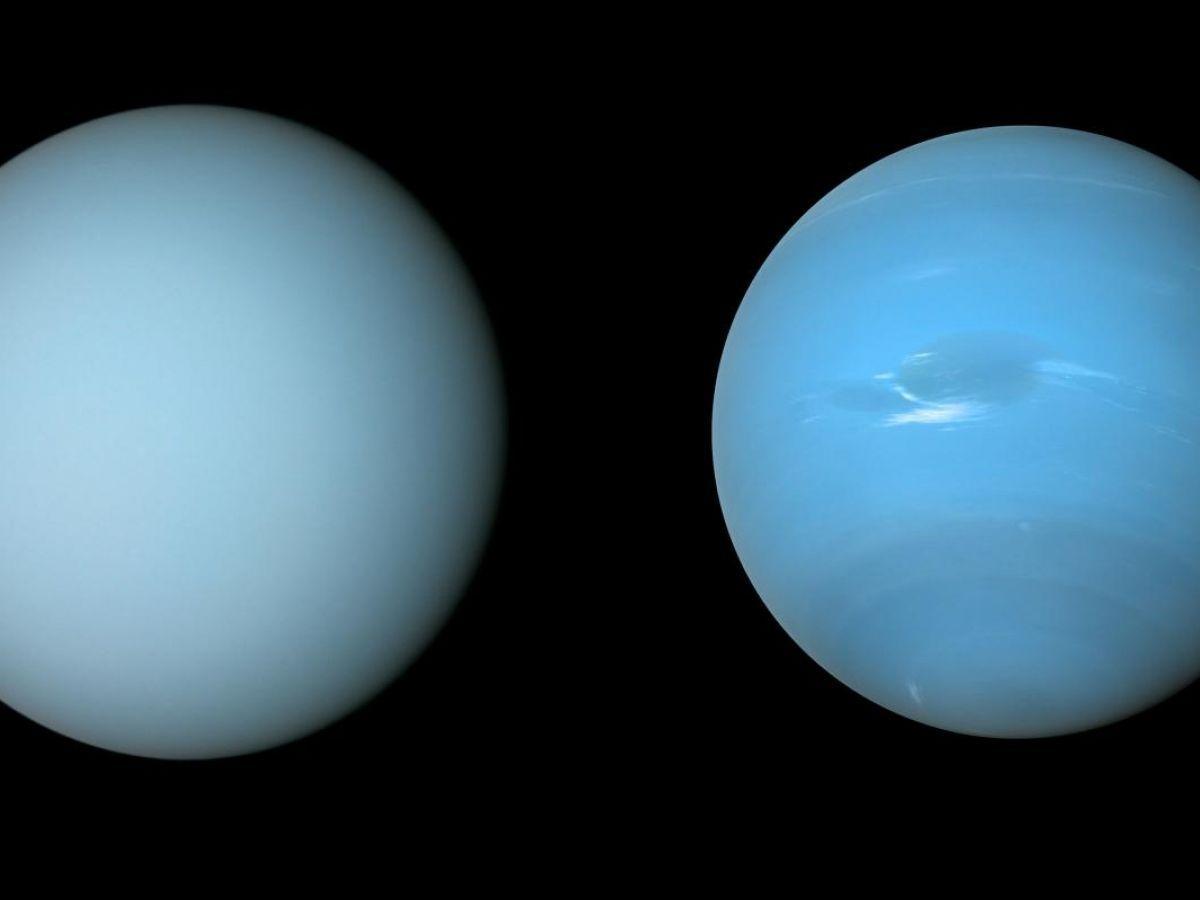

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Uranus et Neptune, ces mystérieuses géantes de glace à la couleur bleue pâle, nichées au fin fond de notre système solaire, intriguent beaucoup les scientifiques. Bien que l’on sache que leurs atmosphères bleues soient chargées d’hydrogène et d’hélium, l’on ne sait pas encore dire ce qui se cache en dessous, et encore moins ce qui explique leurs champs magnétiques totalement désorganisés. Certains planétologues parlent de pluie de diamants et d’eau super-ionique. Un planétologue de l’université de Californie – Berkeley (Etats-Unis) propose, dans une étude publiée le 25 novembre 2024 dans la revue Pnas, une autre explication.

Uranus et Neptune, deux géantes de glace dont nous ignorons encore beaucoup

Uranus et Neptune sont les deux planètes les plus éloignées du système solaire, respectivement à 2,9 et 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elles sont de taille et de masse comparables même si Neptune est légèrement plus petite et légèrement plus massive qu’Uranus. Elles sont surnommées géantes de glaces en référence à leurs compositions riches en éléments volatiles comme l’eau, l’ammoniac, et le méthane, en plus de l’hydrogène et l’hélium composant classiquement les géantes gazeuses. C’est la présence du méthane qui explique d’ailleurs leur teinte bleutée caractéristique. On associe à ce jour 27 lunes et 13 anneaux à Uranus, mais seulement 16 lunes et 5 anneaux à Neptune.

Avec son axe de rotation incliné à 98°, Uranus a la particularité de « rouler » littéralement sur son orbite. Quant à Neptune, elle est connue pour sa météo houleuse provoquant des cyclones très visibles, notamment à travers sa grande tache sombre semblable à celle de Jupiter. Toutefois, les deux planètes présentent une curiosité commune: un champ magnétique non dipolaire et totalement désorganisé. Depuis sa découverte par la sonde Voyager 2, seule ayant survolé Uranus et Neptune respectivement en 1986 et 1989, les scientifiques peinent encore à l’expliquer.

Le champ magnétique désorganisé des géantes de glace, une curiosité encore inexpliquée

Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce curieux phénomène. L’une d’entre elles suppose que ces planètes devraient avoir une structure interne en deux couches qui ne peuvent se mélanger, empêchant ainsi la convection à grande échelle et la formation d’un champ dipolaire global, mais permettant la convection au niveau d’une seule couche à priori fine, et ainsi la formation d’un champ magnétique désorganisé (pour en savoir plus sur le phénomène de convection, lire l’encadré ci-dessous). Cette théorie s’est jusque-là heurtée à la question de la composition de ces deux couches qui permettrait de produire un tel phénomène.

Pour répondre à cette question, une hypothèse connue, déjà proposée en 1981 et complétée en 2022, suggère la présence d’une pluie de diamants en profondeur, et d’eau super-ionique conductrice d’électricité en surface, au niveau de laquelle serait généré le champ magnétique désorganisé. La formation de ces éléments serait due aux conditions de pression et de température extrêmes à l’intérieur de ces planètes (pour Uranus 580 GPa et 5000 K, et pour Neptune 800 GPa et 8100 K).

Une nouvelle hypothèse qui sonnerait la fin du mythe des diamants ?

L’étude récente du planétologue Burkhard Militzer suggère une autre explication. Les géantes de glace renfermeraient au-dessus de leurs noyaux deux couches épaisses distinctes de matières qui ne se mélangeraient pas, la supérieure étant riche en eau, et l’inférieure étant riche en hydrocarbures. La première serait susceptible de produire de la convectivité et donc un champ magnétique, et la seconde serait stable et stratifiée comme un polymère plastique, et donc ne produirait ni convection ni champ magnétique. La configuration de cet ensemble expliquerait ainsi le champ magnétique désorganisé de ces deux planètes.

Pour parvenir à cette conclusion, le professeur Militzer a réalisé un modèle informatique simulant le comportement de 540 atomes de carbone (C), oxygène (O), azote (N) et hydrogène (H), répartis dans des molécules d’eau (H2O), de méthane (CH4) et d’ammoniac (NH3), avec des proportions reflétant – en théorie – la composition des géantes de glace. C’est ainsi qu’il a pu constater la formation spontanée des deux couches distinctes quand les atomes sont chauffés et comprimés de manière extrême comme c’est le cas à l’intérieur de ces planètes, la couche supérieure étant composée d’eau et d’hydrogène, et la couche en dessous étant composée d’un mélange de carbone, d’azote et d’hydrogène.

Convection des fluides et champs magnétique

Le phénomène de convection consiste en les mouvements de la matière de l’intérieur vers l’extérieur d’un fluide en fonction de sa température et de sa densité. Plus elle est froide et dense, plus elle s’enfonce en profondeur, à l’inverse plus elle est chaude et éparse, plus elle remonte en surface. Quand cette matière est conductrice d’électricité, ces mouvements de convection génèrent également un champ magnétique dipolaire, comme celui généré par le noyau de fer externe liquide de la terre et dirigé vers les pôles.

Afin de vérifier ses résultats, Burkhard Militzer a également modélisé la gravité d’Uranus et Neptune en partant de l’hypothèse qu’elles sont structurées en couches comme suggéré dans son modèle informatique. Ses mesures gravitationnelles concordaient bien avec les mesures réelles prises par de la sonde Voyager 2 lorsqu’elle a survolé Uranus en 1986.

Selon le professeur Militzer, la prochaine étape sera de passer de la théorie à la pratique en reproduisant l’expérience du modèle informatique et en aboutissant au même résultat en laboratoire. Il espère par ailleurs que la prochaine mission vers Uranus et Neptune confirmera son hypothèse. En effet, la mesure des vibrations de ces planètes pourrait en confirmer la stratification en couches, car elles vibreraient à des fréquences différentes selon si elles sont en convection ou stratifiées.

Les modèles de structures internes des planètes géantes de glace Uranus et Neptune présenteraient deux couches intermédiaires distinctes: une couche supérieure, riche en eau et convective, où sont générés des champs magnétiques désorganisés, et une couche inférieure, non convective et riche en hydrocarbures. Les simulations informatiques de Burkhard Militzer montreraient que les matériaux glacés se séparent naturellement en ces deux couches à haute pression et à haute température. Crédit: Burkhard Militzer, Université de Californie à Berkeley

Une hypothèse qui ne met pas tout le monde d’accord

En attendant, les résultats de cette étude laissent perplexes certains spécialistes des géantes de glaces, comme c’est le cas d’Olivier Mousis, professeur d’astrophysique et directeur de l’Institut Origines à l’université Aix-Marseille. Selon lui, bien qu’intéressante, la théorie proposée demeure encore hypothétique en raison de deux incertitudes importantes: l’incertitude du postulat de départ concernant la composition des géantes de glace, et l’absence d’expérimentation en laboratoire permettant de valider les résultats obtenus par l’informatique.

« D’abord, l’hypothèse de départ du mélange eau-méthane-ammoniac est critiquable car elle suppose une teneur quasi-similaire en méthane, en ammoniac et en eau. Or, contrairement au méthane dont l’abondance a bien été observée sur Uranus et Neptune, l’abondance de l’ammoniac est encore hypothétique, de même pour l’eau qui n’a pas été directement observée. Il n’y a donc aucune certitude quant à la pertinence de ce mélange pour représenter la composition de ces planètes », déclare l’astrophysicien, « De plus, ici le résultat est basé uniquement sur un modèle de simulation informatique, et n’a pas été confirmé par une expérimentation en laboratoire. Il est donc loin d’être robuste. La proposition des diamants et de l’eau super-ionique que cette étude propose de supplanter a au moins le mérite d’avoir été vérifiée par une expérimentation en laboratoire. »

Pour obtenir des réponses, une mission spatiale vers Uranus se prépare, mais à priori sans l’Europe

Déchiffrer les mystères de géantes de glace comme Uranus et Neptune, en particulier entourant leur composition et leur champ magnétique, demeure crucial dans la quête de réponses sur les origines de la formation de notre système solaire et son évolution. Par ailleurs, dévoiler les secrets d’Uranus et de Neptune est tout aussi important dans la compréhension de la structure des exoplanètes similaires, d’autant plus que les exoplanètes les plus fréquemment découvertes sont de même nature que ces deux-là.

C’est pour cela que malgré la complexité, la durée et le coût élevés des missions spatiales dédiées à ces planètes, les scientifiques continuent à en défendre l’importance. Ils ont beau débattre de nombreuses questions entourant les deux géantes de glace, ils sont tous d’accord sur un point: le seul moyen d’obtenir des réponses fiables à leurs questions c’est une nouvelle mission spatiale visant à minima Uranus, la moins éloignée des deux géantes de glace. « Dans le cas d’Uranus et Neptune, on dispose de si peu d’observations que le champ des suppositions est très vaste et permet de formuler des hypothèses très variées. Aujourd’hui, il y a même un débat autour de leur nature de géantes de glace ou de planètes rocheuses ! Le seul moyen de vérifier tout cela avec certitude, c’est de leur rendre visite ! », affirme le professeur Mousis.

D’ailleurs, une mission phare de la Nasa (agence spatiale américaine) nommée UOP (Uranus Orbiter and Probe) et au budget estimé à environ 5 milliards de dollars, prévoie le lancement entre 2032 et 2036 d’un orbiteur et d’une sonde atmosphérique, pour une arrivée vers Uranus entre 2046 et 2050. Son objectif est d’explorer Uranus, ses anneaux ses lunes, son atmosphère et sa magnétosphère. Les chercheurs européens souhaiteraient voir la participation de l’ESA (agence spatiale européenne) à cette mission, mais rien n’est moins sûr. Olivier Mousis y a même consacré une tribune publiée dans la revue Nature en mai 2024. La participation de l’ESA a bien été envisagée à hauteur de 500 millions de dollars dans ce projet afin d’y fournir la sonde, comme cela a été le cas dans le cadre de la mission Cassini-Huygens qui a permis d’explorer Saturne. Mais au grand malheur de la communauté scientifique européenne, l’agence n’a pas confirmé sa participation, principalement pour des raisons budgétaires.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press