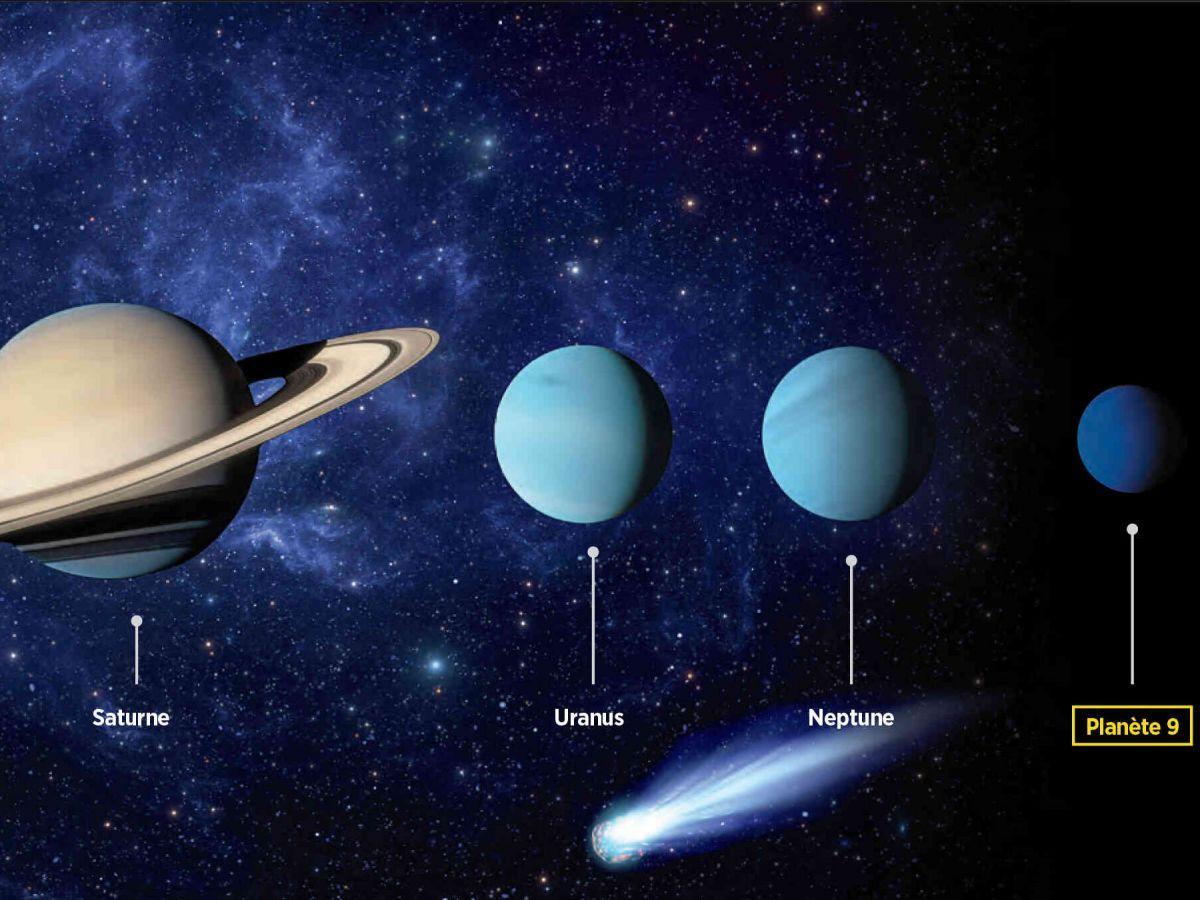

Africa-Press – Côte d’Ivoire. C’est un Système solaire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avec un cortège de planètes composé de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune… et aussi Pluton – jusqu’à ce que l’Union astronomique internationale décide en 2006 que cette dernière n’en est pas vraiment une et la relègue au statut moins vénérable de « planète naine ». Mais ce club très fermé pourrait bientôt compter à nouveau neuf membres.

Car des astronomes suspectent l’existence d’une nouvelle planète dans les parties les plus froides et les plus éloignées du Système solaire. Si reculées que les télescopes actuels ne peuvent la détecter directement. Seuls de subtils effets engendrés sur son voisinage trahiraient sa présence, même si les experts s’écharpent depuis une dizaine d’années sur la signification et la réalité même de ces conclusions. Or, un observatoire qui a dévoilé le 23 juin ses premières images, le Vera-Rubin installé au Chili, mettra prochainement tout le monde d’accord.

Grâce à son miroir primaire de 8,4 mètres de diamètre et sa caméra de 3,2 milliards de pixels, la plus grande jamais construite, il révolutionnera de nombreux domaines de l’astronomie et fournira « des informations décisives sur l’existence ou non d’une neuvième planète « , trépigne Alessandro Morbidelli, chercheur à l’observatoire de la Côte-d’Azur et professeur au Collège de France.

Les révélations très attendues de l’observatoire Vera-Rubin

Vingt ans après le lancement du projet, l’observatoire Vera-Rubin est prêt à cartographier le cosmos. « Après d’ultimes réglages sur le traitement des données, les premiers relevés seront produits début 2026 « , annonce Sandrine Thomas, directrice adjointe de la construction. Depuis le sommet de la montagne chilienne du Cerro Pachón (2680 mètres), le télescope prendra chaque nuit quelque 800 clichés du ciel austral couvrant chacun une surface équivalente à 45 fois celle de la Lune. Soit 20 téraoctets de données, traitées notamment par un laboratoire du CNRS à Lyon, partenaire du projet.

De la taille d’une petite voiture, la caméra de 3,2 milliards de pixels intègre un système de changeur de filtres optiques inédit, conçu par trois autres laboratoires français. De quoi produire « un enregistrement ultra-large, en couleurs et en très haute définition de l’Univers « , se réjouit Sandrine Thomas.

Cette « machine à découvrir » servira en particulier à étudier la position et la forme de millions de galaxies. Et mieux comprendre, ce faisant, la répartition de la matière noire et de l’énergie sombre, deux mystérieuses substances constituant plus de 90 % du cosmos. Mais les prises de vues répétées du Vera-Rubin en feront aussi un instrument de choix pour détecter des phénomènes fugaces et transitoires, telles des étoiles variables ou des supernovae. Et « dans le Système solaire, il mettra en évidence une multitude de nouveaux corps « , assure la physicienne. Peut-être une neuvième planète, mais assurément une foule d’astéroïdes, de lunes et d’objets gravitant au-delà de Neptune.

Plusieurs corps célestes découverts au-delà de Pluton

L’histoire commence au début des années 2000. Les astronomes découvrent alors que Pluton, qui est plus petite (2370 km de diamètre) que la Lune et se situe à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil (soit 40 fois la distance entre la Terre et notre étoile, appelée « unité astronomique » ou simplement UA), n’est pas aussi isolée qu’ils le pensent. D’autres corps similaires évoluent dans son entourage, tel Eris (2320 km de diamètre) repéré en 2003. Certains croisent même son orbite, ce qui précipitera son éviction de la famille des planètes. Mais des objets beaucoup plus lointains que Pluton sont aussi mis en évidence.

En 2003 également, une équipe dirigée par Mike Brown de l’Institut de technologie de Californie (Caltech), aux États-Unis, identifie ainsi Sedna, dont l’orbite est aussi distante qu’allongée. Dans sa course autour du Soleil, elle se situe au plus proche (un point appelé périhélie) à 76 UA… et au plus loin à 937 UA ! On nommera ainsi « objets transneptuniens extrêmes » (OTNE) ces astres dont le périhélie est localisé à plus de 30 UA du Soleil et qui seront progressivement débusqués (on en recense une quarantaine aujourd’hui). « En raison de leur éloignement, leur faible luminosité et leurs orbites elliptiques, les OTNE sont très difficiles à observer et ne peuvent l’être que lorsqu’ils se rapprochent du Soleil, relève Sean Raymond, du Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux. Ils demeurent ainsi énigmatiques mais joueront un rôle déterminant dans la traque d’une nouvelle planète. »

Pourquoi Pluton n’est pas une planète

Trois critères ont été retenus en 2006 par l’Union astronomique internationale pour qu’un objet céleste soit considéré comme une planète. Il doit orbiter autour du Soleil ; être suffisamment massif pour que la gravité lui confère une forme sphérique ; et être seul sur son orbite, dégagée de tout débris. Une troisième condition qui n’était pas remplie par Pluton, ont découvert les astronomes au début des années 2000, cette dernière perdant alors le statut de 9e planète du Système solaire qu’elle détenait depuis 1930.

Une planète beaucoup plus massive que la Terre

L’hypothèse est avancée pour la première fois en 2014 par Chadwick Trujillo de l’observatoire Gemini à Hawaï et Scott Sheppard de l’Institut Carnegie à Washington, aux États-Unis. En étudiant Sedna et quelques autres corps très éloignés, ils remarquent un phénomène étrange. Leurs orbites paraissent en effet alignées et leurs périhélies confinés dans une même région de l’espace. Or, à de telles distances, où l’influence gravitationnelle de Neptune et des autres planètes géantes ne se fait plus sentir, on s’attend au contraire à des distributions aléatoires. Quelque chose semble donc perturber le comportement de ces astres…

Pour l’expliquer, le duo d’astronomes suggère ainsi l’existence d’une planète encore inconnue et beaucoup plus massive que la Terre aux confins du Système solaire. « Leur présomption est toutefois peu étayée, rappelle Alessandro Morbidelli. L’accueil a été plutôt tiède, j’étais moi-même très sceptique. » Deux ans plus tard, Mike Brown et son collège Konstantin Batygin du Caltech se montrent plus convaincants. « Les analyses qu’ils font des dynamiques orbitales sont beaucoup plus précises et rigoureuses « , note Sean Raymond. Elles indiquent que les périhélies de six OTNE sont comme verrouillés par la force gravitationnelle d’une planète très lointaine, dont les caractéristiques commencent à être estimées.

L’astre serait de cinq à dix fois plus massif que la Terre. Par rapport aux autres planètes du Système solaire, il évoluerait sur une orbite inclinée d’environ 20°. Et celle-ci ne serait pas circulaire mais elliptique, avec un demi-grand axe (la distance entre le centre et le point le plus éloigné de l’ellipse) compris entre 400 et 800 UA. Cela signifie que l’hypothétique « planète 9 », comme on commence alors à l’appeler, mettrait « entre 10.000 et 20.000 ans à compléter une révolution autour du Soleil « , signale Konstantin Batygin – contre 165 ans, à titre de comparaison, pour Neptune. Selon des modélisations réalisées peu après à l’université de Berne, en Suisse, elle serait constituée d’un mélange de roches silicatées et de glaces, enveloppé d’hydrogène et d’hélium gazeux où la température ne dépasse pas -220 °C. « Il s’agirait d’une sorte de mini-Neptune, pose Alessandro Morbidelli. Un type de planète très courant autour d’autres étoiles mais jamais observé encore dans le Système solaire. »

Tous les scientifiques ne sont pas convaincus. À partir de 2018, plusieurs chercheurs mettent en cause le trop petit nombre d’OTNE sur lequel reposent ces hypothèses – pas statistiquement significatif selon eux. Ils pointent aussi des problèmes méthodologiques: des biais de sélection liés à la manière dont les observations ont été collectées et mises à profit. « Les OTNE ont été découverts par différents télescopes dans des circonstances diverses, explique Sean Raymond. Et en scrutant le ciel uniquement dans les régions où ils sont plus faciles à repérer – jamais dans le plan galactique, par exemple, où une multitude d’étoiles empêche de les voir. »

En 2021, un groupe de l’université du Michigan, aux États-Unis, jette ainsi de sérieux doutes sur l’existence de cette nouvelle planète. En analysant 14 OTNE identifiés par trois relevés astronomiques différents, il montre que les périhélies ne sont pas regroupés mais dispersés de façon aléatoire si l’on prend en compte les biais de sélection.

Seule l’observation mettra fin à la controverse

Le groupe de chercheurs simule aussi le comportement de myriades d’OTNE répartis uniformément dans le Système solaire externe. Et constate que de petits échantillons, par une sorte d’effet de loupe, présentent des orbites qui semblent à tort alignées. Cette planète ne serait-elle ainsi qu’un mirage?

Mike Brown et Konstantin Batygin n’en démordent pas, opposant aux détracteurs leurs propres faiblesses méthodologiques. Cherchant aussi d’autres preuves, ils exposent avec Alessandro Morbidelli en 2024 un nouveau type d’argument. Il est fondé sur une classe d’objets transneptuniens moins distants, donc plus faciles à observer et moins sujets aux biais observationnels: des astéroïdes de quelques dizaines de kilomètres de diamètre appelés « centaures ». Leurs périhélies se situant à moins de 30 UA, ils croisent périodiquement l’orbite de Neptune qui modifie alors leur trajectoire en les éjectant du Système solaire. Leur population devrait donc peu à peu se tarir… À moins qu’un astre lointain possédant les caractéristiques de la planète 9 envoie continûment, grâce à son champ gravitationnel, de nouveaux objets vers Neptune !

« Nous avons analysé les orbites de 17 de ces astéroïdes: elles s’expliquent très bien en intégrant l’existence d’une telle planète et deviennent incompréhensibles si on la supprime « , jubile Konstantin Batygin. Plus qu’une indication supplémentaire, ces résultats constituent « l’argument le plus fort en faveur de la planète 9 « , abonde Sean Raymond.

Cette détection aurait une portée historique majeure

Tout en restant « le plus objectif possible « , Alessandro Morbidelli est désormais convaincu « à 75 % que cette planète existe « . Il reconnaît cependant que les données actuelles ne permettent pas de trancher: « Seul Vera-Rubin pourra mettre fin à cette controverse. » À partir de janvier 2026, cet observatoire financé en majeure partie par la Fondation américaine pour la science photographiera en un peu plus de trois jours de façon répétée l’intégralité du ciel austral. Et dévoilera ainsi, peu à peu, une kyrielle d’objets mouvants et peu lumineux du Système solaire… à l’instar de la fantomatique planète 9 !

Selon les estimations d’une équipe américaine, ce télescope aurait environ « 60 % de chances de l’observer directement », signale Sean Raymond. Il pourrait en effet ne pas la voir « si, par un malheureux hasard, elle se trouve actuellement dans la portion la plus éloignée de son orbite, si celle-ci croise le plan galactique et si ce corps est particulièrement sombre « .

Quoi qu’il en soit, l’œil surpuissant du Vera-Rubin détectera des dizaines de nouveaux OTNE dont les orbites pourraient être sculptées par la planète 9, répondant ainsi aux critiques sur la statistique des petits nombres. Et puisqu’il réalisera des relevés complets et systématiques du ciel, il redécouvrira les OTNE déjà connus « dont les biais observationnels pourront être modélisés de façon extrêmement rigoureuse, insiste Alessandro Morbidelli. On saura ainsi, d’ici un ou deux ans, si les preuves accumulées jusqu’ici étaient pertinentes. » Si ce n’est pas le cas, les astronomes n’auront plus aucune raison d’invoquer une planète cachée…

Mais si les orbites des OTNE sont bel et bien alignées, « cela suffira à emporter l’adhésion, même en l’absence d’une détection directe « , affirme l’astronome. La traque se poursuivrait alors sans relâche, avec le Vera-Rubin et une armada d’autres instruments, afin d’observer et confirmer enfin l’existence de la planète 9. Un événement qui aurait une portée historique majeure. « Depuis l’Antiquité, seules deux planètes – Uranus et Neptune – ont été mises en évidence, s’enflamme Konstantin Batygin. Cette découverte étendrait ainsi significativement nos connaissances sur la structure et la formation du Système solaire. »

Quelle est l’origine de la planète 9?

La planète 9 serait née en même temps que les protoplanètes qui ont créé Uranus et Neptune, alors que Jupiter et Saturne étaient déjà là, avance l’astronome Sean Raymond, coauteur d’une étude présentée en mai dans Nature Astronomy. Les deux géantes ont constitué une sorte de mur pour ces protoplanètes qui commençaient à se rapprocher du Soleil, âgé alors de quelques millions d’années. Certaines ont fusionné pour donner naissance à Uranus et Neptune, tandis que d’autres – à l’instar de la planète 9 – ont reçu des « coups de pied » gravitationnels allongeant peu à peu leurs orbites jusqu’à les éjecter vers l’extérieur du Système solaire.

Mais l’amas stellaire où le Soleil s’est formé n’était pas encore dissipé. D’autres étoiles passant à proximité auraient repoussé ainsi la planète 9, modifiant à nouveau sa trajectoire et la stabilisant dans l’orbite qu’on suppose actuellement. « Selon nos calculs, un tel scénario aurait eu 40 % de chances de se produire « , précise Sean Raymond.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press