Africa-Press – Côte d’Ivoire. En mai 2018, une crise sismique sans précédent secoue Mayotte, île de l’océan Indien située dans l’archipel des Comores. Elle va durer plusieurs mois. Un an plus tard, la campagne en mer Mayobs1 identifie le responsable: un volcan à l’activité frénétique – jusqu’à 400 mètres cubes de lave par seconde – qui vient de naître à 50 kilomètres de l’île, par 3500 mètres de fond.

Suite à cette découverte, la mission scientifique Sismaoré révèle l’existence d’un corridor de centaines de volcans sous-marins, de 600 kilomètres de long sur 200 kilomètres de large, qui pourrait avoir un lien avec l’émergence de l’archipel. Les grands fonds marins sont-ils donc loin d’avoir révélé tous leurs secrets?

Environ un quart seulement d’entre eux a été cartographié aujourd’hui. C’est que, situés en moyenne à 3.700 mètres de profondeur, ils ne se laissent pas observer facilement: à 1000 mètres, la nuit est totale. Mais « il est plus important de comprendre les processus de formation du plancher océanique que de vouloir tout cartographier au centimètre près », tempère Mathilde Cannat, directrice de recherche CNRS émérite à l’IPGP (Institut de physique du globe de Paris). Notamment parce que la topographie des grands fonds, révélée par les campagnes océanographiques, est à la fois bien plus coûteuse à étudier et beaucoup plus simple que celle des continents.

Elle se compose principalement de trois grandes zones: les marges continentales, les plaines abyssales sises à plus de 3500 mètres et souvent hérissées de volcans plus ou moins enfouis sous des sédiments, et les dorsales, immenses chaînes volcaniques qui serpentent sur plus de 60.000 kilomètres au milieu des océans. La croûte océanique qui tapisse aujourd’hui les fonds est relativement jeune: elle ne dépasse pas les 200 millions d’années, quand celle des continents atteint les 4 milliards.

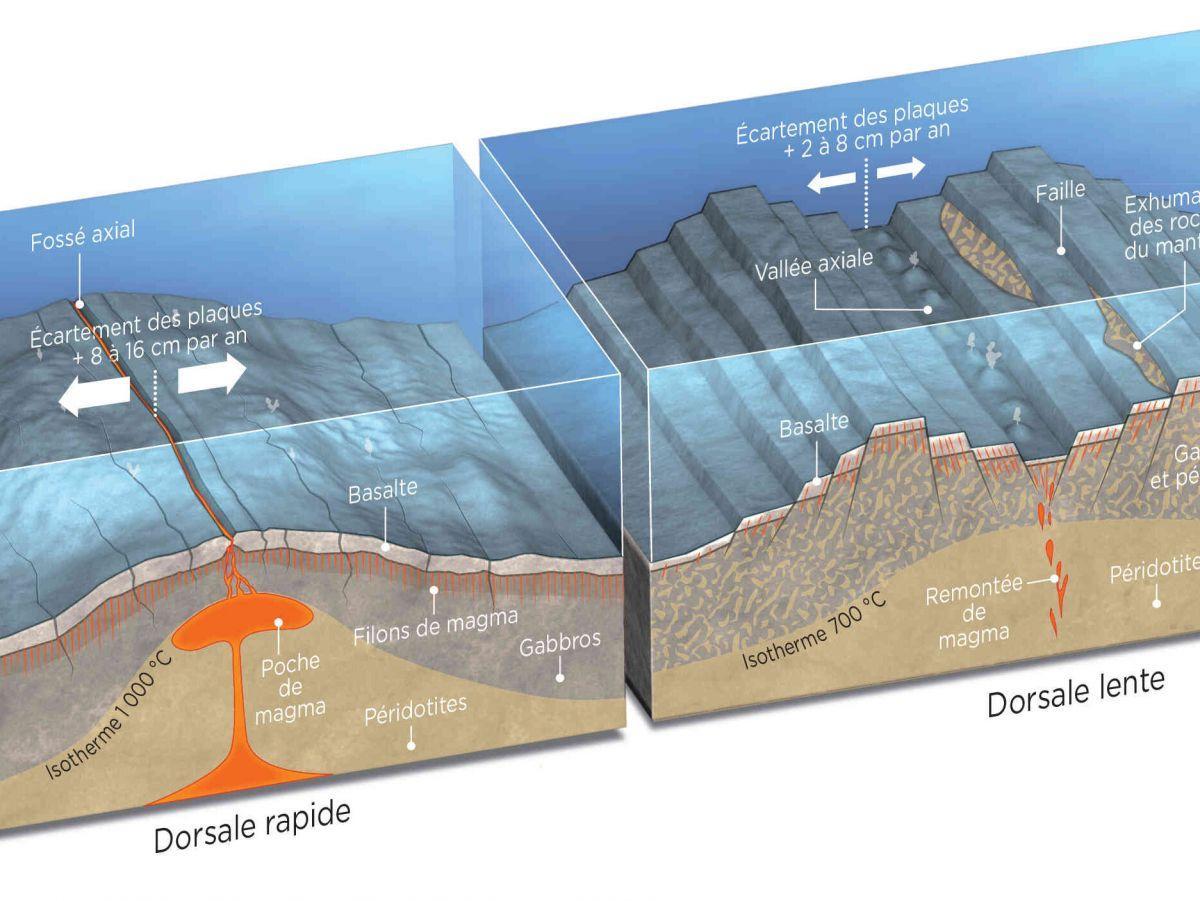

Comment ce plancher se forme-t-il? En 1973, des géologues embarqués à bord de l’Archimède, un submersible français, observèrent que des roches volcaniques provenant du manteau – couche comprise entre la croûte et le noyau – se déversent le long de la dorsale médio-atlantique. Cette découverte confirmait l’hypothèse de la tectonique des plaques. Selon cette théorie, la lithosphère, enveloppe rigide de la Terre comprenant la croûte et la partie supérieure du manteau, forme des plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres en se rapprochant ou en s’écartant. Au niveau des dorsales océaniques, deux plaques s’écartent. Cela provoque des failles – dans lesquelles s’infiltre l’eau de mer – et une remontée de magma. Ainsi se forme un nouveau plancher océanique, et parfois des volcans.

À mesure que le plancher s’éloigne de la dorsale, il se refroidit, s’alourdit et s’enfonce, avant de finir par plonger dans le manteau terrestre au niveau des fosses de subduction, que l’on trouve principalement sur le pourtour des vieux océans, notamment du Pacifique. Les grands fonds marins se renouvellent donc en permanence, ce qui explique leur « jeunesse ». En 1977, une découverte majeure a bouleversé ce qu’on en connaissait, celle d’une source hydrothermale – geyser d’eau de mer – près de la dorsale Est-Pacifique au large des Galápagos, à 2500 mètres de profondeur. Depuis, plus de 200 sites hydrothermaux ont été identifiés sur les dorsales océaniques.

Des milliers de petits monts et de volcans sous-marins

La majorité des données sur la topographie des fonds (75 %) provient de l’altimétrie par satellite. Lancé en 2022 conjointement par la Nasa et le Cnes (Centre national d’études spatiales), le satellite Swot, d’une résolution de 8 kilomètres, a révélé l’existence de milliers de petits monts et volcans sous-marins et permis d’affiner la connaissance des marges continentales. Mais, pour étudier les processus à l’œuvre au niveau des zones géologiquement actives – dorsales, subduction, volcans situés au milieu des plaques -, on utilise des sondeurs acoustiques multifaisceaux offrant une meilleure précision: de 20 à 30 mètres s’ils sont embarqués sur des bateaux, ce qui permet par exemple, de repérer des coulées volcaniques ; jusqu’au mètre s’ils sont fixés sur des robots submersibles. « Les zones cartographiées par ces robots, qui peuvent descendre jusqu’à 6.000 mètres, sont ridiculement petites – quelques dizaines de kilomètres carrés – par rapport à la taille des océans. Cette précision est néanmoins indispensable pour analyser les processus magmatiques, tectoniques ou hydrothermaux », observe Mathilde Cannat.

Depuis une quinzaine d’années, ont même été installés des observatoires sous-marins dotés d’instruments destinés à étudier la sismicité, la température, la chimie des fluides et la faune. « L’un d’entre eux, européen, a été placé sur le site hydrothermal Lucky Strike au large des Açores (dorsale Atlantique). Deux autres sont situés sur la dorsale Juan de Fuca dans le Pacifique: l’un, américain, sur le volcan Axial, au large de l’Oregon ; l’autre, canadien, proche de Vancouver, surveille aussi une zone de subduction aux séismes potentiellement dévastateurs », précise Mathilde Cannat.

L’archipel des Comores, issu de l’éloignement de deux plaques

La multiplication des moyens d’observation a mis en évidence la présence de larges failles au niveau des dorsales lentes, qui ne s’écartent que de quelques centimètres par an quand les rapides peuvent dépasser les 15 centimètres. Cela a révélé l’existence d’un second processus de formation du plancher océanique.

Le premier, déjà connu, provoque des coulées de laves basaltiques. Le deuxième fait remonter des roches froides provenant du manteau de la Terre, les péridotites, par les larges failles des dorsales lentes. Conséquence, on observe là des concentrations élevées d’hydrogène et de méthane. Enfin, aux Comores, l’observation du corridor de volcans et des failles a remis en question une idée préconçue: la formation de l’archipel serait due à une fragilité de la croûte marquant l’éloignement de deux plaques et non, comme on l’a longtemps cru, à une remontée de magma au milieu d’une plaque.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press