Olivier Caslin

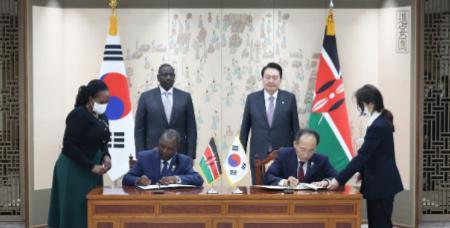

Africa-Press – Djibouti. Du 4 au 5 juin, les chefs d’État et de gouvernement d’une vingtaine de pays africains se rendront à Séoul pour participer au premier sommet jamais organisé à ce niveau entre le continent et la République de Corée. Ils répondent à l’invitation de leur homologue, Yoon Suk-yeol, qui, pour l’occasion, va accueillir et présider le plus grand rendez-vous international de son administration.

Élu en 2022, le chef d’État coréen inscrit ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, reprenant à son compte « l’initiative coréenne pour le développement de l’Afrique » inaugurée par le président Roh Moo-hyun en 2006 et qui depuis sert de ligne directrice aux actions de coopération que mène le pays à travers le continent. En dix-huit ans, le discours officiel des autorités coréennes semble d’ailleurs avoir peu changé puisqu’il s’agit lors de ce sommet « de renforcer des liens établis sur le long terme et mutuellement favorables avec l’Afrique ». Une formulation après tout pas si éloignée du « partenariat gagnant-gagnant pour un développement durable » défendu en 2008 par le ministre des Finances de l’époque, Kang Man-soo.

Contrecarrer l’influence de Pyongyang en Afrique

Avant 2006 et le lancement de « l’année de l’amitié avec l’Afrique », la coopération avec le continent est essentiellement marquée du sceau de la Guerre froide. Si ses dirigeants n’oublient jamais de rendre un hommage appuyé au contingent éthiopien envoyé par le Négus Haïlé Sélassié pour soutenir Séoul lors du conflit qui a ravagé la péninsule entre 1950 et 1953, la République de Corée a longtemps vu le continent comme un terrain d’affrontement diplomatique avec sa voisine du Nord.

Pour contrecarrer l’influence de Pyongyang en Afrique, Séoul lance ses premières missions exploratoires dès le début de l’année 1960, en Libye, en Tunisie et au Soudan. L’accession des deux Corées, le 17 septembre 1991, à l’Organisation des Nations unies met un terme à cette première période de coopération aux résultats diplomatiques et économiques très mitigés pour la République de Corée, faute de moyens financiers et face à la proximité idéologique de son adversaire avec de nombreuses capitales africaines.

La Corée du Sud est devenue en quelques décennies un bailleur d’aide internationale

Il faut donc attendre l’arrivée au pouvoir de Roh Moo-hyun pour que les responsables coréens retrouvent le chemin de l’Afrique. En 2006, ce dernier se rend en Algérie, en Égypte et au Nigeria, illustrant les priorités de son pays en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques face aux dangers qui menacent au Moyen-Orient, tout en incitant le secteur privé coréen de la construction à accroître ses parts de marché naissantes dans ces pays. Séoul cherche également à asseoir son statut au sein de la communauté internationale, alors que son ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Ban Ki-moon, s’est porté candidat au secrétariat général des Nations unies.

Pour séduire ses partenaires africains, Roh Moo-hyun et tous ses successeurs ont mis en avant leur propre histoire coloniale, ainsi que le modèle de développement qui a permis au pays de passer du statut de récipiendaire à celui de bailleur d’aide internationale en quelques décennies. « En 1956, le PIB per capita [par habitant] du Ghana et de la Corée étaient identiques, à hauteur de 500 dollars. Soixante ans plus tard, le PIB coréen est quinze fois supérieur à celui du Ghana, pourtant considéré comme un bon élève sur le continent en matière de développement en Afrique subsaharienne », rappelle la chercheuse Françoise Nicolas, dans une note publiée en 2020 par l’Institut français des relations internationales (Ifri). Une réussite qui, vue de Corée, ressemble à un modèle à suivre pour l’Afrique et que Séoul veut soutenir en partageant son expérience et ses technologies dans les secteurs de l’agriculture ou de l’information et de la communication.

La République de Corée ne débarque pas seule en Afrique

La Corée n’a eu de cesse depuis 2006 de chercher à institutionnaliser ses relations avec le continent pour mieux les raffermir. Six mois avant le 3e Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) de Pékin, Séoul organise, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), son premier Korea-Africa Forum (Koaf) autour des ministres des Affaires étrangères. S’ajouteront au fil des ans le Koafec, axé sur la coopération économique, et le Koafic pour le développement de l’industrie.

Car, fidèle à sa tradition d’État développeur de son propre pays, la République de Corée ne débarque pas seule en Afrique et l’aide publique au développement (APD) est souvent liée à l’obtention de contrats pour ses entreprises. Dans la foulée de la « diplomatie des ressources » développée tout au long des années 2010 par les différents chefs d’État coréens qui vont tous se rendre au moins une fois sur le continent, les chaebols coréens étendent leurs activités: Posco et Daewoo dans les mines, SK Group dans le secteur parapétrolier, en compagnie de Samsung avant que la marque ne vampirise le secteur de la téléphonie.

Autant d’implantations qui expliquent l’embellie des échanges commerciaux, dont la valeur a atteint un record de 22,2 milliards de dollars en 2011 mais qui depuis stagnent, tout comme le montant annuel des investissements directs étrangers (IDE) coréens en Afrique. L’enjeu de ce premier sommet du mois de juin pour Séoul est justement de trouver les voies de la relance avec ses partenaires africains. En simplifiant peut-être un dispositif d’aide jugé complexe par certains, et ainsi permettre à la République de Corée de bénéficier du capital de sympathie dont elle semble bénéficier à travers le continent.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press