Africa-Press – Djibouti. Dans l’évolution, la branche de la radiation adaptative est parmi celles qui posent le plus de questions. Elle désigne la diversification rapide d’un groupe, dont chaque lignée évolue vers des niches écologiques différentes (conditions nécessaires à la vie d’une espèce). L’un des exemples les plus étudiés de ce type de diversification est le cas des pinsons de Darwin. Néanmoins, il existe peu d’exemples dans le domaine marin. Dans ce milieu ouvert, les barrières à la spéciation comme celles que l’on retrouve sur terre (rivières, lacs, montagnes) sont rares.

Ainsi, les poissons-clowns (du genre Amphiprion), un groupe de 28 espèces marines, présentent une radiation adaptative rare. Si le groupe est connu pour ses associations avec une dizaine d’espèces d’anémones de mer, son évolution en 15 millions d’années reste peu connue.

Après quatre années de recherche sur ce qui semblait être une petite étude de prime abord, une équipe de l’Unité Marine Écologie-Évolution-Développement (Eco-Evo-Devo) de l’Institut des Sciences et Technologies d’Okinawa (Japon) publie dans la revue Current Biology une étude qui propose un nouvel axe explicatif à la diversification des poissons-clowns: leur capacité de nage.

Il n’y a pas de différence de nage entre spécialistes et généralistes

Certains poissons-clowns sont dits spécialistes: ils vivent dans une ou deux espèces d’anémones. D’autres, généralistes, peuvent s’associer jusqu’aux 10 types différents. L’hypothèse explicative de la radiation adaptative établie jusqu’alors suggérait que les poissons du genre Amphiprion s’étaient diversifiés en fonction des anémones, conduisant à des espèces exclusives ou non. Cette transition vers une vie symbiotique aurait impliqué des modifications morphologiques et locomotrices en raison du besoin réduit de déplacement, mais cela n’avait jamais été testé.

Les chercheurs sont partis de l’hypothèse établie qui stipulait que les espèces généralistes auraient tendance à être meilleures nageuses que les espèces spécialistes. L’équipe a donc observé les organismes en milieu naturel afin de relever leurs comportements selon leur distance à l’anémone, et a aussi mis en place des expériences en tunnel de nage. Les poissons nageaient dans un tunnel à courant progressif, à la manière d’un tapis de course.

Surprise, il n’y a aucune différence significative dans la vitesse de nage entre les espèces spécialistes et généralistes. Bien au contraire, “certains spécialistes ont montré une endurance similaire à la majorité des poissons de récifs”, s’étonne auprès de Sciences et Avenir Manon Mercader, chercheuse dans l’unité Marine Eco-Evo-Devo et autrice principale de l’étude. Ces résultats remettent en question l’axe de diversification basé uniquement sur la spécialisation: il n’existe aucun lien entre la capacité de nage et la spécialisation des Amphiprion. En revanche, des différences métaboliques mises en évidence pourraient jouer un rôle.

Les besoins énergétiques varient selon le volume musculaire

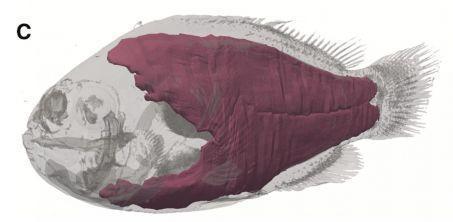

Pour trouver l’explication à ces différences métaboliques (quantité d’oxygène nécessaire pour atteindre une certaine vitesse de nage), les chercheurs ont utilisé les scans des corps de 14 des 28 espèces du genre Amphiprion pour mesurer leur volume musculaire et la forme du corps. Pourtant soupçonnée d’influencer l’hydrodynamisme, la forme du corps n’a montré aucune influence. Par contre, le volume musculaire semble lui jouer un rôle important. “Les espèces avec les plus gros muscles ont des besoins énergétiques plus faibles que celles avec les muscles en moindre proportion”, résume la chercheuse.

Deux groupes se détachent: des espèces grandes et robustes qui nagent en dépensant peu d’énergie, et des espèces plus petites et élancées, aux besoins énergétiques plus élevés. Cette distinction ne semble pas associée à la spécialisation des poissons (spécialiste ou généraliste) mais à leur dépendance vis-à-vis de leur hôte, c’est-à-dire à quel point ils s’en éloignent. Cette corrélation est le feu vert pour l’équipe de remonter l’histoire évolutive du groupe Amphiprion à partir de ces traits.

Découverte d’un nouvel axe de différenciation évolutive

En reconstruisant la phylogénie (c’est-à-dire les liens de parenté entre les espèces), les chercheurs constatent que l’évolution de la taille des muscles s’est produite à plusieurs reprises à partir d’un ancêtre commun avec des capacités natatoires intermédiaires. Cela suggère que les muscles se sont atrophiés chez certaines espèces, ou développés chez d’autres, de manière ponctuelle.

Ces évolutions sont le résultat de convergences évolutives (apparues indépendamment car exposées aux mêmes contraintes) et indépendantes de l’anémone hôte. Manon Mercader argumente: “les différences de comportement et de capacités de nage ont favorisé la diversification des poissons-clowns. Même lorsqu’ils partagent le même hôte, ils peuvent l’exploiter de manière différente, ce qui ouvre la voie à une plus grande diversité écologique”.

Ainsi les résultats “ne contredisent pas les études précédentes mais les complètent en soulignant que l’association symbiotique avec les anémones n’est pas le seul facteur évolutif”. Cela semble être un second axe à l’origine de la diversification du groupe. L’écologiste précise que les deux pistes ne sont pas indissociables puisque l’atrophie musculaire peut pousser un individu à rester près de son anémone et vice versa, une vie centrée sur l’hôte peut limiter le développement musculaire. “Cela peut même être simultané et se renforcer mutuellement”, ajoute-t-elle.

La radiation adaptative des poissons-clowns est multifactorielle

Contrairement à ce qui était supposé, certaines espèces sont de bonnes nageuses, d’autres non, qu’elles soient spécialistes ou généralistes. Bien que la symbiose avec l’anémone reste le principal moteur de leur évolution, les résultats de l’étude suggèrent qu’il existe d’autres axes de diversification chez les poissons-clowns que celui spécialiste-généraliste. La multitude de comportements natatoires peut également avoir contribué à cette rapide diversification.

Pour Manon Mercader, l’étude de la radiation adaptative peut informer sur les processus évolutifs en période de forte pression. Par exemple en mettant en avant la résilience de certaines espèces qui présentent des niches écologiques plus larges qu’attendues. “Parfois, on passe à côté de certaines nuances qui au final peuvent être importantes pour mettre en place des mesures de conservation”.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press