Africa-Press – Gabon. Notre cerveau traverse cinq phases de « recâblage » au cours de nos vies, dont les transitions se font autour des âges de 9, 32, 66 et 83 ans, détermine pour la première fois une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications. Ces remaniements affectent l’efficacité des connexions, qui atteignent leur maximum au cours de la seconde phase, entre 9 et 32 ans.

L’évolution de la « carte routière » de nos cerveaux

« Nous pensons que le recâblage du cerveau n’est pas un processus unique, stable et linéaire, car il pourrait y avoir des raisons (que nous ne comprenons pas encore) pour lesquelles un type de câblage est avantageux à des moments précis », explique à Sciences et Avenir la neuroscientifique à l’université de Cambridge (Royaume-Uni) Alexa Mousley, première autrice de ces travaux.

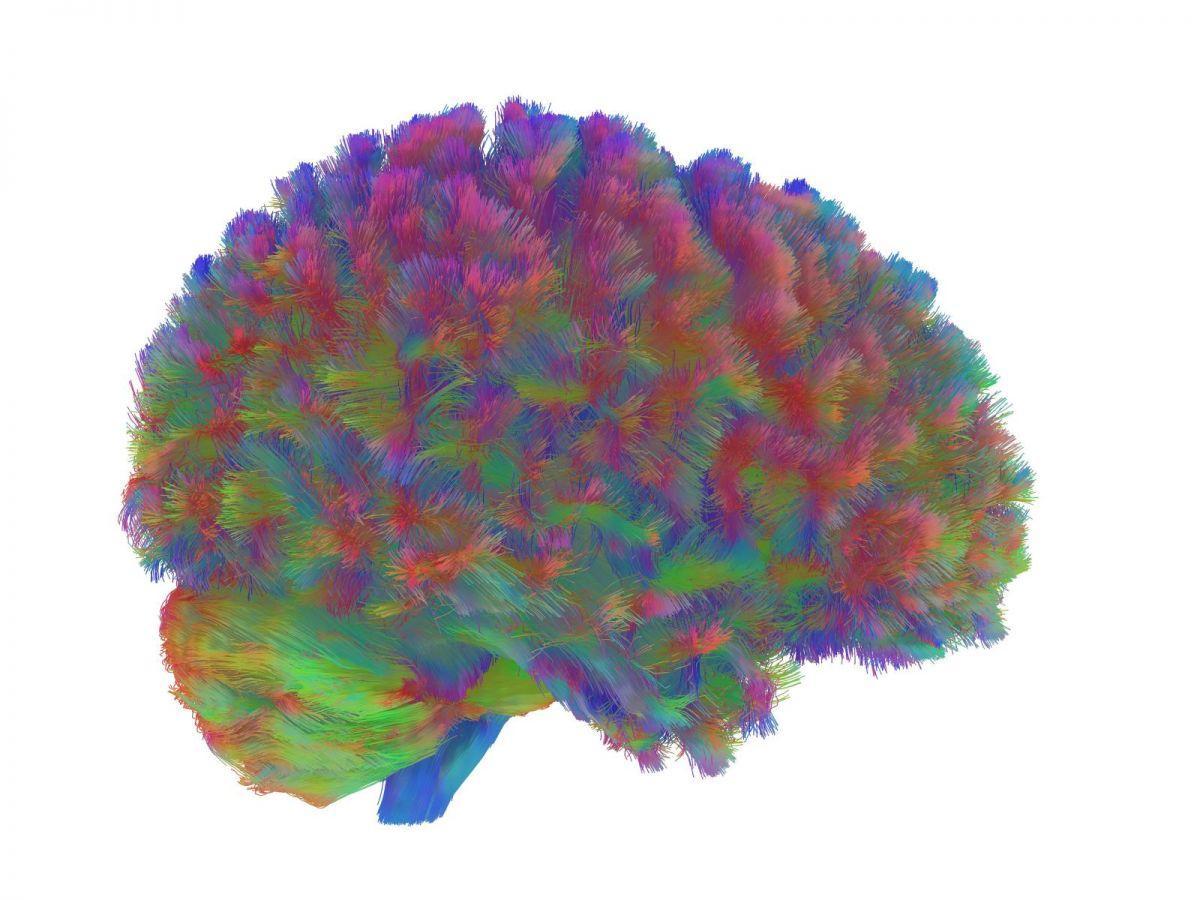

L’équipe a collecté les données d’imagerie à l’IRM des cerveaux de plus de 3.800 personnes et généré des cartes multicolores représentant les faisceaux de connexions entre les neurones constituant la substance blanche. Les images multicolores finales révélant ces voies neuronales sont issues de la technique du « fiber tracking ». « Notre objectif était de déterminer s’il existe des âges particuliers où le schéma de recâblage change et où une nouvelle phase commence. Pour ce faire, nous avons examiné l’organisation dans son ensemble plutôt que les propriétés individuelles, un peu comme si nous examinions une carte routière complète plutôt que des routes particulières », explique la chercheuse.

L’enfance, la phase de croissance

L’équipe distingue cinq phases. La première, celle de l’enfance, dure jusqu’à neuf ans. La matière grise (quantité de neurones) et de matière blanche (les connexions entre neurones) gagnent en volume jusqu’à atteindre un pic lorsque les circonvolutions caractéristiques du cerveau se stabilisent. Les synapses (connexions individuelles entre neurones) qui foisonnent au sortir de la petite enfance entrent en compétition les unes avec les autres pour éliminer les moins utilisées. « Cet âge correspond également au début de la puberté, qui commence entre 8 et 13 ans chez les filles et entre 9 et 14 ans chez les garçons, marquant le début d’importants changements dans l’expression hormonale et de profonds changements neurologiques », analysent les chercheurs dans la publication.

L’adolescence du cerveau pourrait durer jusqu’à 32 ans

Démarre alors la phase de l’adolescence, qui durera jusqu’au début de la trentaine. Alors que la fin de l’adolescence a récemment été localisée autour de la mi-vingtaine, il semblerait qu’au niveau de la topologie cérébrale elle dure en réalité jusqu’au début de la trentaine. Cette phase est la seule au cours de laquelle l’efficacité neuronale augmente, tandis que la matière blanche continue à croître en volume. « L’efficacité neuronale est mesurée par le degré de connexion du cerveau par des voies courtes et directes. Tout comme un transporteur qui se rend d’un point A à un point B, dans le cerveau, les chemins courts sont les plus efficaces », explique Alexa Mousley. « De 0 à 9 ans, nous constatons une baisse de l’efficacité du cerveau, avant une augmentation de celle-ci entre 9 et 32 ans. » Cette efficacité atteint son pic au tout début de la trentaine, avant d’entamer sa plus longue phase, la troisième, la phase adulte.

La phase adulte, quand le cerveau se stabilise

De 32 à 66 ans, le cerveau entre dans une phase de plus de 30 ans caractérisée par une stabilisation de son architecture et de ses réseaux neuronaux correspondant à un « plateau de l’intelligence et de la personnalité », constate l’équipe. Les chercheurs observent au cours de cette phase une compartimentalisation accrue des zones du cerveau, et donc une diminution des voies de communications d’une région du cerveau à une autre. « Certains pensent que les voies neuronales conservées sont les plus importantes pour le fonctionnement du cerveau et la communication au sein de celui-ci, tandis que d’autres pensent que ce sont plutôt celles qui se sont formées le plus tôt. Il s’agit probablement d’une combinaison des deux », analyse Alexa Mousley.

Les deux phases du vieillissement cérébral

La quatrième phase court de 66 à 83 ans. Tournant plus discret que les autres, il n’est pas défini par un remaniement majeur, mais plutôt par un ralentissement de la réorganisation de la matière blanche (connexions entre neurones), signant probablement une baisse de la plasticité cérébrale. « Nous avons constaté que beaucoup de ces tournants cérébraux coïncident avec des étapes importantes dans d’autres domaines », observe Alexa Mousley. « Par exemple, le risque de démence augmente dans la soixantaine, près de notre troisième tournant. »

Le dernier tournant survient vers 83 ans, lorsque la connectivité entre neurones continue à décliner. Limitées par le plus faible nombre de personnes de cette tranche d’âge examinées dans l’étude -seulement 93 -, les observations des chercheurs concernent principalement une connectivité plus localisée entre des régions cérébrales proches plutôt qu’entre des zones éloignées du cerveau. « L’époque trois (adulte, ndlr) présentait 11 corrélations significatives, l’époque quatre (66-83 ans, ndlr) en présentait quatre et l’époque cinq (83 ans et plus, ndlr) en présentait une. Cela pourrait donc refléter un véritable affaiblissement de la relation entre l’âge et la topologie structurelle du cerveau à un âge avancé », analysent également les chercheurs.

Lier l’organisation de notre cerveau à ses vulnérabilités

Les scientifiques, s’ils ont observé ces tournants dans la topologie de nos cerveaux, n’en comprennent pas encore les tenants et aboutissants. « Nous soupçonnons qu’il existe une combinaison de facteurs biologiques et évolutifs qui expliquent pourquoi ces tournants se produisent à ce moment-là, mais nous devons encore explorer ce qu’ils pourraient être », commente Alexa Mousley. Avec l’espoir qu’en comprenant mieux les moments clés affectant notre cerveau et en les liant aux comportements et capacités cognitives, il sera également plus accessible d’en mesurer la vulnérabilité en fonction de l’âge. « Nous savons que l’organisation du cerveau est liée au développement neurologique, à la santé mentale et aux troubles neurologiques. Ainsi, plus nous en apprenons sur les changements attendus dans les connexions cérébrales tout au long de la vie, mieux nous pouvons reconnaître ce qui est considéré comme un changement sain et normal, par opposition aux signes liés à une affection ou à un trouble », conclut la neuroscientifique.