Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Mali. Le retour des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Mali a révélé que les tensions sans précédent dont a été témoin la fin de l’année 2023, et que ce qui unit les deux pays voisins sont bien plus que des facteurs de désaccord, et que la coopération commune qui date d’avant l’indépendance, ainsi que les liens sociaux et religieux des deux voisins, qui partagent 1 300 kilomètres de frontière, les obligent à traiter entre eux certains des nombreux dossiers régionaux et internationaux.

A noter qu’il est difficile de faire pencher la balance des tensions au profit des intérêts de la compréhension en raison des répercussions et des effets négatifs que ces tensions ont pour eux et pour la région, et doivent recourir à un lien commun entre eux en cas de problème.

• Retour sur les raisons des récentes tensions entre le Mali et l’Algérie

L’Imam Mahmoud Dicko

Il faut se rappeler que lors de la cérémonie du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, célébré le 5 juillet 2022, l’opinion nationale malienne a été témoin de la présence dans la tribune d’honneur aux côtés des chefs d’État, des ministres et personnalités, du célèbre prédicateur l’imam Mahmoud Dicko, considéré comme un fervent « opposant au gouvernement malien », alors que les autorités de transition maliennes étaient absentes à ces festivités.

Ceci a conduit à s’interroger sur la question de savoir si les autorités de transition du Mali avaient été bel et bien invitées à assister à la cérémonie, et qu’elles avaient refusé l’invitation, ou que Bamako s’est tout simplement limitée à se faire représenter par son ambassadeur, ou encore qu’elle a appris la présence de l’Imam « Dicko » et a choisi de s’abstenir d’y assister en raison des divergences entre eux, et là, on s’interroge sur la véritable raison de l’invitation de l’Imam, malgré la connaissance par l’Algérie de ses tendances et positions à l’égard du Conseil militaire malien.

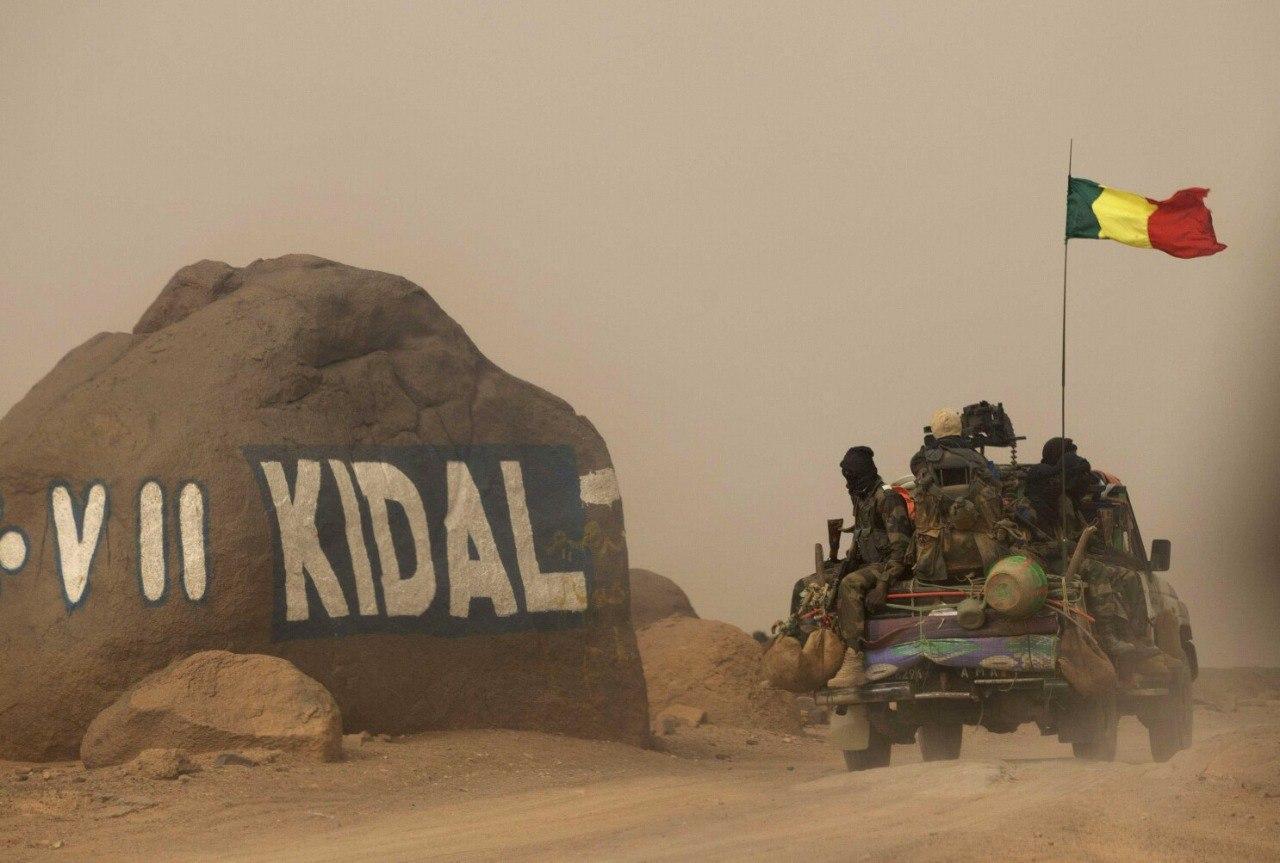

Les questions précédentes imposaient, certes, une atmosphère de malaise et de spéculation sur l’entrée dans une phase difficile de l’histoire des relations entre le Mali et l’Algérie. Néanmoins, la situation s’est aggravée lorsque l’Algérie est restée silencieuse et sans félicitations quant à la reprise par l’armée malienne de la ville de Kidal, bastion rebelle, après que ses forces militaires ont avancé vers le nord et pris le contrôle des camps de la mission de l’ONU, tandis que des pays comme la Russie, le Niger, la Turquie et d’autres ont envoyé des messages de félicitations.

Au contraire, après le retrait « tactique » de Kidal, les chefs rebelles se sont tournés vers l’Algérie et ont commencé à publier des déclarations à caractère hostile. Le président Abdelmadjid Tebboune a également reçu l’influent imam « Dicko », que Bamako considérait comme une « personnalité hostile à la période de transition », sans l’en avertir et sans suivre son avis. Ce sont là des démarches qui ont suscité l’ire de la junte militaire du Mali, qui a accusé l’ambassadeur d’Algérie d’avoir tenu des réunions avec des séparatistes touaregs sans consulter ou impliquer Bamako, et cela a été considéré comme étant une ingérence dans les affaires intérieures du Mali.

Le 21 décembre 2023, la situation a atteint le point où les ambassadeurs ont été convoqués et les journaux ont échangé des accusations.

A titre d’exemple, le journal Al-Khabar, proche du palais Mouradia, a qualifié le chef de la période de transition, « Assimi Goïta », de putschiste sanglant, tandis que les journaux maliens publiaient des interprétations et des allégations sur l’accord d’Alger, le décrivant comme une semence pour diviser le pays.

En plus, l’Algérie a répliqué aux affirmations de Bamako selon lesquelles ses efforts visent à soutenir la stabilité et la sécurité du Mali et a affirmé sa « ferme conviction que l’Accord d’Alger reste le cadre approprié pour résoudre la crise au Mali » et qu’elle « fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider ce pays frère et voisin sur le chemin de la paix et de la réconciliation, qui reste le seul garant de sa sécurité, son développement et sa prospérité ».

Cependant, dès la première semaine de janvier 2024, des signes de sortie de crise ont commencé à faire leur apparition et les ambassadeurs ont pu regagner leurs postes d’accréditation.

Des informations font état également d’une prochaine visite de responsables maliens pour discuter des moyens de renforcer et de développer les relations et de renouer le dialogue, d’autant plus que l’Accord de paix et de sécurité issu des efforts de l’Algérie permet, dans l’une de ses clauses, d’être amendé comme le stipule l’article 65. Cela signifie qu’il est possible de rechercher un cadre de dialogue avec les leaders rebelles dans le cadre de l’initiative du président de transition « Goïta » qui appelle à un dialogue direct entre les Maliens « sans l’intervention de médiateurs ».

• Que craint l’Algérie de cette situation ?

L’Algérie craint que cette escalade des tensions ne puisse conduire au succès d’un mouvement séparatiste touareg, inspirant les communautés ethniques marginalisées d’Algérie, du Niger et de Libye à rechercher à leur tour « leur autonomie ».

La sécession des Touareg au Mali pourrait ainsi déstabiliser une région déjà fragile du Sahel, et les frontières sud de l’Algérie sont très vulnérables.

Une situation tellement préoccupante qu’elle nécessite du côté algérien à trouver et proposer des solutions à la fois réconfortantes et stabilisatrices pour les deux pays, d’un côté, et pour la région elle-même, de l’autre côté.

• Vers le renforcement des relations Malo-algériennes pour parvenir au développement et à la stabilité au Sahel

A rappeler que l’Algérie n’a pas été absente de tous les dossiers de conflit entre les parties maliennes, car son succès a représenté un point positif qui confirme sa capacité à renforcer sa position régionale et à jouer son rôle d’axe important pour la stabilisation de la stabilité dans la région du Sahel en général et au Mali en particulier. Ce rôle lui permet également de consolider sa puissance diplomatique auprès de ses homologues d’Afrique du Nord et auprès de l’opinion nationale et internationale. Cet élan régional joue donc en faveur de l’Algérie pour obtenir un soutien aux dossiers qu’elle soutient, comme la question du Sahara et la question palestinienne.

Concernant le Mali, l’Algérie appelle toujours à son adhésion à l’intégrité territoriale de ce voisin, appelant par la même occasion Bamako à rejeter le principe de « la main de fer » pour des raisons dont les plus importantes seraient probablement:

1- En cas de réussite de la rébellion à établir un État appelé « Azawad », les Touareg d’Algérie pourraient également poursuivre le même objectif, ce qui constituerait une menace directe pour la sécurité nationale en Algérie.

2- Que l’Algérie se retrouverait face à des pressions internes qui l’obligeraient à agir sur la question de la rébellion au Mali, d’autant plus que les indépendantistes jouissent de la sympathie de leurs cousins – même si ceux-ci ne représentent la majorité ni en Algérie ni même dans le nord du Mali, qui est habitée par une grande diversité ethnique.

A noter la présence de mouvements de défense touareg qui soutiennent le gouvernement central malien et combattent les séparatistes.

3- Que le danger des activités armées existerait toujours aux portes de l’Algérie, où les activités des groupes terroristes dans le Sahel constituent une menace pour sa sécurité et ses installations pétrolières.

Il ne faut pas oublier que ces groupes infiltrés dans le sud ont déjà causé des pertes aux installations pétrolières après s’être alliés à la rébellion pour contrôler les régions du nord du Mali.

C’est pourquoi nous pensons que ce qui précède signifie que le Mali et l’Algérie ont besoin l’un de l’autre, et ce, en raison de leurs liens en termes de stabilité et de développement, et du fait que les peuples des pays du Sahel restent victimes de violences, de déplacements et d’un grave manque de services humanitaires de base, d’autant plus que l’ouverture, la mondialisation et les indicateurs de progrès dans d’autres pays ont commencé à susciter les aspirations des habitants de ces pays à la renaissance et au développement et à mobiliser, entre-autres, les richesses que possèdent leurs pays pour parvenir à la prospérité et à la sécurité.

• Les intentions du Mali à ce propos

Afin de défendre les intérêts de son peuple, la junte militaire du Mali doit reconsidérer sa manière de répondre aux faits de nature diplomatique, car ses réactions ont de profondes répercussions, sachant que l’Algérie doit également prendre en compte les sentiments officiels ainsi que les intérêts et la nature de la scène politique chez son voisin.

Par ailleurs, pour contribuer aux efforts du Mali et d’autres pays pour le développement durable et pour que ces pays bénéficient des richesses pétrolières, l’Algérie, à travers son géant pétrolier « La Sonatrach », peut étudier la possibilité d’entamer des négociations avec le gouvernement malien pour parvenir à un nouvel accord après avoir suspendu ses travaux d’exploration en 2012 en raison des mauvaises conditions de sécurité, car l’Algérie possède les capacités matérielles et humaines et sa connaissance de la géographie de la région et de ses peuples.

• Les avantages attendus de la « Route Transsaharienne »

Dans ce contexte, il importe de rappeler que de nombreux experts économiques ont accordé la plus grande importance aux efforts visant à relier les capitales du Maghreb à l’Afrique subsaharienne via une route terrestre transsaharienne, considérée comme l’un des projets les plus importants reliant les capitales:

-/- de la Tunisie,

-/- de l’Algérie,

-/- du Mali,

-/- du Niger,

-/- et du Nigeria.

En effet, ce projet qui porte le nom de « Route de l’unité africaine », a des dimensions locales en raison de son potentiel d’être l’artère alimentant l’économie et le développement dans les régions du nord du Mali, où les routes bitumées se sont effondrées en raison de la négligence et des défis sécuritaires.

Il possède également des dimensions géopolitiques et économiques régionales en raison de son potentiel d’acheminement de marchandises de l’Afrique vers l’Europe via l’Algérie.

A noter que la route s’étend de la capitale, Alger, jusqu’à la ville de Tamanrasset, où l’Algérie a déjà réalisé sa part du projet à plus de 90%, et entreprendra la construction des infrastructures d’un des services des douanes frontalières sur la route au Niger, tandis que le Mali est resté coincé avec un taux d’achèvement qui ne dépasse pas les 50%, ce qui donne l’occasion à l’Algérie et à d’autres de proposer des voies et des alternatives aux autorités de Bamako, pour achever sa part du projet.

L’opposition de l’Algérie au « Africa Corps », qui remplace les mercenaires russes du groupe privé « Wagner », même si elle entretient des relations communes avec la Russie, indique qu’il est peu probable qu’elle puisse aider le Mali à réprimer sa rébellion par la force.

En outre, l’Algérie a appelé les Nations Unies à exiger le départ des mercenaires russes du Mali, mais la Russie ne serait pas prête à les expulser, car ils sont devenus l’un de ses outils majeurs pour étendre son influence dans la région du Sahel.

D’ailleurs, les observateurs des affaires africaines pensent que le Mali est un élément essentiel pour les ambitions stratégiques du Kremlin en Afrique, et un partenaire crucial pour le projet politique plus large de la Russie, dans la région du Sahel.

Ils estiment que l’incapacité de Moscou à renoncer à son soutien au « Corps africain » au Mali pourrait conduire à des tensions dans ses relations avec l’Algérie et forcer cette dernière à reconsidérer sa position pour un règlement du conflit par la diplomatie.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press