Rapporté par

Anouar Chennoufi

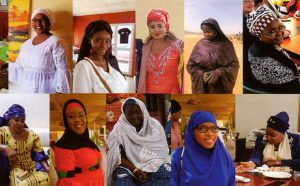

Africa-Press – Niger. Dans le cadre de l’examen de la situation de la société nigérienne, nous avons vu utile d’aborder un sujet jugé très « pertinent », mais également très préoccupant : celui du rôle de la « Femme nigérienne».

En puisant dans les dossées autour de la situation de la femme au Niger, nous avons constaté que les femmes représentent plus de la moitié de la population totale, et qu’elles appartiennent à la catégorie de la population qui se convertit le plus à l’islam, avec un taux de 98%, et que la plupart des lois adoptées par le gouvernement du Niger pour protéger leurs droits sont principalement basées sur les croyances islamiques.

Ceci justifierait probablement l’attention beaucoup plus conséquente, dont elles sont actuellement l’objet de la part de l’État et de ses partenaires.

Les femmes nigériennes sont composées de divers groupes ethniques : les femmes « Haousa », les femmes « Peul », les femmes « Zerma/Songhai» et les femmes « Touareg », qui comptent parmi les plus grands groupes ethniques, hormis d’autres groupuscules. Les femmes haoussas, quant à elles, sont identifiables par leurs propres vêtements, car elles portent une « abaya » en tissu coloré, avec un chemisier, une cravate et un châle.

Il importe d’avouer que, au-delà de la justification par leur nombre, les femmes représentent tout de même un effectif important d’acteurs économiques engagés dans la réalisation du PIB, PNB, la sécurisation et l’autosuffisance alimentaires, ainsi que la reproduction sociale. Le débat actuel sur la situation de la femme au Niger réside dans la reconnaissance et la valorisation des droits des femmes et leurs participations à la vie politique de leur pays.

Dans ce contexte, les attentes des femmes sont nombreuses et multiformes en termes de satisfaction de leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi, afin d’accomplir sa lourde mais exaltante mission et répondre aux besoins fondamentaux des femmes que l’AFJN (Association des Femmes Juristes du Niger) poursuit l’accompagnement des femmes en vue de consolider les précieux acquis des actions antérieures.

Contribution aux secteurs de développement

Même si cela trébuche encore, la participation des femmes aux prises de décisions politiques demeure à l’évidence l’un des enjeux prioritaires de la lutte pour plus d’égalité, perçue aujourd’hui comme une exigence du développement. Il s’agit d’une attention particulière qui dénote une volonté de pallier la faible contribution des femmes à la gestion des affaires de la cité, ressentie, à juste titre, comme une injustice.

Elles contribuent quand même au processus démocratique, du fait que l’avènement de la démocratie au Niger, leur a permis de jouer un rôle grâce aux divers postes de responsabilités qu’elles ont occupés. Il s’agit entre autres des nominations à des postes de Directions importantes et même ministériels.

Taux d’alphabétisation

On constate que le taux d’alphabétisation au Niger est l’un des plus bas au monde, sachant que la moyenne nationale est estimée à 19,1 %, sertie d’une éducation des femmes à 11 %, jugée la plus faible au monde.

Ces données concernent en général la tranche d’âge des 15 ans et plus qui savent lire et écrire.

Violences basées sur le genre au Niger

Ces violences sont omniprésentes dans le pays, car les femmes sont très mal traitées et toutes les données publiées ne font que les confirmer. Sur ce, il importe de rappeler que le Niger a de loin le taux de fécondité et de natalité le plus élevé au monde. Il y a donc peu de soutien juridique lorsqu’il s’agit de poursuivre les agresseurs.

En effet, il a été rapporté que certaines femmes au Niger trouvent normal d’être victimes de violences domestiques. Les pratiques traditionnelles prévalent souvent parce que la société considère les femmes comme inférieures et il est donc d’usage de laisser la victime sans justice. La légalisation de la violence contre les femmes nigériennes par des générations de cette culture n’a pratiquement pas de réglementation légale pour changer son cours. Des dispositions ont été prises pour réduire la propagation de la violence, mais elles n’ont pas été en mesure d’apporter des changements significatifs.

Retour sur le contexte culturel

Il va sans rappeler que le Niger, qui compte près de 20 millions d’habitants, est situé en Afrique de l’Ouest, et qu’il avait obtenu son indépendant du joug colonial français, en 1960, pour être dirigé par la suite par un parti unique et un régime militaire pendant 31 ans, soit jusqu’en 1991.

La majeure partie du pays souffre d’un climat désertique, chaud, et sec, ce qui n’a pas aidé à améliorer les conditions de vie.

Maternité et vie de famille

A noter que le Niger a le taux de mariage des enfants le plus élevé, ainsi que le taux de fécondité le plus élevé au monde. C’est pourquoi la maternité au Niger a un ensemble de complications, et qu’en raison de facteurs économiques et de soins de santé inadéquats, les femmes sont désavantagées pour avoir des enfants.

D’où, 75% des filles nigériennes sont mariées avant 18 ans, et que parfois les jeunes filles, avec la complicité de leurs parents, se retrouvent vendues pour le mariage des enfants ou pour d’autres objectifs sexuels, avec l’aide des trafiquants d’esclaves qui sont autorisés à exploiter des filles dès l’âge de 9 ans, et à les vendre soit comme domestiques soit dans le commerce le plus vil du monde.

Comme nous en avions déjà parlé dans nos articles précédents, le Niger est un lieu commun pour la traite des êtres humains, car il est une source, un point de transit et une destination finale pour les victimes de la traite à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du pays.

Il importe beaucoup que le pays se penche plus sur la question du mariage des enfants, car cette catégorie est sujette à des taux de natalité plus élevés chez les adolescentes, et un ISF* plus élevé entraîne la mortalité maternelle. Le manque de soins médicaux de qualité, le manque également de professionnels de la santé adéquats et le bien-être économique, contribuent au taux élevé de mortalité maternelle au Niger.

C’est pourquoi la femme nigérienne continue de souffrir de tous ces facteurs !

*ISF : indice synthétique de fécondité