Africa-Press – Niger. Avant c’était possible de pêcher toute l’année, mais à cause de l’ensablement, maintenant tu vas seulement te fatiguer et revenir à la maison bredouille», déplore le pêcheur Abdoul Rahamane. Long de 4,200 km, le Niger fait vivre plus de 100 millions de Sahéliens. Ses premiers bénéficiaires sont les Sorkos, ou «hommes de l’eau»: pêcheurs, piroguiers, sauveteurs occasionnels, ils tirent leur subsistance du fleuve depuis des siècles. Mais à partir des années 1980, le fleuve a commencé à s’ensabler au point qu’il est désormais possible de le traverser à pied à Niamey à plusieurs endroits en période d’étiage, de mars à mai. Un phénomène qui bouleverse le mode de vie des Sorkos et les contraint à se détourner d’une activité ancestrale.

Au Niger, un pays où l’agriculture et l’élevage emploient plus de 80 % de la population, le développement des surfaces agricoles et le défrichement ont accéléré l’érosion des terres sablonneuses dont les particules se déversent dans les cours d’eau, selon une étude publiée en 2022 par des chercheurs nigériens.

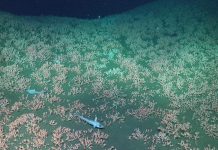

Les terres cultivées ont connu une augmentation de 73 % entre 1960 à 2010. La hausse des précipitations au Sahel et leur imprévisibilité depuis les années 1980 ont encore aggravé l’érosion des sols. «Le secteur va mal, il n’est pas bien organisé tandis que le fleuve est gravement menacé», estime Moussa Sanou, représentant d’une association de pêcheurs de Niamey. Quelque 50 000 personnes vivent de la pêche au Niger, mais elle ne suffit pas à combler la demande nationale dépendante des importations des pays voisins, selon le réseau national des chambres d’agriculture du Niger (Reca). «Pour donner un second souffle au secteur, il faudra curer le fleuve pour permettre aux poissons de se reproduire beaucoup et adopter le système de pisciculture moderne», estime Moussa Sanou.

Les efforts consentis jusqu’à présent n’ont pas suffi à inverser la tendance. En 1985 déjà, les autorités alertées par l’assèchement total du fleuve pendant 24 heures, avaient appelé la population à creuser le sable. En période d’étiage, les camions bennes remplacent les pirogues, avec l’autorisation du gouvernement, pour prélever le sable et fournir les constructeurs en ciment. Plusieurs programmes de lutte contre l’érosion des sols et le développement de la pisciculture ont été initiés par les régimes successifs, avec l’appui des partenaires internationaux.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press