Africa-Press – Niger. On dit souvent que l’on connaît mieux la Lune que nos propres océans, mais la proportion est effarante: ils représentent 66% de la surface de notre planète et nous ne connaissons au maximum qu’un millième de pourcent de nos grands fonds marins.

Ces zones désignent le domaine de l’océan profond. Au-delà de 200 mètres, le plateau continental descend brusquement. Dans ce paysage, ni lumière, ni végétaux. Mais une diversité bien présente et surtout « des systèmes essentiels pour la planète et l’humanité, de la génération d’oxygène à la régulation du climat », selon les chercheurs de l’étude, aussi membres de l’organisation Ocean Discovery League qui milite pour l’accélération de l’exploration des grands fonds.

« La cartographie ne suffit pas »

« La cartographie a fait des bonds énormes, mais cela ne suffit pas, il faut des images et des échantillons », appuie Brian Kennedy, responsable scientifique de l’organisation et co-auteur de l’étude. C’est d’ailleurs grâce à des observations visuelles que les sources hydrothermales, aujourd’hui très étudiées, ont été découvertes.

Car la cartographie a pu profiter des avancées technologiques et une réduction des coûts: elle est proche de 30% et grâce au projet Seabed, elle devrait atteindre les 80% en 2030. Mais les observations visuelles sont plus compliquées à produire. 30%, c’est la proportion filmée avant 1980… composée d’images fixes en noir et blanc et en basse résolution.

Sous-marins, véhicules télécommandés (ROV), véhicules autonomes (AUV)… Tout ce matériel est très cher. Et surtout, à partir de 1000 mètres de profondeur, c’est le noir total, les abysses. La lumière projetée ne dépasse pas dix mètres. Au rythme actuel, il faudrait alors 100.000 ans pour visualiser l’entièreté des grands fonds marins. « L’objectif n’est bien sûr pas d’avoir 100% d’observation, mais de cibler des zones encore inexplorées. Nous travaillons d’ailleurs sur des localisations », précise Brian Kennedy.

La menace de l’exploitation minière

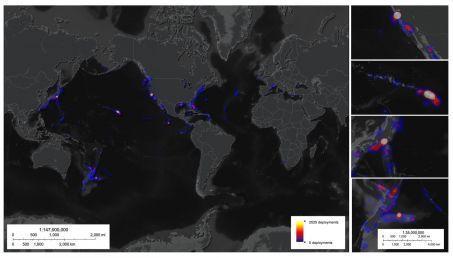

En plus de la proportion infime d’observations, les chercheurs ont remarqué que la plupart des 44.000 plongées sous-marines avaient été réalisées très proches des côtes des Etats-Unis, du Japon et de Nouvelle-Zélande. Et si d’importantes recherches ont été menées sur les canyons et les dorsales, très peu ont été conduites sur les plaines abyssales ou bien les monts sous-marins.

Analyser les écosystèmes et les habitats marins sur un échantillon aussi petit et rapproché peut conduire à des biais énormes pour la recherche. « Nous avons à peine effleuré la surface, à peine saisi l’importance de ces milieux », insiste Brian Kennedy. En termes de biodiversité, 50.000 espèces ont déjà été découvertes et des millions d’autres seraient encore à découvrir.

Avec les projets d’exploitation des ressources minières des grands fonds marins et la récente décision de Donald Trump d’autoriser l’exploitation minière, l’urgence est forte, selon les chercheurs, de mieux connaître ces environnements, pour mieux protéger ces écosystèmes encore très mal connus. D’autres pays, comme la France, soutiennent la création d’un moratoire sur l’extraction industrielle, face au risque encouru pour les fonds marins. Ce sujet sera notamment au cœur de la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC) qui se tiendra à Nice, du 9 au 13 juin 2025.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press