Africa-Press – Tchad. Rare cinéaste du continent à collectionner les prix à Cannes, Venise, et à bénéficier de la reconnaissance des cinéphiles à l’international, Mahamat-Saleh Haroun compte parmi les grands du septième art africain. Tabou, sensible, militant, son neuvième long-métrage, Lingui, les liens sacrés, dans les salles depuis le 8 décembre 2021, suit la course d’une mère obstinée, décidée à aider sa fille à se faire avorter illégalement dans les venelles sombres de N’Djamena. Après avoir signé le roman Djibril ou les Ombres portées en 2017, il crée la surprise avec un second roman, Les Culs-Reptiles (éd. Gallimard), publié le 13 janvier dernier. Ce conte moral, aux allures de satire faisant écho à la situation politique du Tchad, est librement inspiré de l’histoire du nageur Éric Moussambani, qui a connu une célébrité éphémère lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Début de soirée pluvieux dans un cinéma parisien. Le silence qui suit la projection de Lingui, les liens sacrés, tourné au Sahel, est tangible. Le cinéaste prend le temps de répondre aux questions des spectateurs.

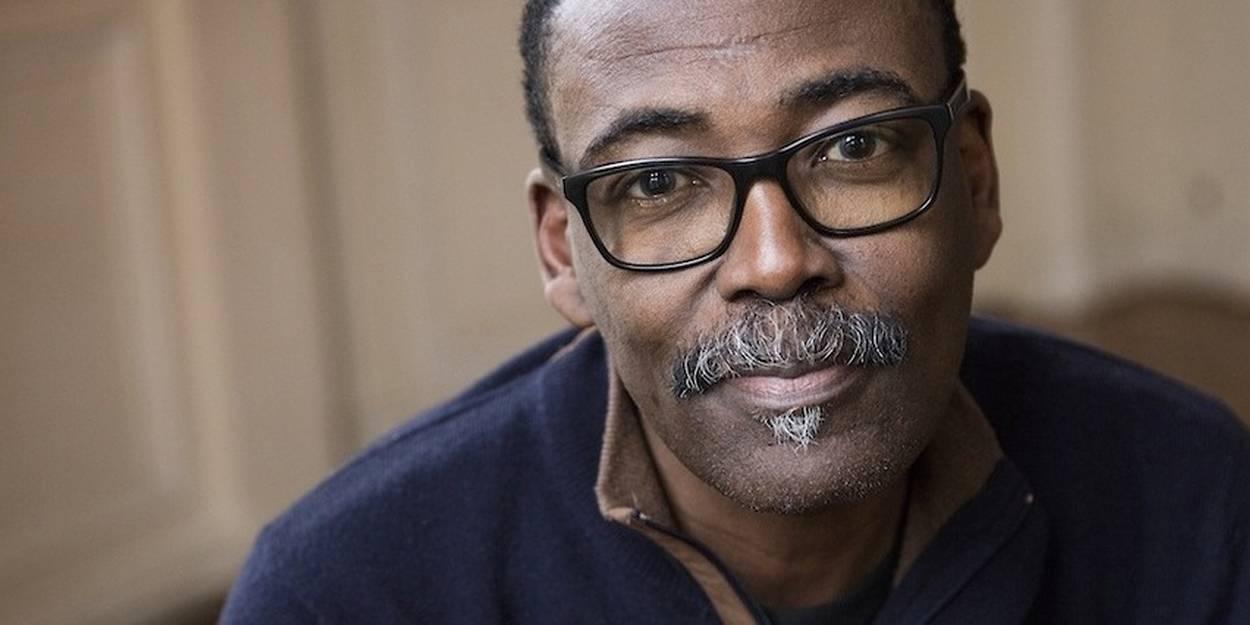

Né à Abéché en 1960, ancien journaliste, il vit et travaille en France depuis 1982. Oscillant entre réalisme et esthétique, maîtrisant le documentaire ou la fiction, Mahamat-Saleh Haroun humanise les marginaux. Après cinq longs-métrages à son actif, en 2010, Un homme qui crie est récompensé par le prix du jury au Festival de Cannes et la Mostra de Venise le couronne du prix Robert Bresson. Déjà, en 2006, Daratt, saison sèche y avait reçu le prix spécial du jury et en 1999, Bye Bye Africa, son premier film, avait été distingué par la mention spéciale du jury. Entier, discret, Mahamat-Saleh Haroun séduit le public, la profession et la critique par sa personnalité et ses choix artistiques assumés. Ce qui lui a valu d’être choisi comme membre du jury au Festival de Cannes en 2011 aux côtés de Robert De Niro ou encore de feu Abbas Kiarostami. Surprise : la même année, à la suite de sa récompense cannoise et des éloges dithyrambiques des médias, les autorités tchadiennes décident de procéder à la réfection du cinéma Le Normandie, créé en 1949 et fermé depuis les années 1980 du fait de la guerre civile.

En 2017, il pose sa caméra dans l’Hexagone et signe Une saison en France avec Eriq Ebouaney et Sandrine Bonnaire, retraçant le quotidien de migrants aux prises avec l’adversité. S’il a longtemps refusé d’aborder son expérience d’ancien ministre de la Culture et du Tourisme au Tchad, poste qu’il a occupé un an et dont il a démissionné en février 2018, il l’évoque aujourd’hui en toute liberté. Résistant, il est à l’image de certains personnages butés et engagés de ses films.

Le Point Afrique :

Comment est né Les Culs-Reptiles, roman librement inspiré de l’histoire d’Éric Moussambani, qui a connu une célébrité éphémère lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000 ?

Mahamat-Saleh Haroun :

C’est à la suite d’un article que j’ai lu dans un journal. J’ai trouvé l’histoire tellement extraordinaire que je me suis dit qu’il fallait en faire quelque chose et pas un film, ce qui aurait été somme toute normal pour le cinéaste que je suis. Au contraire, j’ai pensé que cette aventure devait être racontée avec toute la verve nécessaire, comme un récit à voix haute.

Les Culs-Reptiles (éd. Gallimard).

Aux prises avec le pouvoir militaire et l’absence de perspectives, Bourma Kabo, jeune héros des temps modernes natif de Torodona, au Tchad, quartier qu’il affectionne en dépit de l’infortune, veut échapper à son destin de cul-reptile…

Oui, il veut échapper à ce destin qui le contraint à un désœuvrement total, à passer son temps à attendre ce job qui ne vient pas. Bourma fait partie de ces nombreux jeunes qui, au Tchad, se définissent eux-mêmes comme des diplômés sans emploi. Il appartient à cette communauté de culs-reptiles qui croquent le marmot en espérant un jour décrocher du travail. Or, du travail, il n’y en a point. Alors, il décide de prendre ce qui se présente, c’est-à-dire répondre à l’appel de la Fédération de natation pour devenir nageur de l’équipe nationale alors qu’il ne sait même pas vraiment nager.

Vous vous attachez à montrer une radioscopie de la situation politique au Tchad. Tenu à la marge, ce quartier est habité par des gens de la même ethnie, des personnes pétries de sens politique qui ont été confinées par le régime en place, car elles réclamaient plus de justice, de liberté, mais aussi de l’électricité et de l’eau…

Oui, au Tchad, tout le monde sait que de nombreux Tchadiens sont privés d’eau et d’électricité. Il est même arrivé un temps où certains habitants de N’Djamena s’étaient trouvés obligés d’aller s’abreuver au fleuve. C’est dire la gravité de la situation. Quant aux coupures d’électricité, n’en parlons même pas. C’est une expérience quotidienne. Vivre dans le noir est la chose la mieux partagée dans le pays. Or, il est de notoriété publique que tous les quartiers ne subissent pas le même traitement : certains quartiers ne sont jamais privés d’électricité parce qu’habités par une certaine élite, tandis que d’autres, comme Torodona dans le roman, en sont régulièrement sevrés.

Déterminé, floué par sa propre supercherie, Bourma, ce non-nageur, redouble de ténacité, voulant croire à son rêve de gloire. Il est soutenu par Garba, un pêcheur sachant nager qui appartient aux Dilké, un groupe dont les membres savent nager…

J’ignore s’il existe quelque part en Afrique une ethnie dénommée Dilké, je l’ai inventée. Et ces Dilké ne sont pas les seuls Africains à savoir nager, mais pour verser dans la farce, j’ai grossi le trait en reprenant l’antienne raciste selon laquelle les Africains ne savent pas nager – ce qui bien entendu relève d’une construction totalement fausse. Mais Bourma, lui, ne sait pas nager. Il vient de la partie aride du pays où il n’existe pas de cours d’eau. Il n’a donc jamais eu l’opportunité d’apprendre. Mais comme les autorités et les médias le voient déjà en haut de l’affiche aux Jeux olympiques, il finit par croire à ce mensonge.

« Le propre de l’homme est de ne pas servir le mensonge », ces mots que le père de Bourma emprunte à Camus le déstabilisent. Et, au plus fort du doute, c’est la lecture de

L’Homme révolté qui lui sera salvatrice.

Oui, Camus devient un peu sa bouée de sauvetage dans ce monde fait de mensonges et de manipulation. C’est dans Camus qu’il trouve les mots pour dire la situation dans laquelle il se trouve. La lecture de Camus éveille sa conscience, elle le plonge dans une sorte de lucidité abyssale. Ce qui le pousse à refuser d’être la marionnette entre les mains des autorités. Mais sa rébellion est très vite étouffée par un ministre parce que le système s’en prend à sa fiancée, Ziréga.

Sa mission est désormais claire, se sacrifier pour sauver la tête de sa fiancée. Le jeune homme va tenter de nager par amour…

Oui, Bourma se trouve en effet obligé de nager pour sauver sa fiancée. Pour le coup, cela donne du sens à son action. À partir de ce moment, il trouve en lui l’énergie nécessaire pour s’engager corps et âme. En fin de compte, c’est son amour pour Ziréga qui le sauve. Au fond, en sauvant Ziréga, Bourma se sauve lui-même.

Vous dites au sujet de Ziréga : « Elle n’attire aucun regard, et cela la rend malheureuse. Elle le vit très mal. À dire vrai, la gent masculine trouve Ziréga trop instruite. De plus, elle travaille, ça n’arrange rien. Son indépendance financière, gage de possible insoumission et de désir de liberté, fait fuir les potentiels prétendants. »

Oui, parce que je vois de plus en plus de femmes surdiplômées qui aimeraient bien se marier, avoir des enfants, mais les hommes les fuient comme la peste. En gagnant leur vie, parfois plus que les hommes, elles deviennent leurs égales, et ça, beaucoup en ont peur. Ils ont peur qu’elles portent, à leur place, la culotte dans le foyer. Alors, on les évite. Mais cela n’est pas nouveau. Dans d’autres parties du monde, on a vu le même phénomène quand les femmes ont commencé à travailler et à conquérir leur indépendance. C’est sans doute la peur des hommes de perdre le peu de pouvoir qu’ils détiennent encore.

Votre héros plonge aussi dans la volupté des plaisirs charnels, rappelant le visage jouissif de la jeunesse et la force de la vie…

Pour autant, Bourma n’est pas un simple jouisseur. Les plaisirs charnels lui donnent le sentiment de se sentir en vie, d’être maître de son destin et de ses désirs. Dans le plaisir charnel, il est totalement acteur de sa vie, et non plus à la merci d’un quelconque pouvoir. Il se sent libre.

Ce non-nageur jeté dans le grand bain, qui représente son pays aux Jeux olympiques, est porté aux nues à Sydney et boudé à son retour au pays natal…

Effectivement, à Sydney, sa participation, pour autant qu’elle est médiocre, n’en est pas moins historique. Et pour le monde médiatique porté sur le spectacle, Bourma apparaît comme une figure de choix, un héros des temps modernes. Mais, dans son pays, on ne retient que son échec, on lui en veut pour cela.

Les personnages des culs-reptiles ravivent les voix de Léopold Sédar Senghor, Romain Gary…, des écrivains emblématiques ayant flirté avec la politique.

Oui, Bourma, fin lettré, convoque tous ces auteurs. Il trouve chez les uns et les autres les ressources nécessaires pour faire face à l’absurdité de la vie qu’il mène. Pour moi, il n’y a pas de création apolitique. J’ai toujours considéré mon travail, que ce soit dans mes films ou dans mes romans, comme une radiographie sans concession de la vie dans la cité, de la vie telle qu’elle va.

Que retenez-vous de votre expérience d’ancien ministre de la Culture et du Tourisme au Tchad durant un an sous Idriss Déby, poste dont vous avez démissionné en février 2018 ?

Pas grand-chose. Si ce n’est que je ne suis pas fait pour ça. J’ai cru, naïvement, qu’on pouvait changer les choses de l’intérieur. Quelle prétention ! On ne peut changer les choses que si on fait partie d’une majorité.

Le 12 février 1979, Hissène Habré Premier ministre prenait les armes contre le président, le général Malloum, déclenchant une guerre au Tchad. Né à Abéché, adolescent, vous êtes contraint de fuir avec vos parents…

Oui, c’est le plus mauvais souvenir que je garde de cette période. J’étais lycéen et avais plein de rêves dans la tête. Ce 12 février a été un coup d’arrêt. Plus d’école, et le début de la traversée d’un long tunnel. Notre génération s’est soudain retrouvée dans la violence. Du sang, des blessés, des morts. Il a fallu partir. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés, mes parents et moi, comme des milliers d’autres Tchadiens, réfugiés au Cameroun, vivant à la belle étoile, mangeant quotidiennement des sardines et des corned-beef généreusement offerts par les Nations unies. Puis, la vie au camp de réfugiés, sous les tentes du HCR.

Succès Masra, étoile montante de l’opposition politique, à la tête du parti Les Transformateurs.

© MARCO LONGARI / AFP

Que vous inspire Succès Masra, jeune économiste tchadien passé par la Banque africaine de développement (BAD) et figure de l’opposition, qui a été invité à la télévision ?

Il y a de petits signaux positifs que le pouvoir de transition envoie à la population. C’est ainsi que, pour la première fois, la télévision nationale a daigné inviter Succès Masra. C’est un garçon brillant pour qui j’ai beaucoup d’admiration et de respect. Jamais dans l’histoire politique du Tchad, un homme n’est arrivé à hisser le débat à ce niveau. Succès Masra a une vraie vision pour le Tchad. Il parle des problèmes concrets des gens, il sait trouver les bons mots pour nommer les choses. D’où son succès – sans jeu de mots – auprès de la jeunesse. Il a récemment tenu un meeting au stade Idriss-Mahamat-Ouya, le plus grand du pays. Il a fait salle comble. Il va falloir désormais compter avec lui. Succès Masra est le représentant d’une nouvelle génération de Tchadiens qui aspirent à autre chose, une génération consciente qui rêve d’un Tchad où la liberté et la justice ne seront pas que de vains mots.

Pourquoi êtes-vous passé du cinéma à la littérature ?

Parce que je suis aussi un amoureux des mots. J’aime la musique des mots, le tempo d’une phrase. Quand j’étais adolescent, j’écrivais des poèmes, puis je me suis lancé dans des nouvelles. En réalité, j’ai toujours été attiré par le monde des lettres. Mais le cinéma reste mon premier amour, mon « Bled Number One ».*

Présenté au Festival de Cannes 2021, votre neuvième long-métrage est sorti en France le 8 décembre dernier. Comment est née l’idée de

Lingui, les liens sacrés, qui met en scène une héroïne adolescente, Maria (Rihane Khalil Alio), prête à se battre contre vents et marées pour se faire avorter au Tchad, pays où la loi l’interdit et où les autorités religieuses le réprouvent ?

J’ai lu un fait divers dans un journal : une jeune femme a jeté son nouveau-né dans une décharge après l’avoir étouffé. Cela m’a rappelé une histoire semblable survenue dans mon enfance à Abéché. J’avais été traumatisé. Ensuite, j’ai vu régulièrement ce genre de faits divers faire la une des journaux. J’ai donc décidé de me pencher sur le sujet.

La première séquence donne le ton, Amina (Achouackh Abakar), la mère de Maria, s’échine au travail manuel avec la force d’un homme : seule et digne, mise au ban par sa famille, elle élève sa fille sans mari avec force et abnégation…

Oui, hélas, c’est le cas de pas mal de filles-mères. Elles sont rejetées par leur famille pour avoir « fauté », déshonoré la famille. Mais ce sont des femmes qui ne baissent pas les bras, elles se battent. À travers Lingui, les liens sacrés, j’ai voulu rendre hommage à toutes ces héroïnes du quotidien, entrer dans leur tête pour donner à voir les épreuves qu’elles traversent avec dignité et courage.

Rihane Khalil Alio dans « Lingui, les liens sacrés » de Mahamat-Saleh Haroun.

© Mathieu Giocombini /Pili films

La mauvaise histoire se répète. Lorsque Maria enceinte est interdite de scolarité, elle ne veut pas être comme sa mère, esseulée et méprisée par la société. Au fil du récit, d’autres portes vont s’ouvrir à elles, les mains tendues par d’autres femmes révélant une sororité insoupçonnée et le pouvoir féminin dans un pays où les hommes sont convaincus qu’ils mènent le jeu de la domination…

Oui, les hommes tiennent le haut du pavé. Ils sont la façade trompeuse d’une société basée sur un patriarcat absolu. Mais tout le monde sait que ce sont les femmes qui tiennent le foyer, ce sont elles qui s’occupent de l’éducation des enfants, qui sont les vraies maîtresses dans un théâtre préempté par les hommes qui jouent le beau rôle. Sans faire de bruit, elles s’organisent, s’entraident, se donnent la main pour vaincre l’adversité. J’ai voulu montrer ces femmes fortes, unies par une sororité agissante. Elles sont porteuses d’un féminisme non pas théorique, mais d’un féminisme à l’œuvre, d’un féminisme qui, nourri par le lingui, ce lien indéfectible entre personnes partageant le même destin, trouve les solutions idoines.

Achouackh Abakar et Rihane Khalil Alio dans « Lingui, les liens sacrés », le réalisateur tchadien signe à travers ce film un portrait de femmes écrasées par le poids des traditions et de la religion.

© Mathieu Giocombini / Pili films

À travers ce film, vous n’hésitez pas à dénoncer le viol et exhortez les femmes à libérer leur parole…

Oui, parce que malheureusement, au Tchad, le mot « viol » n’existe dans aucune de nos langues. Or, ne pas nommer les choses, c’est les nier. Beaucoup de femmes se battent pour que cela change, pour qu’un autre monde advienne.

Quel a été l’accueil de

Lingui, les liens sacrés au Tchad ?

Le film a reçu un accueil enthousiaste, surtout de la part des femmes et des jeunes – garçons et filles confondus. Des associations se proposent même d’organiser des projections pour débattre du sujet. Lors d’une projection, une association de femmes luttant pour la légalisation de l’avortement a demandé à Achouack Abakar, la comédienne principale, d’être leur porte-parole. Elle a accepté. Les choses bougent. Il n’y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ignorent ce mouvement en marche.

Votre cinéma évoque les marginaux et la complexité humaine.

Grigris, flirtant avec les codes du polar, brisait le tabou de la prostitution…

Oui, la marge, toujours. Parce qu’au Tchad, comme dans beaucoup de pays africains, c’est dans la marge que le monde de demain se prépare, c’est là que ça bouge, que ça cherche, que ça avance. Et c’est là aussi que se trouve la majorité de la population. En tant qu’artiste, le sort de cette majorité silencieuse m’interpelle. C’est pourquoi je cherche toujours à lui donner un visage.

La lumière et l’esthétique de votre cinéma sont hors pair. Les non-dits laissent place à la contemplation au plus fort de situations douloureuses : on vit au rythme du pouls battant du Tchad, du monde noctambule dans

Grigris (2013), de l’immensité du désert de Daratt, saison sèche (2006) ou de la force tranquille du fleuve dans Lingui, les liens sacrés…

J’essaie de faire ce que je peux pour donner à voir le tempo réel du pays, car ce qui m’intéresse, c’est de montrer le pays réel. Quant à la lumière, à l’esthétique de mes films, je m’inspire tout simplement des couleurs et des matins mordorés de mon pays. Au fond, j’essaie d’écouter humblement le pouls du pays pour en donner l’image la plus juste possible. Avec amour, toujours.

Créé en 1949, que devient

Le Normandie, unique cinéma à N’Djamena fermé au milieu des années 1980 au plus fort de la guerre civile ?

Le Normandie a rouvert en 2011, un an après le prix du jury que j’ai obtenu à Cannes. Le cinéma a fonctionné tant bien que mal jusqu’à l’arrivée de cette funeste épidémie. Depuis, il vivote. On attend la fin du Covid pour espérer une reprise normale des activités.

Cette même année, vous êtes membre du jury au Festival de Cannes…

Et nous avons décerné la palme d’or au film The Tree of Life, de Terrence Malick. C’était une expérience inoubliable. J’ai rencontré de belles personnes. J’ai découvert Robert De Niro, un grand homme avec qui je discutais beaucoup. Je m’amuse souvent à dire : « Je suis l’homme qui pissait avec Bob De Niro. » Après la projection, nous allions aux toilettes ensemble et nous parlions des films tout en vidant nos vessies.

Rare cinéaste du continent à collectionner les prix et la reconnaissance des cinéphiles, vous montez au créneau en juin 2012 en adressant à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication de l’époque, un appel à sauvegarder le Fonds Sud, qui permet notamment de financer des films africains…

Oui, j’ai adressé une sorte de lettre ouverte à la ministre de l’époque. Je n’ai jamais eu de ses nouvelles. Pas de réponse, aucune réaction. Mais le plus important était de dire ce qui devait l’être.

Où en est-on sur ce plan ?

De fait, depuis que le Fonds Sud s’est transformé en Aide aux cinémas du monde, le nombre de films africains subventionnés a baissé. C’était ma crainte. Hélas, j’avais raison.

* « Bled Number One » : titre du long-métrage de Rabah Ameur-Zaïmèche réalisé en 2006

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press