Africa-Press – Tchad. Ça y est, on le tient !, s’écriait le 4 juillet 2012 Rolf-Dieter Heuer, directeur général de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Cern), à quelques kilomètres de Genève (Suisse), lors d’une conférence de presse suivie par tous les grands médias internationaux. « Nous avons franchi une nouvelle étape dans notre compréhension de la nature « , jubilait-il devant un auditoire survolté, avant de laisser la parole à une kyrielle d’experts du plus grand laboratoire de physique des particules au monde.

Cette annonce marquait l’aboutissement d’une longue quête. Après un travail acharné, les chercheurs du Cern prouvaient enfin l’existence d’une particule appelée « boson de Higgs », prédite 48 ans plus tôt. Elle était la pièce manquante du modèle standard de la physique des particules, théorie de l’infiniment petit qui décrit l’ensemble des particules élémentaires – tels les électrons ou les quarks – et leurs interactions fondamentales. Mais le boson de Higgs occupait une place à part dans ce bel échafaudage: c’est grâce à lui, rien de moins, que les particules acquièrent leur masse, et que les physiciens expliquent l’origine même de la matière !

« La mise en évidence du boson de Higgs est assurément l’une des plus grandes découvertes de ce siècle. Et a été pour moi un moment d’euphorie extrême, se remémore Yves Sirois, directeur du Laboratoire Leprince-Ringuet de l’École polytechnique, à Palaiseau, qui participa avec des centaines d’autres physiciens à cet exploit. Nous avions tous pleinement conscience de mettre la main sur un mécanisme expliquant la physique qui s’est mis en place une fraction de seconde après le Big Bang. »

Un champ qui se serait stabilisé peu après le Big Bang

Le boson de Higgs a été proposé en 1964, de manière indépendante, par le Britannique Peter Higgs et les Belges Robert Brout et François Englert. Ces théoriciens visent à résoudre alors une difficulté essentielle dans les équations du modèle standard. Régies par des lois de conservation et de symétrie, elles exigent que les particules véhiculant notamment l’interaction électromagnétique (responsable de l’électricité, du magnétisme ou de la lumière) et l’interaction faible (qui régule la fusion nucléaire au cœur des étoiles) aient une masse nulle. C’est le cas pour les photons, qui transmettent la force électromagnétique sur des distances infinies.

Mais les porteurs de l’interaction faible, qui agit à des échelles extrêmement réduites au niveau atomique, ont de toute évidence une masse très élevée (elle sera mesurée très précisément au Cern dans les années 1980). Pour l’expliquer, les trois chercheurs ne modifient pas les propriétés des interactions fondamentales. Mais ils présument que celles-ci, ainsi que toutes les particules connues, sont plongées dans une sorte de champ de force aux caractéristiques inédites emplissant tout l’espace. Plus les particules interagiraient avec cette « mélasse » invisible, plus elles seraient ralenties et acquéraient une masse.

Dénommé par la suite « champ de Higgs » et engendré par le boson éponyme, « ce champ présent partout et à tout moment dans l’Univers structure ce que nous appelons le vide quantique, qui n’est donc pas le néant « , explique Yves Sirois. Il se serait stabilisé peu après le Big Bang, lorsque l’Univers a débuté son expansion et que la densité d’énergie est devenue inférieure à celle du champ de Higgs. « Celui-ci aurait commencé alors à agir, expose le physicien, en brisant les symétries originelles et en conférant leur masse aux particules. »

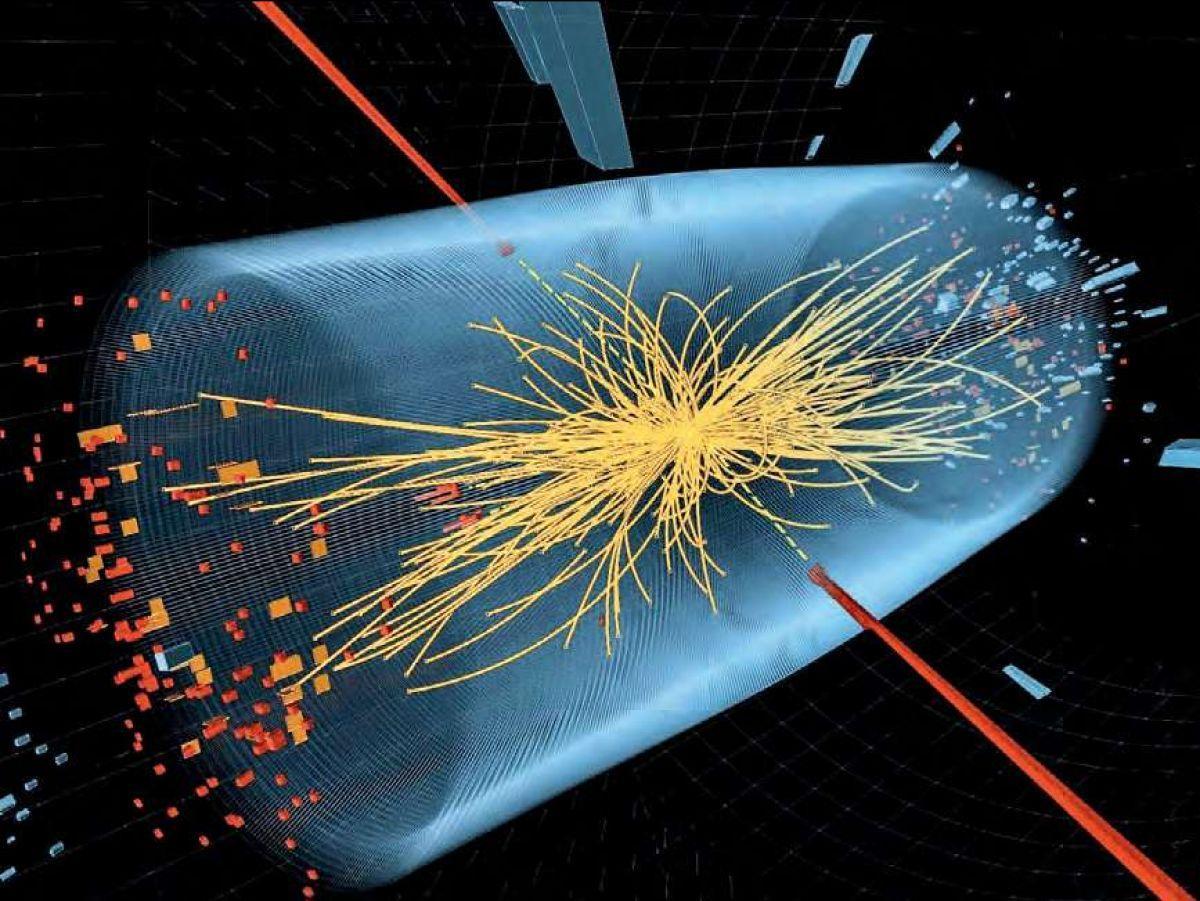

Une théorie fascinante… qui reste cependant à démontrer en observant l’hypothétique boson. Première difficulté: « rien dans la théorie ne prédisait la masse du boson « , rappelle Fabrice Couderc, de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu), à Saclay. Il faudra donc le rechercher dans de larges éventails de masses grâce aux accélérateurs de particules, qui, en entrechoquant divers objets subatomiques à des vitesses proches de celle de la lumière, dévoilent leurs constituants les plus intimes – en l’occurrence les preuves de l’existence du boson. Or, même avec les plus puissants collisionneurs, « il serait produit de façon extrêmement rare « , signale Fabrice Couderc. Environ une chance sur un milliard. Mais ce n’est pas tout. Car le boson de Higgs aurait une durée de vie extrêmement fugace – de l’ordre du dixième de millième de milliardième de milliardième de seconde (10-22 s). Et pour ne rien simplifier, il aurait le mauvais goût de se désintégrer en engendrant d’anodines particules totalement indiscernables dans un gigantesque bruit de fond. « Sauf dans quelques cas sur des milliers de bosons de Higgs produits, où des signatures exceptionnelles seraient alors très nettes « , précise Fabrice Couderc.

Des instruments titanesques pour le traquer

La traque ne commencera ainsi véritablement que dans les années 1990 au Cern, au moyen du Grand collisionneur électron-positron. Et se poursuivra jusqu’à la fin des années 2000 au Fermilab près de Chicago (États-Unis), grâce à l’accélérateur Tevatron et ses collisions proton-antiproton de hautes énergies. « Même si des résultats encourageants avaient été enregistrés lors des dernières campagnes de mesure, le boson de Higgs était toujours insaisissable « , indique Fabrice Couderc.

Les physiciens placent alors tous leurs espoirs dans la nouvelle machine du Cern: le Grand collisionneur de hadrons (LHC), le plus puissant accélérateur de particules conçu à ce jour, pouvant atteindre une énergie faramineuse de 14.000 milliards d’électronvolts (sept fois plus que le Tevatron), dont la construction aura duré dix ans pour un coût dépassant les 5 milliards d’euros.

Pour recueillir les myriades de produits issus des collisions, le LHC utilisera en outre des instruments titanesques: les détecteurs Atlas et CMS en particulier, qui mesurent respectivement 40 et 20,5 mètres de long et affichent 7000 et 12.500 tonnes sur la balance. Pourtant, « lorsque le LHC est entré en fonctionnement au printemps 2010, certains physiciens juraient encore dans les couloirs du Cern qu’on ne détecterait jamais le boson de Higgs, que ce n’était pas la bonne solution pour expliquer la masse des particules « , se souvient Yves Sirois. Mais le LHC tiendra rapidement ses promesses.

« Dès la fin 2011, Atlas et CMS commenceront à observer les fameuses signatures, raconte l’expert. Et nous réunirons toutes les preuves nécessaires quelques mois plus tard, à la mi-juin. » Hourra ! Peter Higgs et François Englert partagent le Nobel de physique dès l’année suivante (Robert Brout est décédé en mai 2011).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press