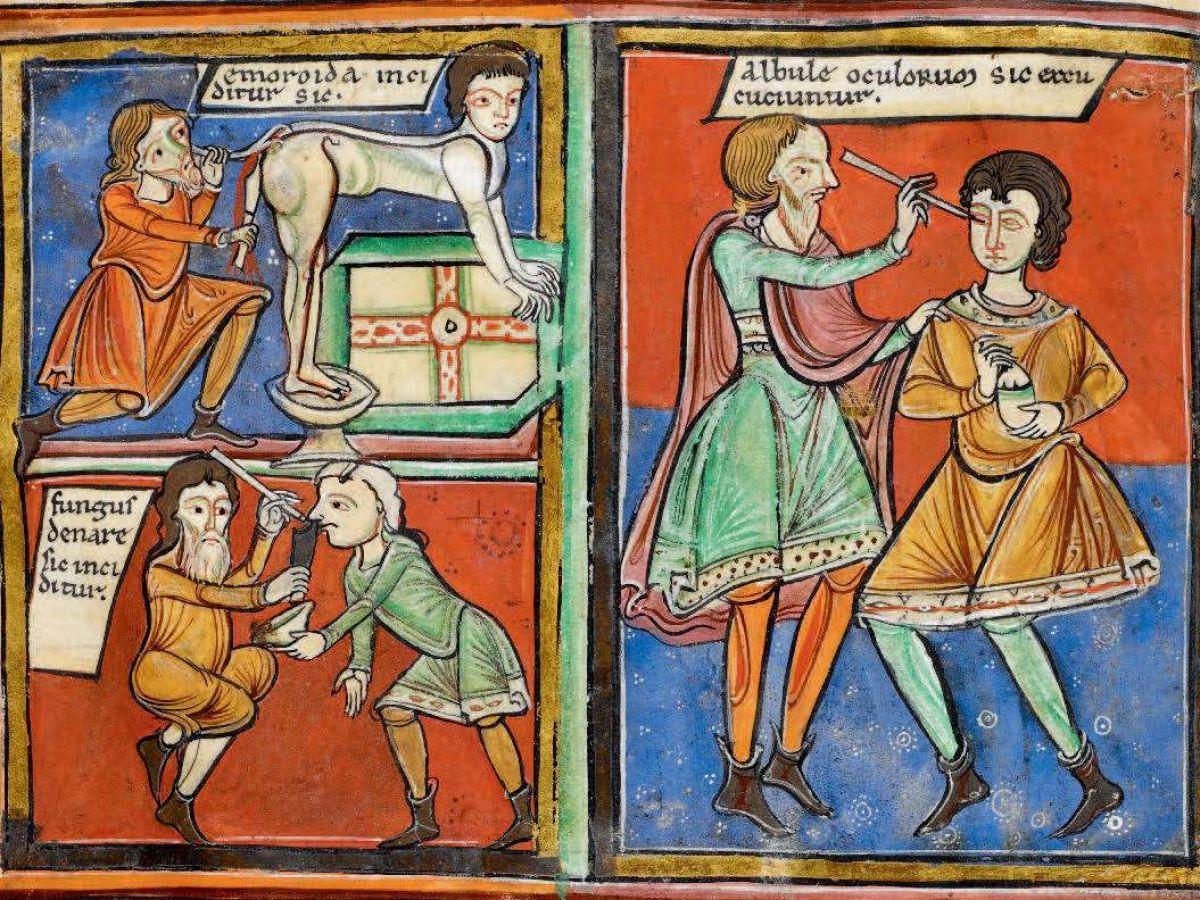

Africa-Press – Cameroun. Sur les enluminures médiévales, le médecin est ce personnage qui soulève une fiole d’urine au chevet de son patient. Une image qui symbolise une pratique courante de l’époque: l’interprétation des signes visibles et cachés du corps grâce à l’examen des fluides corporels. Par ce geste, le médecin cherche à évaluer les humeurs, ces éléments fondamentaux de la théorie médicale médiévale.

Héritage de l’Antiquité, élaborée par Hippocrate au 5e siècle avant notre ère puis développée par Galien au 2e siècle, elle suppose que le corps humain se compose, en plus des os et de la chair, de quatre fluides appelés « humeurs »: le sang, la lymphe (ou phlegme), la bile jaune et la bile noire (ou atrabile). Chaque humeur est liée à l’un des éléments (air, eau, feu et terre), que les savants antiques reconnaissent comme les constituants fondamentaux de la nature.

Car « l’homme est à l’image de l’univers, un microcosme qui reflète le macrocosme », note Marilyn Nicoud, professeure d’histoire médiévale à l’université d’Avignon, spécialiste de la médecine et de la santé. Les humeurs sont aussi associées à des qualités spécifiques: le chaud, le froid, l’humide et le sec. Elles varient en couleur, consistance et odeur. Elles ont même un goût: le sang est doux, la bile jaune est amère, la bile noire est acide et le phlegme salé.

« La proportion de ces fluides et qualités définit les complexions naturelles, c’est-à-dire la nature propre de chacun. Certaines sont plus appréciées que d’autres: les tempéraments sanguin (chaud et humide) ou flegmatique (froid et humide) sont préférés aux colérique (chaud et sec) ou mélancolique (froid et sec) », ajoute Marilyn Nicoud.

La maladie résulte d’un déséquilibre des humeurs et de leurs qualités. La fièvre, par exemple, est un excès de chaleur, donc de sang, ce qui justifie les saignées. Le phlegme, caractérisé par l’humidité, s’accumulerait au niveau des articulations causant rhumatismes, rhume de hanche ou encore goutte.

Les humeurs varient également au fil de la vie et des saisons. Pour Hippocrate, tous les animaux, dont les humains, sont composés de feu et d’eau. « L’extinction de la chaleur est associée à la fin de la vie: la mort est vue comme un feu qui s’éteint, alors que l’humidité, combustible de ce feu, domine à la naissance et tout au long des périodes de croissance », poursuit Marilyn Nicoud.

Dimension supplémentaire de la théorie, les facteurs externes dits « non naturels »: l’air, l’alimentation, l’exercice physique et les émotions. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les savants d’alors considéraient en effet ces dernières comme des forces extérieures susceptibles de tourner le ventre, glacer le sang ou faire battre le cœur.

Un ventricule produit le sang, l’autre recèle l’esprit vital

Cette vision s’ajoute aux connaissances pragmatiques des chirurgiens. « Les médecins avaient une bonne compréhension de l’anatomie, acquise par des livres et la dissection d’animaux, bien que souvent influencée par la théorie des humeurs qui biaisait certaines descriptions, explique Joël Chandelier, maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris VIII. Ils croyaient ainsi qu’il existait un trou entre les ventricules du cœur, presque invisible à l’œil nu mais indispensable. » Les veines et les artères sont alors considérées comme deux systèmes de circulation indépendants. Le ventricule droit produit le sang, qui va former la chair dans les organes via le réseau veineux. Le sang y est une marée lente. Le ventricule gauche recèle l’esprit vital, qui doit se mélanger avec le sang du ventricule droit pour insuffler la vie à travers les artères.

Toutes ces approches se mêlent et s’additionnent dans le bagage de connaissances médicales. « C’est assez compliqué, reconnaît Elma Brenner, historienne à la Wellcome Library, à Londres. Pour établir un diagnostic, les médecins discutent de la façon dont les humeurs s’équilibrent, en quantité et en qualité, des facteurs qui les font varier, le tout en lien avec le tempérament naturel du patient. La plupart des gens du Moyen Âge n’ont pas cette compréhension. »

À côté des pathologies individuelles, il existe des maladies générales – dites « à épidémie ». Pour ces dernières, le poids de la théorie des humeurs est moins fort, au profit de l’observation et de l’expérience. Une corruption de l’eau, de l’air ou de l’environnement en constituait une cause courante. Elma Brenner l’explique: « Les idées sur la propreté sont basées sur l’observation. Par exemple, on avait remarqué qu’un enfant qui boit l’eau d’une rivière polluée par les déchets du tannage des peaux tombe très malade. »

Contrairement à une idée reçue, selon laquelle le Moyen Âge serait une époque de saleté et de puanteur, l’hygiène est une grande préoccupation. « Il y avait, par exemple, des règlements de santé publique dans les villes, toujours très soucieuses d’être approvisionnées en eau propre « , souligne la spécialiste.

Pour comprendre et anticiper ces maladies générales, la médecine, comme de nombreuses disciplines scientifiques, pouvait s’appuyer sur l’astrologie. « Des almanachs, des calendriers pour l’année à venir contenaient diverses prédictions locales sur les récoltes ou sur le mauvais temps. Et parfois sur les épidémies », souligne l’historienne. Ainsi, lorsque la Grande Peste frappe la France en 1348, les médecins de l’Université de Paris expliquent l’origine de la pandémie par une conjonction entre Saturne, Mars et Jupiter.

En cas d’épidémie, toujours conserver un esprit joyeux !

Prédire, donc, mais aussi éviter ! Les remèdes n’étant pas toujours efficaces, la médecine médiévale ne néglige pas la prévention. Pour préserver l’équilibre des humeurs ou compenser le déséquilibre lié à l’âge ou aux saisons, la diététique médiévale (diaeta), aussi appelée régime de santé (regimen sanitatis), va bien au-delà de l’alimentation. Elle englobe des recommandations pour une hygiène de vie complète: sommeil, exercice, vie sexuelle, bains, et même émotions…

Il est par exemple conseillé de dormir en position inclinée pour éviter que les vapeurs digestives ne remontent au cerveau, ou de se promener après le dîner afin d’initier les premières étapes de la digestion avant le coucher. Mais aussi de conserver un esprit joyeux en cas d’épidémie. Ce dernier point « semble expliquer pourquoi les médecins demandent aux églises d’arrêter de sonner le glas pour chaque mort en temps de peste », précise Marilyn Nicoud.

« La médecine s’occupe du corps en bonne santé, car celle-ci est un équilibre fragile », poursuit la spécialiste. La diététique intègre ainsi l’influence des facteurs naturels sur les humeurs et propose des solutions pour réduire la vulnérabilité aux maladies. On peut s’étonner que la théorie médicale n’ait que très peu évolué de l’Antiquité au 15e siècle. « En Occident, rappelle Joël Chandelier, on observe une chute globale du niveau intellectuel au début du Moyen Âge, suite à la disparition des écoles de médecine qui structuraient l’enseignement. Dans les monastères, des moines pratiquent la médecine, mais d’une moindre qualité que dans les écoles romaines. »

La routine sportive du chevalier en armure

Courir sur de longues distances, sauter à la selle de son cheval, grimper à une échelle à la seule force des bras… Le tout en armure. Voici la routine sportive consignée dans ses mémoires par le chevalier Jean le Meingre, surnommé Boucicaut, au début du 15e siècle. En effet, à la manière des sapeurs-pompiers ou des forces de l’ordre qui s’entraînent aujourd’hui avec leur équipement, les chevaliers du Moyen Âge s’exerçaient avec leur armure avant les tournois.

Pour étudier la faisabilité de ces exercices, l’historien spécialiste des arts martiaux européens Daniel Jaquet s’est filmé dans une armure aux caractéristiques inspirées de l’iconographie de l’époque. On le voit suivre les consignes avec aisance et même réaliser le « soubresaut » de Boucicaut, qui se traduit par salto ou roue. « L’armure n’est pas encombrante. Il faut casser cette idée reçue « , insiste Daniel Jaquet. Si certains mouvements sont toutefois limités, comme l’élévation de l’épaule, c’est dans un but de protection, pour empêcher l’accès à des zones vulnérables. Un autre recueil, plus tardif, conseille même de s’entraîner avec une armure plus lourde pour « renforcer le corps ».

« Entre mémoire et fiction, la biographie chevaleresque met en avant les exploits des chevaliers, ajoute l’historien. On peut donc se questionner sur la véracité des écrits de Boucicaut. Cela dit, la routine qu’il décrit est tout à fait plausible et le recueil a été annoté, signe que son propriétaire a répliqué les exercices. »

Les médecins arabes, vrais héritiers des savoirs antiques

Pour voir surgir de nouveaux savoirs, c’est vers le sud et l’est de la Méditerranée qu’il faut regarder. « Ces régions étaient romaines avant de devenir arabes. Au Moyen Âge, on y pratique une médecine de haut niveau. Les médecins de langue arabe sont les vrais héritiers de la médecine antique, car il n’y a pas de discontinuités », explique l’historien. Ils ont été formés directement par les maîtres antiques: Galien est venu étudier à Alexandrie, par exemple.

C’est d’ailleurs au sud de la Méditerranée et en Orient que « des avancées sont réalisées dès le 9e siècle », poursuit-il. Avicenne, philosophe et médecin persan du 11e siècle, propose par exemple des règles destinées à garantir la qualité de l’expérimentation médicale. Il relève l’importance de refaire les expériences, d’étudier une maladie simple, c’est-à-dire en l’absence d’autres pathologies qui viendraient compliquer le tableau clinique – en termes d’aujourd’hui -, et même de prendre garde à l’expérimentation animale parce que ses résultats ne sont pas extrapolables à l’humain… et ne sont donc pas fiables. Ces travaux, et ceux d’autres savants, parviennent en Occident où, traduits en latin à partir du 11e siècle, ils contribueront au grand renouveau de la connaissance.

Quatre mortelles pestilences

Les principales maladies transmissibles n’étaient pas les mêmes que celles que nous connaissons aujourd’hui. Désignées comme pestilences, avant la Grande Peste du 14e siècle, plusieurs d’entre elles ont semé la terreur, et notamment:

La lèpre. Bien que peu contagieuse, elle provoquait des défigurations et une stigmatisation sociale importantes, imposant des traitements dans des léproseries à distance des agglomérations.

La variole. Apparue en Europe dans les années 1490, cette maladie cutanée mortelle, très contagieuse, causait des douleurs et des pustules. Elle a été décrite par Al-Razi (ou Rhazès), médecin et directeur de l’hôpital de Bagdad.

La dysenterie. Connue sous le nom de « flux de sang », cette infection intestinale souvent mortelle est à l’origine de règles strictes d’hygiène dans les grandes villes médiévales.

La suette. Aujourd’hui disparue, cette maladie décrite uniquement dans le nord de la France et en Angleterre à partir de 1485 se caractérisait par une forte fièvre et une mort rapide en quelques heures, frappant plutôt les hommes jeunes, non sans rappeler les pires formes de la grippe.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press