Maÿlis Dudouet

Africa-Press – CentrAfricaine. Le poids des dettes africaines constitue un frein au financement de la lutte contre le changement climatique. Toutefois, l’inaction climatique ne fait qu’alourdir la dette. Comment interrompre ce cycle infernal ?

Comment financer le vert quand les comptes sont dans le rouge ? Les dettes africaines ne sont pas uniquement un frein pour le développement économique, elles empêchent également les États de financer la lutte contre le changement climatique. Bien que responsable de seulement 3,9 % des émissions mondiales de C02, l’Afrique doit mobiliser 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030, selon les estimations 2022 du groupe de recherche indépendant Climate Policy Initiative, sur la base des projections de 51 pays africains. Un coût nécessaire à la mise en œuvre de leur plan d’action afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux conséquences de la crise écologique. En mars de cette année, seulement 300 millions de dollars avaient été mobilisés à ce titre, note l’Agence française de développement (AFD).

Ainsi, deux crises s’entrechoquent. Car si la planète suffoque, les comptes africains aussi étouffent: les conséquences économiques de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont durablement affecté les capacités de remboursement du continent. De nombreux eurobonds souscrits avant les crises successives arrivent à maturité. Dans le même temps, les taux d’intérêts ont explosé, ce qui empêche la plupart des pays africains de souscrire de nouveaux emprunts: la pirogue fuit, et les planches pour reboucher les trous sont devenus trop chères.

La Côte d’Ivoire fait partie des rares pays à garder la tête hors de l’eau, regagnant des marchés en ce début d’année. De quoi libérer la voie vers l’action climatique ? Le 5 juillet dernier, le pays organisait une table ronde aux côtés du FMI et de la Banque mondiale, concernant ses besoins en investissements verts. Et la somme requise est colossale: 22 milliards de dollars, soit 30 % du PIB ivoirien en 2022.

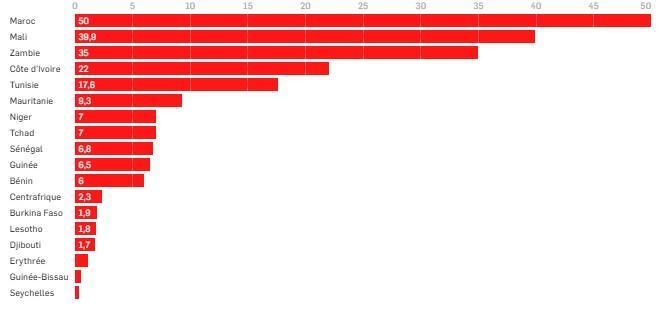

Les financements nécessaires à l’action climatique

Financements requis dans le cadre des engagements climatiques prévus par l’accord de Paris, appelées contributions déterminées au niveau national (CDN).

En milliards de $

L’insoutenable poids de la dette

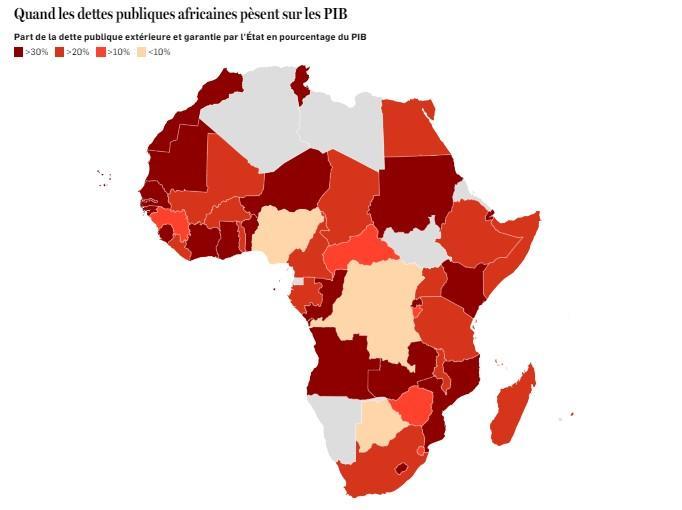

Au total, la dette extérieure de l’Afrique s’élevait à 1 152 milliards de dollars en 2023. Rien qu’en 2024, le continent paiera 163 milliards de dollars au titre du service de la dette contre 61 milliards de dollars en 2010 selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD). Or, pour sortir de l’impasse, chaque pays débiteur fait face à sa propre répartition de créditeurs publics et privés extérieurs: créanciers chinois, détenteurs d’obligations, mais aussi banques multilatérales de développement ou membres du Club de Paris se partagent le gâteau. Certaines dettes pèsent plus lourd que d’autres dans la balance: le Sénégal et la Côte d’Ivoire présentent des dettes publiques extérieures supérieures à 30 % de leur PIB, sans compter leurs dettes intérieures.

Le cas de la Zambie est également parlant à plus d’un titre. Pour compenser les pertes agricoles dues à une sécheresse prolongée, le pays – en défaut de paiement de sa dette extérieure depuis 2020 – a dû importer de la nourriture, donc dépenser des dollars, ce qui a entraîné une dévaluation de sa monnaie. « Résultat ? Le remboursement de la dette est devenu encore plus difficile. Idem pour le financement de nouveaux investissements », résume Rebecca Ray, chercheuse au sein du Boston University Global Development Center. Mais pour sortir du surendettement, Lusaka devait parvenir à la difficile tâche de réunir ses créanciers à la même table pour restructurer sa dette. Avec 44 % de la dette zambienne due à des créanciers chinois, le Comité des créanciers, coprésidé par la Chine et la France, est finalement parvenu à un accord de restructuration de plus de 3,5 milliards de dollars. De quoi respirer avant la prochaine échéance.

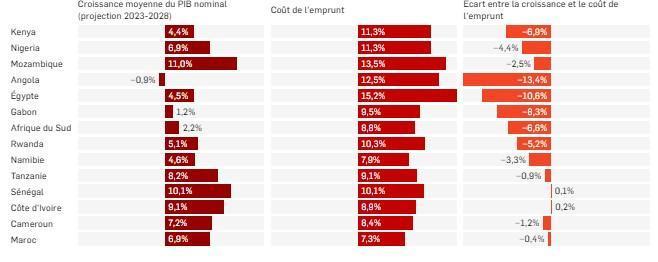

Des pays à risques de surendettement

Si la différence entre la croissance et le coût de l’emprunt est négative, le pays risque un surendettement, ce qui l’empêche de contracter de nouveaux prêts destinés à protéger l’environnement.

L’urgence de s’adapter au changement climatique

Dans le même temps, les événements climatiques extrêmes se font de plus en plus fréquents. Le mois dernier, les Algériens criaient leur soif en manifestation, les barrages du pays brassant plus de sable que d’eau, minés par une sécheresse qui perdure et s’aggrave d’année en année. Des catastrophes qui coûtent cher. Les pertes dues aux sécheresses en Afrique durant les 50 dernières années sont estimées à 70 milliards de dollars.

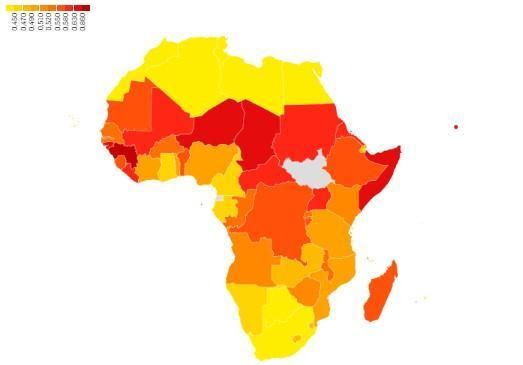

Ces aléas, l’université américaine Notre-Dame les a évalués grâce à un indice de vulnérabilité climatique. Sans surprise, l’Afrique est dans le rouge. Dans son étude sur l’environnement et le profil des dettes souveraines, l’économiste Rebecca Ray dresse quatre composantes principales des besoins et opportunités d’investissements: l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique, la conservation des terres, ainsi que la conservation des milieux marins. Pour l’experte américaine, « l’un des investissements les plus rentables, par exemple, est de protéger les mangroves pour lutter contre l’érosion côtière. »

Face aux aléas, des opportunités d’investissements

Comment sortir du cercle vicieux ?

Alors, que faire pour interrompre ce cycle infernal ? Le type de financement a son importance: deux tiers des financements climatiques émis par les pays développés en 2022 à l’échelle du globe ont été accordés sous forme de prêts, aggravant ainsi le surendettement des pays en développement, note le rapport 2024 de la Fondation Mo Ibrahim. De son côté, le Gabon a tiré son épingle du jeu grâce au mécanisme « dette contre nature ». L’an dernier, le pays a bénéficié d’une restructuration d’environ 3 % de sa dette à des conditions plus favorables et avec une maturité plus longue. En contrepartie, il doit investir 163 millions de dollars dans la préservation de l’océan.

D’autres initiatives voient le jour, y compris du côté des banques multilatérales de développement. En décembre dernier, la BAD annonçait l’adoption de clauses de dette résilience climat (CRDC). En clair: permettre le report du remboursement du principal du prêt, jusqu’à deux ans après des chocs climatiques, notamment des inondations, des sécheresses et des tremblements de terre. Une méthode adoubée – et pratiquée – par les créanciers du Club de Paris: « Il est nécessaire de renforcer les clauses contractuelles des prêts souverains pour y intégrer les risques climatiques. Un exemple serait l’introduction de CRDC dans les prêts souverains des différentes catégories de créanciers, afin d’atténuer l’impact des chocs lorsqu’ils surviennent », défendait l’instance dans son dernier rapport annuel. Restructurer, rééchelonner: la panacée pour sortir du cercle vicieux des dettes africaines ?

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press