Africa-Press – CentrAfricaine. L’annonce était attendue. Cela faisait plusieurs années que les trois lauréats du Nobel de chimie 2025 étaient pressentis pour cette distinction scientifique suprême. Susuma Kitagawa (74 ans), de l’université de Kyoto au Japon, Richard Dobson (88 ans) de l’université de Melbourne en Australie, et Omar Yaghi (60 ans) de l’université à Berkeley aux Etats-Unis, ont été les acteurs clé, en effet, d’une nouvelle famille de matériaux aux propriétés extraordinaires – les « structures organométalliques », plus connue sous l’acronyme anglais MOF (Metal-Organic Framewok).

Plus de 40 publications scientifiques chaque jour

Cette « nouvelle forme d’architecture moléculaire », selon l’expression de l’Académie royale des sciences de Suède, occupait d’ailleurs une place de choix dans le dossier que Sciences et Avenir a consacré cet été aux plus grandes avancées scientifiques du 21e siècle (n°941/942, juillet/août 2025). Christian Serre, chimiste à l’Académie des sciences qui dirige l’Institut des matériaux poreux de Paris, rappelait alors que les MOF suscitent « depuis une vingtaine d’années une très intense activité de recherche, l’une des plus prolifiques en chimie du solide avec actuellement plus de 40 publications scientifiques chaque jour ».

Un terrain de football dans un gramme de matériau

Car ces solides cristallins possèdent des capacités d’absorption inouïes. Dans un gramme de MOF – qui se présentent souvent sous la forme de poudres – la surface intérieure de contact peut correspondre en effet à plusieurs milliers de mètres carrés, soit une superficie équivalente à un terrain de football ! Des propriétés utilisées aujourd’hui dans de nombreuses applications industrielles, qui ne cessent de se développer: par exemple « pour capter l’eau de l’air du désert, capturer le dioxyde de carbone, stocker des gaz toxiques ou catalyser des réactions chimiques », énumère le comité Nobel dans un communiqué.

Des myriades de legos moléculaires

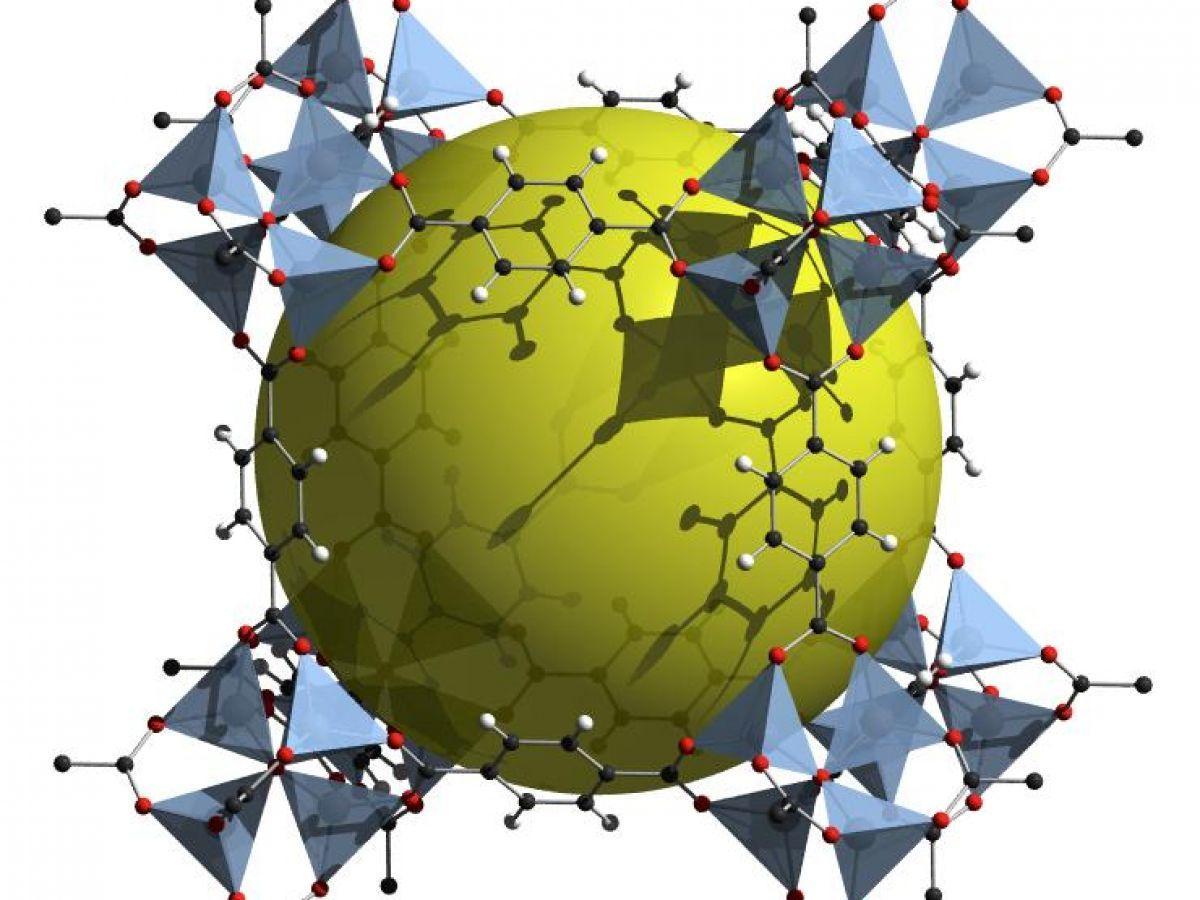

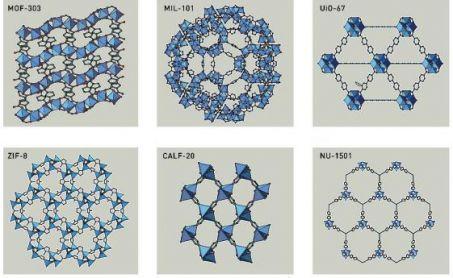

C’est en raison de leurs structures hybrides que ces matériaux « gruyère » trouvent aujourd’hui autant de débouchés. Ils sont composés d’ions métalliques (aluminium, fer, cobalt…) portant des charges électriques positives, et de composés organiques chargés négativement constitués de carbone, d’oxygène ou d’azote. Presque tous les métaux du tableau périodique des éléments peuvent être utilisés, du lithium jusqu’aux terres rares et aux actinides, ainsi qu’une grande variété de molécules organiques.

En jouant sur le nombre et le type d’ions métalliques ainsi que sur la géométrie et les dimensions des entités organiques, les chercheurs ont construit ainsi « des myriades de legos moléculaires où la taille des cavités et les affinités chimiques sont modulées selon les propriétés recherchées », explique Christian Serre. Plus de 130 000 structures de MOF ont été ainsi synthétisées à ce jour !

Structure cristalline poreuse

Si ce domaine de recherche a connu un développement exponentiel à partir du milieu des années 2000, les bases ont été jetées à la fin des années 1980 par Richard Robson. Le chimiste britannique combine alors des ions cuivre avec une molécule organique au nom interminable: le tetracyanotetraphenylméthane – qui possède quatre « bras » dont les extrémités sont attirées par les espèces métalliques. En se combinant, ces substances forment une structure cristalline bien ordonnée qui se répète sur une large échelle, un peu comme le font les atomes de carbone dans le diamant. Contrairement à celui-ci, le cristal assemblé par Richard Robson n’a toutefois rien de compact mais contient un nombre incalculable de cavités.

Des constructions fragiles

Richard Robson comprend immédiatement l’intérêt de cette découverte. Ses constructions moléculaires apparaissent néanmoins très fragiles: elles se détruisent très rapidement, si bien que de nombreux chimistes estiment qu’elles ne pourront jamais être utilisées pour des applications industrielles. Entre 1992 et 2003, Susuma Kitagawa et Omar Yaghi obtiennent toutefois une série de résultats prouvant que ces architectures représentent beaucoup plus qu’une simple curiosité de laboratoire.

Le chercheur japonais effectue les premières percées en 1997. En associant des ions cobalt, nickel ou zinc à de la pyridine, il montre que le cristal obtenu se stabilise en présence d’eau et que ses cavités peuvent absorber ou relarguer du méthane, de l’azote ou de l’oxygène sous forme gazeuse.

Un Français à ne pas oublier

Omar Yaghi travaille alors lui aussi, depuis quelques années, sur ce nouveau type de cages moléculaires qu’il baptise MOF, en se concentrant sur leurs stabilités notamment. Composé de molécules aromatiques et d’oxydes de zinc, le spécimen qu’il met au point en 1999 stupéfait le monde des chimistes: la surface de contact par unité de volume atteint en effet 2200 mètres carrés par centimètre cube ; et ce matériau (dénommé MOF-5) reste stable à 300°C, même à vide.

Au tournant des années 1990, le Français Gérard Férey, alors à l’Institut Lavoisier de Versailles, a beaucoup contribué également à rendre les MOF plus stables, en présence d’un liquide ou d’un gaz. « Il aurait sans doute mérité lui aussi le Nobel de chimie », assure Christian Serre. Mais ce spécialiste des matériaux poreux est décédé en 2017.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press