Africa-Press – CentrAfricaine. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles particulièrement incommodées dans des environnements où le taux d’oxygène est légèrement abaissé (par exemple à 17-18 %), alors que la plupart des gens ne semblent rien remarquer? », nous demande Michel L., fidèle lecteur de Sciences et Avenir, dans un courrier.

L’air que nous respirons contient environ 21 % d’oxygène au niveau de la mer. Mais cette proportion peut baisser dans bien des situations: locaux mal ventilés où l’air se charge en dioxyde de carbone (CO2), cabines d’avion pressurisées à l’équivalent de 2000 mètres d’altitude (soit 15 à 17 % d’oxygène), zones enfumées ou très encombrées. Ces variations, souvent discrètes, passent inaperçues pour la majorité d’entre nous: notre organisme compense par une accélération de la respiration et du rythme cardiaque.

L’hypoxie légère, un stress réel pour le corps

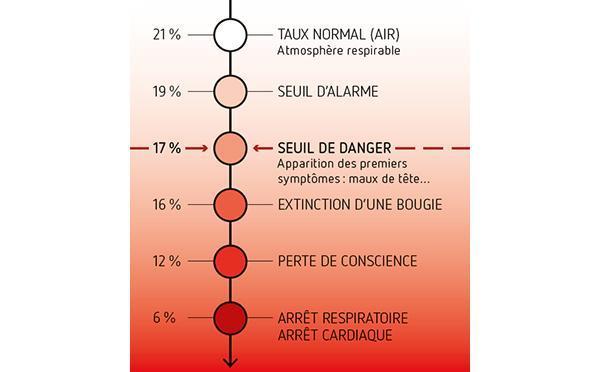

Lorsque la teneur en oxygène de l’air descend en dessous de 19,5 % – seuil défini par l’OSHA (agence américaine de sécurité au travail) – on parle d’ »atmosphère appauvrie en oxygène ». Les symptômes varient: essoufflement, sensation de chaleur, maux de tête, vertiges, troubles de la concentration. À 17-18 %, ces signes restent modérés mais bien réels: le sang s’oxygène moins bien, ce qui pousse le cœur à pomper plus fort pour livrer le précieux gaz aux organes. Certaines personnes détectent ces variations plus vite que d’autres, soit parce qu’elles sont physiologiquement plus sensibles, soit parce qu’elles ont appris à reconnaître les signaux faibles (accélération respiratoire, impression d’oppression).

L’expérience professionnelle joue ici un rôle clé. Par exemple, un technicien formé à l’utilisation d’oxymètres sait associer ses sensations corporelles à des chiffres précis: « bip » de l’alarme à 16 %, gêne respiratoire à 17 %. Ce conditionnement affûte la perception. C’est un phénomène bien documenté: les sportifs de haut niveau, par exemple, deviennent plus conscients de leur rythme cardiaque ou de leur ventilation que le grand public. L’hypersensibilité n’a donc rien de « psychologique »: elle relève d’une vigilance corporelle accrue.

La chaleur et l’humidité, facteurs aggravants

Sans compter que la chaleur accentue le problème: la transpiration devient moins efficace quand l’air est humide, le corps surchauffe, la respiration s’accélère. Cette hyperventilation fait baisser le CO2 sanguin, modifiant la chimie du sang et amplifiant la sensation de malaise. En été, un local à 25°C mal ventilé peut devenir rapidement insupportable, non seulement par l’inconfort thermique mais aussi par le déficit relatif d’oxygène.

Pourquoi tout le monde ne ressent pas l’hypoxie?

La tolérance à l’hypoxie varie d’un individu à l’autre: âge, état de santé (cardio-respiratoire, anémie), condition physique ou même génétique peuvent influencer la sensibilité. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), des études ont montré que certaines personnes ne perçoivent les effets qu’à partir de 15 % d’oxygène, d’autres dès 19 %. Cela explique qu’une partie du public reste indifférente alors que d’autres se sentent oppressés et doivent sortir prendre l’air.

Cette sensibilité n’est pas à minimiser: des atmosphères trop pauvres en oxygène peuvent devenir dangereuses. L’INRS rappelle qu’en dessous de 17 %, la vigilance baisse, les temps de réaction se rallongent, ce qui peut poser problème dans un environnement professionnel. Une bonne ventilation et un suivi de la qualité de l’air (capteurs de CO2, oxymètres) sont donc essentiels, surtout dans les espaces clos recevant du public.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press