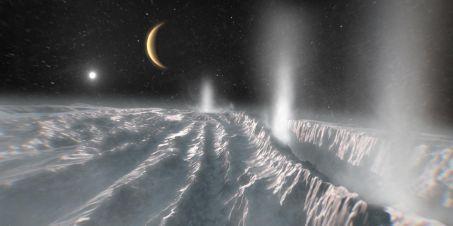

Africa-Press – CentrAfricaine. En 2005, la sonde américaine Cassini observait pour la première fois Encelade, le sixième plus grand satellite de Saturne et qui ressemble à un vaste désert glacé. Cassini en a notamment mesuré la concentration de molécules en parcourant les « plumes » émises à la surface, ces dernières rappelant la forme d’une plume d’oiseau. De tels panaches de vapeur d’eau et de glace laissent présager l’existence d’un vaste océan souterrain.

Les instruments de la sonde ont permis de détecter des traces de sel et de nombreuses molécules organiques comme le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ammoniac (NH3), ce qui a soulevé des spéculations sur des signes de vie dans l’océan caché. De plus, ces composés organiques sont étroitement liés à l’apparition de la vie (molécules prébiotiques) sur Terre, ce qui renforce l’argument astrobiologique (qui consiste à trouver des traces de vie extraterrestre).

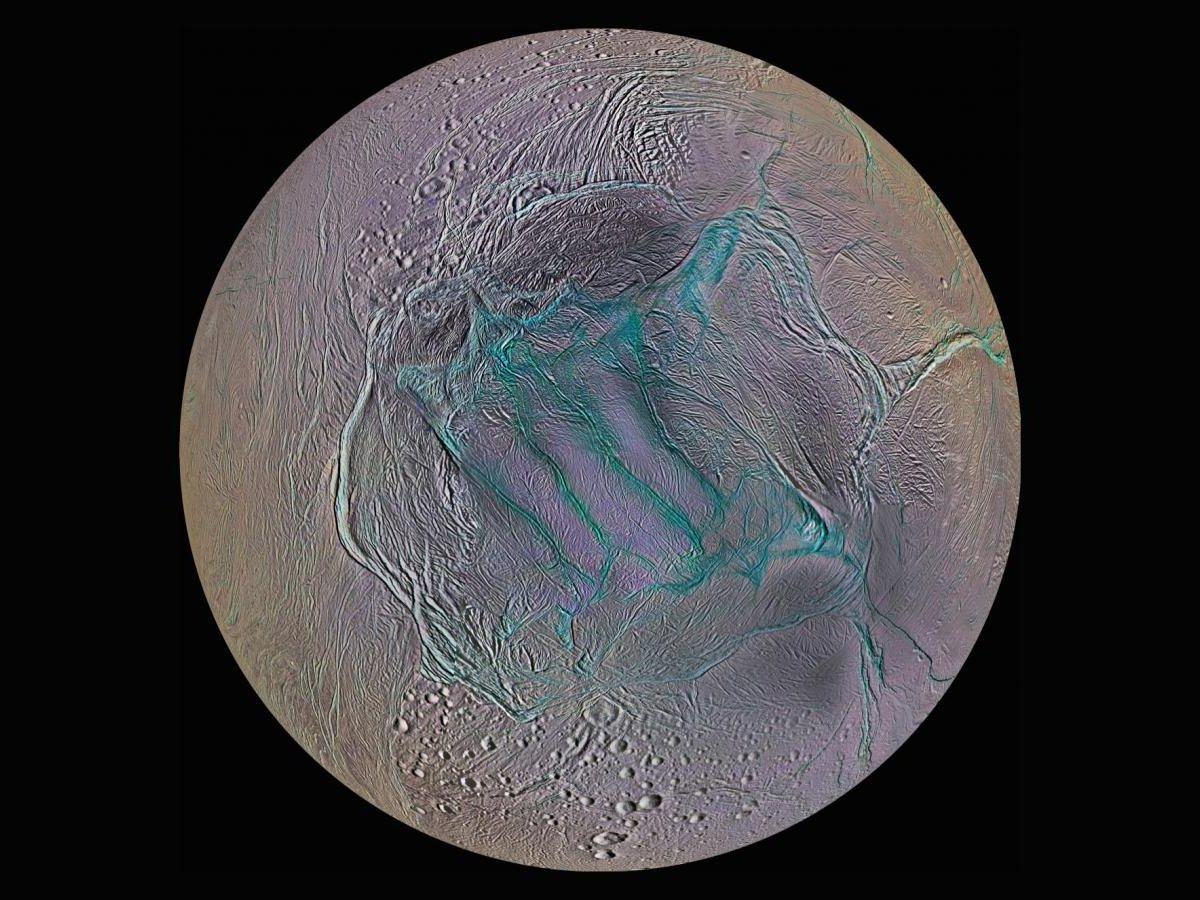

Jusqu’à la publication prochaine de l’étude de Grace Richards, chercheuse britannique à l’INAF (Instituto Nazionale di Astrofisica) de Rome, dans la revue Planetary and Space Science et présentée le 9 septembre 2025 lors du Congrès bilatéral entre Science Europlanet et la Société Astronomique Américaine (se tenant du 7 au 12 septembre 2025 à Helsinki en Finlande), il était admis que l’existence de tels geysers soit due aux forces de marées exercées sur Saturne. Celle-ci étant la deuxième planète la plus massive du Système solaire, elle exerce une importante force de gravitation sur son satellite. De plus, son double mouvement de rotation propre (sur soi) et d’orbite (autour de ses lunes) dissipe de l’énergie thermique sur les satellites naturels voisins, ce qui a pour effet de chauffer l’intérieur d’Encelade et de générer le phénomène de sublimation (passage de la phase solide à la phase gazeuse), produisant ainsi les jets gazeux à sa surface. L’ensemble de ces geysers forme un réseau de fissures qui fait penser à des « rayures de tigre » dans la région du pôle Sud.

Grâce à une série d’expériences menées au sein d’Atomki, l’Institut de Recherche Nucléaire de l’Académie des Sciences de Hongrie (HUN-REN) situé à Debrecen, Grace Richards a mis en évidence une origine radiative des « plumes », c’est-à-dire que les jets enceladiens sont causés par des radiations emprisonnées dans la magnétosphère de Saturne (sorte de bouclier magnétique), qui, par effet de déviation due à l’intensité gravitationnelle, dirige ces radiations vers la croûte glacée d’Encelade.

Une « pluie » d’ions, d’atomes et molécules sur de la glace

Le but de ces expériences était de simuler les conditions radiatives autour d’Encelade. Ceci est typiquement réalisé à travers des bombardements d’ions, d’atomes et molécules extirpés de leurs électrons sur des éléments chimiques refroidis à -200 °C – analogues des glaces du satellite saturnien et composés d’eau, dioxyde de carbone, méthane et ammoniac – à l’intérieur d’une chambre ultravide, conçue pour étudier les effets d’ions irradiés sur des éléments glacés similaires à ceux d’Encelade.

De telles interactions produisent alors de nouveaux composés, incluant le monoxyde de carbone (CO), l’ion cyanate (OCN-) et l’ion ammonium (NH4+). Par ailleurs, les ions collisionneurs génèrent les précurseurs moléculaires des acides aminés, ces derniers s’avérant indispensable à la création des protéines et faisant resurgir la question de la présence de signes de vie dans l’océan dissimulé d’Encelade.

Une remise en cause du mécanisme de formation des plumes

Les résultats de Grace Richards et son équipe laissent cependant à penser que les jets d’eau seraient engendrés par des radiations de tout type (rayons cosmiques, solaire, protons ou neutrinos) encapsulées dans la magnétosphère de Saturne, ce qui fissure le sol glacé d’Encelade, produit de nouvelles molécules et pourrait même réévaluer l’habitabilité de l’océan emprisonné, comme l’explique la scientifique dans un communiqué de presse: « Les molécules considérées comme prébiotiques pourraient plausiblement se former in situ par le processus de radiation plutôt que de provenir de l’océan souterrain. Bien que cela n’exclue pas la possibilité que l’océan d’Encelade puisse être habitable, il faut cependant se montrer prudent quant à cette affirmation si l’on prend en compte la composition des jets. »

Le défi principal reste alors de différencier les molécules émises depuis l’océan de celles induites par interaction avec les radiations, ce qui fera l’objet d’une mission spatiale dédiée à Encelade à l’horizon 2050, comme le prévoit l’Agence spatiale européenne (ESA) avec son programme Voyage 2050

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press