Africa-Press – Congo Brazzaville. Si le Sommet de Paris a permis de constater la nécessité d’une meilleure représentation des pays du Sud au sein des institutions de Bretton Woods, l’heure est venue, selon les intéressés, d’accélérer le mouvement à l’occasion des assemblées annuelles des deux institutions au Maroc.

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva et Ajay Banga, président de la Banque mondiale, participent à une conférence de presse lors des réunions annuelles du FMI et de la BM, à Marrakech, le 12 octobre 2023.

Une myriade de policiers s’affairent, une équipe d’accueil s’active fébrilement, tandis que le va-et-vient du gotha de la finance internationale génère une effervescence palpable. À Marrakech, les assemblées annuelles tant anticipées du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont démarré en trombe dans une cité qui, il y a quelques jours encore, était pétrifiée de stupeur suite à un tremblement de terre dont l’épicentre n’est qu’à quelques kilomètres de là.

L’ambition première de cette réunion est claire : parvenir à (enfin) faire entendre la voix des pays du « Nouveau Sud ». Cette réflexion, entamée lors des précédentes réunions de printemps et évoquée au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial trouve ici un écho particulier. Les institutions de Bretton Woods sont effectivement attendues au tournant sur la mise en place de mesures concrètes. Mais qu’en sera-t-il vraiment ?

« Afrique 3 »

Au cœur de ces appels au changement, l’Afrique s’affirme comme une priorité. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, le proclamait déjà le 5 octobre à Abidjan : « un XXIe siècle prospère nécessite une Afrique prospère ». Auprès de Jeune Afrique, Gita Gopinath, DG adjointe du FMI, ne dévie pas : « le continent mérite indéniablement une voix plus forte au FMI. Un troisième siège pour l’Afrique subsaharienne au conseil des gouverneurs est donc en gestation, et nous aspirons à sa concrétisation d’ici la fin d’année. » Pour rappel, les pays membres sont représentés par des gouverneurs et des administrateurs exécutifs répartis en groupes distincts. À ce jour, le continent est représenté par le groupe « Afrique 1 » – souvent dirigé par un administrateur exécutif d’un pays francophone-, et le groupe « Afrique 2 », dirigé par un leader anglophone. Un troisième groupe permettrait au continent de disposer de trois représentants sur un total de 24.

Cette mesure est avant tout symbolique, considère néanmoins Karim El Aynaoui, président exécutif du Policy Center for The New South (PCNS). Selon le dirigeant, interrogé par Jeune Afrique, pour qu’un réel avancement se produise, il faudrait intervenir à deux échelles en agissant aussi bien au niveau de la portée des missions de ces institutions que de leur envergure.

Question de taille

« En Afrique, nous constatons un déficit de projets répondant aux normes en matière de rendement, de transparence et d’information financière. Ainsi, la Banque mondiale devrait faire plus d’efforts pour mieux évaluer les besoins sur place, déployer plus de projets, et à plus grande échelle », suggère-t-il. Sur ce point, l’institution a notamment décidé de former une équipe d’experts directement dédiés aux pays du Sud.

L’envergure des projets dépend quant à elle des capacités de financement des deux organismes, qui devraient progresser à moyen terme. Un point largement discuté en avril, au moment où l’augmentation du ratio d’endettement de la BM a été ajustée, passant de 20 % à 19 %. Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, ambitionne en plus de cela de mobiliser 50 milliards de dollars supplémentaires avec l’aide des économies développées. Grâce à l’effet de levier, ce montant pourrait atteindre entre 100 et 125 milliards de dollars sur une décennie. Cependant, si des nations comme le Japon, l’Allemagne et les États-Unis soutiennent cette initiative, d’autres s’y opposent. Du coté du FMI, comme l’explique Gita Gopinath, « une redéfinition des quotas des pays, déterminant leur accès aux financements et basée sur leur participation au capital », est à l’étude.

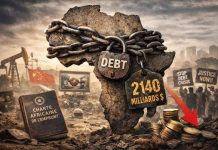

D’un point de vue extérieur, il peut sembler stratégiquement avantageux pour les deux institutions basées à Washington de renforcer leur capacité de prêt. Car, comme l’indique le patron du Policy Center, « nous sommes actuellement témoins d’une compétition mondiale entre la Chine et les États-Unis, et tous les deux tentent de séduire les pays du Sud ». En parallèle, les BRICS et leur New Development Bank affichent une volonté farouche d’accroître leur puissance économique.

« Plurilatéralisme » en puissance

Pour l’expert marocain, la montée en puissance de nouveaux acteurs économiques offre la flexibilité de collaborer avec de multiples partenaires, contrairement à l’époque où le choix était binaire – alignement à l’Est ou à l’Ouest. « Le concept de « minilatéralisme » ou « plurilatéralisme » illustre bien cette tendance : les pays forment désormais des alliances souvent inattendues et parfois même des alliances de circonstance, transcendant les blocs traditionnels », explique-t-il. Et d’ajouter, « grâce à cela, les pays du Sud ont dorénavant davantage d’espace pour agir. Au regard des besoins financiers de l’Afrique, qui surpassent de quinze à vingt fois les fonds actuellement alloués, de telles possibilités sont plus que bienvenues. » Une multiplication des opportunités qui s’accompagne toutefois d’un accroissement des risques et de conflits d’intérêts, nuance-t-il.

Unanimité

Dans les discours officiels prononcés à Marrakech depuis le 9 octobre, le constat formulé à Paris demeure en tout cas unanime. « Avec l’ascension des pays du Sud, la gouvernance des institutions façonnées par les réalités géopolitiques de l’après Seconde guerre mondiale est remise en question. Une nouvelle structure internationale, plus inclusive, doit se profiler face à l’émergence d’un Sud politique et économique souhaitant affirmer son influence. Pour demeurer pertinentes, les institutions de Bretton Woods doivent impérativement prendre en compte ces tendances » a souligné Karim El Aynaoui. Et d’ajouter : « le FMI et la Banque mondiale ne sont pas obsolètes, bien au contraire ! Ils n’ont jamais été aussi pertinents face aux besoins accrus, mais doivent être à la hauteur du défis ». Ajay Banga, nouveau président de la Banque mondiale, reconnaît lui-même que « quelque chose de dysfonctionnel » empêche ces institutions d’être suffisamment efficaces.

Accélérer les transformations

En coulisse, le diagnostic est le même mais les appels à accélérer le mouvement se font sentir. « À la question : faut-il réformer le FMI et la Banque mondiale, ma réponse est évidente, c’est oui », indique à Jeune Afrique Manuel António Tiago Dias, le nouveau gouverneur de la Banque centrale d’Angola. Interrogé quelques jours avant l’ouverture des assemblées, Jihad Azour, directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie Centrale du FMI, considère pour sa part que la transformation est d’ores et déjà lancée. « Nos institutions évoluent à l’aune d’un monde en mutation », souligne-t-il.

De fait, certaines mesures traduisent une évolution progressive du travail quotidien des deux institutions multilatérales. À titre d’exemple, le fonds fiduciaire dédié à la résilience et à la durabilité (RST) a été mis en service en 2022 pour assister les pays à faibles revenus dans la résolution des défis structurels à long terme, notamment ceux liés aux risques macroéconomiques tels que le changement climatique et les pandémies. Autre exemple : l’allocation récente de 1,3 milliards de dollars en faveur du Maroc au travers de la Facilité pour la résilience et la durabilité. Ce mécanisme de prêt – inédit pour le FMI – vise à préparer les pays aux chocs naturels tout en favorisant le financement du développement durable.

« Nos transformations ont été tantôt fulgurantes, tantôt mesurées. Mais l’évolution est constante », reconnaît Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique et Moyen-Orient. Ce dernier, qui aime rappeler combien la Banque mondiale d’aujourd’hui diffère de celle qu’il a connue à son arrivée en 1996, admet néanmoins qu’il faut accélérer la cadence.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Brazzaville, suivez Africa-Press