Africa-Press – Congo Brazzaville. Le 13 août, le premier d’une nouvelle série de satellites Metop a été mis en orbite polaire depuis Kourou, en Guyane. Ce satellite, important pour les prévisions météorologiques et l’étude du climat dans les vingt prochaines années à venir, embarque notamment un interféromètre atmosphérique de sondage dans l’infrarouge de nouvelle génération (Iasi-NG). La précédente génération de satellites Metop, lancée entre 2006 et 2018, embarquait son prédécesseur, Iasi, qui depuis près de deux décennies a mesuré température, humidité et plus de 25 composants atmosphériques. Retour sur cette aventure scientifique avec Cathy Clerbaux, physicienne de l’atmosphère au Laboratoire atmosphères et observations spatiales (Latmos).

Cathy Clerbaux. Crédit: Latmos

S. et A.: Qu’est-ce que les instruments Iasi-NG et Iasi?

Cathy Clerbaux : L’instrument Iasi-NG est le successeur de Iasi, mais il fera mieux et plus, autrement dit il verra plus de choses et il les verra mieux. Iasi est une mission qui vole depuis 18 ans et qui permet d’améliorer les prévisions de météo et de suivre des gaz sur le long terme, soit tous les paramètres importants pour le climat. Au Latmos, nous sommes une équipe de 15 chercheurs à travailler sur le suivi des gaz générant des pollutions. Pour le monoxyde de carbone, par exemple, on va suivre les fumées des incendies qui dévastent actuellement le Canada, des fumées qui vont traverser l’océan et atteindre l’Europe. Cela permet d’alerter lorsque de tels épisodes de pollution arrivent au-dessus de la France. L’avantage de Iasi et Iasi-NG est de fournir des données quasiment en temps réel: au plus tard 2 h à 2 h 30 après le passage du satellite, nous pouvons savoir quel gaz est au-dessus de nos têtes.

Autre exemple: lors d’éruptions volcaniques, il y a souvent des émissions de dioxyde de soufre (SO2). Mais ce gaz peut émaner du volcan avant l’éruption, ce qui permet d’alerter les populations pour qu’elles évacuent la zone. Et cela permet aussi de suivre le panache de cendres qui voyage en même temps que le SO2, afin d’éviter que les avions traversent ces panaches, comme cela avait été le cas lors de l’éruption du volcan Eyjafjöll en 2010 en Islande [qui avait entraîné l’annulation de plus de 100 000 vols en huit jours, NDLR].

Est-ce que des alertes ont déjà servi à évacuer les populations?

Oui, notamment lors de l’éruption du Merapi en 2010 en Indonésie. Nous avons reçu ensuite des messages indiquant que c’était sur la base de nos alertes qu’un village entier – soit 10 000 personnes – avait été évacué, à l’exception notable d’une sorte de sorcier du village qui a préféré rester et est mort enseveli sous les cendres [Il s’agissait de Mbah Maridjan, connu comme le gardien spirituel du mont Merapi, NDLR]. L’un des avantages de Iasi ou Iasi-NG est de voir dans l’infrarouge, donc de jour comme de nuit, alors que d’autres instruments qui observent le rayonnement ultraviolet ou visible ne sont opérants que la journée.

Avez-vous connu des surprises avec les instruments déjà en vol?

Le plus inattendu, c’est la mesure de l’ammoniac. Ce gaz est lié à l’usage intensif de fertilisants ou l’élevage intensif de bétail, l’urine du bétail évacuant les fertilisant ingérés via leur nourriture. Or l’ammoniac se dégrade en particules de sulfate d’ammonium qui sont poussées par le vent et sont à l’origine d’épisodes de pollution importants, par exemple à Paris au printemps, lorsqu’il y a des épandages d’engrais dans les champs autour de la capitale. Cela s’additionne à la pollution liée aux voitures, etc. Souvent ces pics de pollution sont mal prévus, parce qu’il n’y a pas encore de cartes d’ammoniac dans les modèles. Donc il est important qu’on puisse le surveiller depuis l’espace parce que contrairement à d’autres types de polluants qui sont récurrents au-dessus d’un type d’industrie, l’épandage, on ne sait pas où et quand il est fait.

Ainsi, au début du premier confinement, le 18 ou 19 mars 2020, il y a eu un pic de pollution à Paris. Personne ne comprenait ce qui se passait alors qu’il n’y avait littéralement plus de voiture. À cette époque, il faisait un temps magnifique, ce qui a donné lieu à un épandage d’engrais massif dans les champs. La première semaine, on a travaillé d’arrache-pied là-dessus parce que c’était une expérience grandeur nature de ce qui se passe si on enlève la pollution automobile à Paris. Et bien s’il y a de l’épandage d’engrais, il y a toujours des pics de pollution. Jamais on n’aurait imaginé pouvoir mesurer l’ammoniac depuis l’espace, et aujourd’hui on le cartographie tous les jours. C’est incroyable.

Comment cela a-t-il commencé?

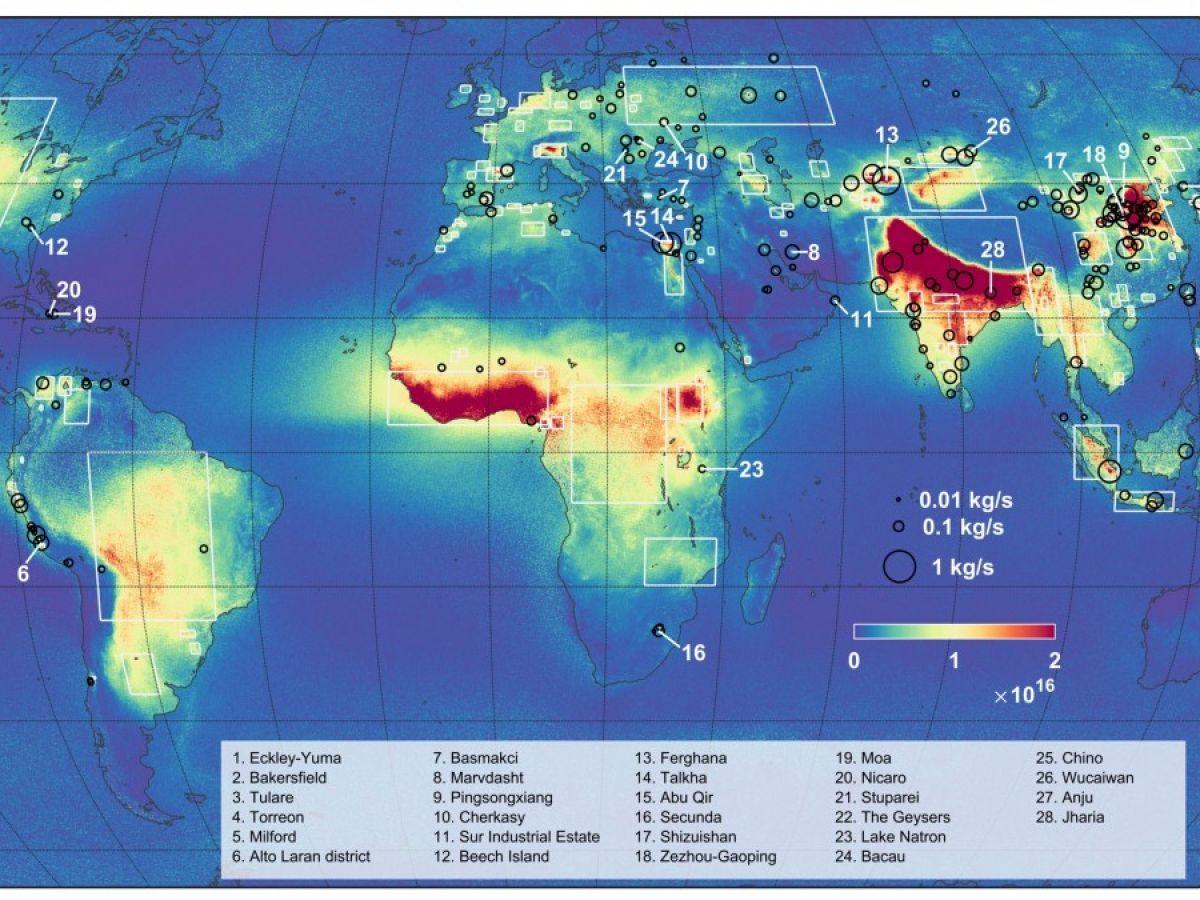

Les mesures spatiales que l’on reçoit, c’est un signal électronique dans lequel on identifie plein de gaz bien connus, tels le CO2, le méthane, le monoxyde de carbone, etc. Et à un moment, on a été confrontés à un signal qu’on ne connaissait pas et qu’on a fini par associer à l’ammoniac. Les molécules d’ammoniac sont très difficiles à mesurer au sol, car elles collent aux instruments. Et comme elles ne restent pas longtemps dans l’atmosphère, on n’avait pas prévu sa détection depuis l’espace. Mais notre chance, c’est que son signal apparaît à un endroit où il n’y a rien d’autre. C’est vraiment un tout petit signal, mais il est parfaitement visible. Cette détection de l’ammoniac depuis l’espace nous a valu une publication dans Nature. Nous avons réalisé une carte des émissions à l’échelle mondiale à partir d’une moyenne de 10 ans d’observations spatiales avec Iasi. Cela fait apparaître les points chauds du globe où il y a de l’ammoniac et on a pu les relier ici à une industrie de fertilisants, là un élevage intensif de vaches, etc.

Cela va-t-il permettre d’agir sur cette pollution?

Mieux comprendre quelque chose amène à mieux le contrôler. En documentant les émissions d’ammoniac, on met en lumière ces pollutions et la nécessité d’empêcher les épandages massifs. Il y a des manières de répandre les fertilisants dans les champs qui dégagent plus ou moins d’ammoniac. Au Pays-Bas, par exemple, où il y a beaucoup de cultures de fleurs, les épandages sont soumis à des normes très restrictives. Cela arrive en Belgique et cela va arriver en France un jour. Les agriculteurs vont devoir trouver des moyens pour que les fertilisants dégagent moins d’ammoniac dans l’atmosphère.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Brazzaville, suivez Africa-Press