Africa-Press – Côte d’Ivoire. Des analyses réalisées dans le cadre du programme de pharmacologie antique (YAPP) de l’université de Yale, aux États-Unis, viennent de révéler la présence d’opium dans un alabastre égyptien. Ce type de vase allongé en albâtre est extrêmement rare dans les archives archéologiques, et semble relié aux élites royales, essentiellement mésopotamiennes et achéménides en connexion avec l’Égypte. Cette découverte constitue seulement la deuxième occurrence de traces d’opium en contexte égyptien, mais l’association entre contenu et contenant (drogue et récipient en albâtre) laisse présumer un usage plus important des opiacés dans la pharmacopée de l’Ancienne Égypte. D’où ce questionnement: les alabastres mis au jour dans la tombe de Toutankhamon n’auraient-ils pas eu la même destination?

La tombe de Toutankhamon contenait-elle des vases remplis d’opium?

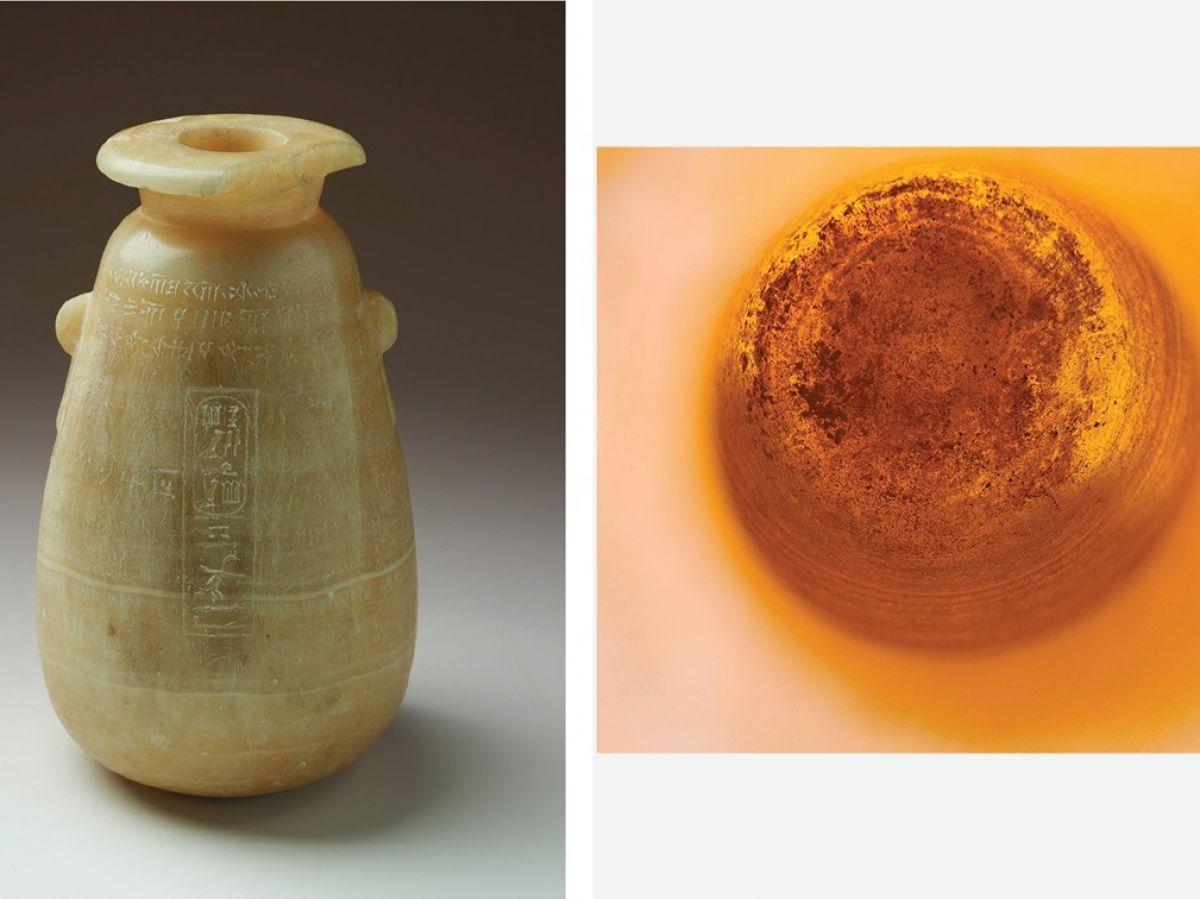

Depuis vingt ans, le programme de pharmacologie antique de l’université de Yale, autrefois dénommé ARCHEM et entre-temps devenu YAPP, met au point des techniques non destructives d’extraction de résidus organiques afin de connaître le contenu de récipients anciens. Le dernier projet en date s’est concentré sur un vase conservé dans la collection babylonienne du musée Peabody de Yale. Il porte des inscriptions en quatre langues anciennes (akkadien, élamite, persan et égyptien) le dédiant au roi perse Xerxès Ier, mort en 465 avant notre ère. On peut également y lire en démotique (la langue du peuple en ancienne Égypte) sa capacité de « 12 unités kpd », soit environ 1200 millilitres. Le vase haut de 22 centimètres a été taillé dans de l’albâtre, une forme de calcite (ou carbonate de calcium).

Il existe moins d’une dizaine de spécimens intacts et gravés d’alabastres dans les collections du monde entier, et ils n’ont été trouvés que dans des contextes élitaires. On suppose « qu’ils constituaient des éléments précieux des cadeaux périodiques, voire annuels, offerts par l’Égypte aux palais de Mésopotamie et qu’ils étaient ensuite distribués à tour de rôle aux élites estimées de l’Empire achéménide, qui les appréciaient suffisamment pour les emporter dans leur tombe », rapportent les auteurs dans le Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies. Il est donc hautement probable qu’ils aient été réalisés en Égypte, mais que contenaient-ils exactement pour être considérés comme aussi précieux? Selon l’hypothèse la plus courante, on y conservait des cosmétiques ou des parfums, mais certains chercheurs sont allés jusqu’à imaginer qu’ils aient pu servir de « boîte à lettres » pour transmettre des messages privés entre le roi et ses fonctionnaires.

Les propriétés des résidus antiques ne sont pas semblables à leurs équivalents modernes

L’identification du contenu de l’alabastre repose sur une technique d’extraction développée au sein du laboratoire de pharmacologie de l’université de Yale, et sur des comparaisons avec d’autres prélèvements, grâce à la constitution progressive d’une bibliothèque de milliers d’échantillons anciens. Car les propriétés des résidus antiques ne sont pas tout à fait semblables à leurs équivalents modernes: « Les composés organiques anciens posent un défi de taille dans la mesure où, même dans des conditions idéales, ils sont susceptibles de se volatiliser, de se dégrader et de se décomposer au fil du temps », explicitent les chercheurs. Ils sont également plus susceptibles d’être contaminés, ce qui a pour effet d’altérer la signature chimique du contenu.

L’albâtre a des propriétés lipophiles

Les chercheurs ont ainsi prélevé les résidus organiques restés collés à la surface interne de l’alabastre en y versant à plusieurs reprises de l’éthanol chauffé ; après chaque instillation, le solvant est remué pendant une minute, avant d’être filtré. Ce procédé non destructif s’est révélé particulièrement efficace dès la première extraction et ce, sans doute en raison des propriétés lipophiles de l’albâtre: « Les minéraux présents dans les céramiques argileuses comme les calcites sont connus pour être des réservoirs lipophiles de résidus organiques qui adsorbent préférentiellement certains résidus organiques gras, expliquent les chercheurs. Ces résidus peuvent à leur tour être dissous à partir de ces inclusions minérales par l’introduction de solvants chauffés dans la matrice céramique de la poterie. »

Cinq biomarqueurs de l’opium

Des analyses par chromatographie (chromatographie liquide (LC-MS) et chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)) des résidus extraits par rinçage de l’alabastre démontrent la présence de plusieurs biomarqueurs de l’opium (Papaver somniferum L.): la noscapine, l’hydrocotarnine, la morphine, la thébaïne et la papavérine. C’est seulement la deuxième fois que l’on trouve de l’opium en contexte égyptien, les chercheurs rappelant que la première occurrence n’a été que récemment établie, dans des récipients que l’on suspectait depuis une vingtaine d’années d’en contenir. Il s’agit de petites cruches chypriotes découvertes dans une tombe datant du Nouvel Empire, à Sedment, dont la forme caractéristique rappelle celle de la capsule du pavot à opium. On présumait donc que le contenant indiquait en lui-même le contenu, ce qui n’a pu être prouvé qu’en 2018, grâce à la présence de trois biomarqueurs de l’opium dans ces cruches qui étaient d’ailleurs accompagnées de deux petits récipients en calcite.

La consommation d’opiacés était sans doute répandue dans l’Égypte ancienne

Les deux contextes de découverte sont radicalement différents et chronologiquement très éloignés: la tombe de Sedment est une sépulture modeste datant de la XVIIIe dynastie (de 1550 à 1292 avant notre ère), l’alabastre de la collection de Yale correspond à la XXVIIe dynastie, c’est-à-dire à la première dynastie achéménide (de 526 à 404 avant notre ère) et porte la dédicace d’un grand roi. Pourtant, les chercheurs interprètent ces deux occurrences comme deux faces d’un même phénomène: « Nous devons désormais envisager la possibilité d’une consommation d’opiacés beaucoup plus complexe et répandue dans l’Antiquité », écrivent-ils. Pensant tout particulièrement aux récipients en albâtre les plus célèbres qui soient: ceux qui se trouvaient dans la tombe KV62, autrement dit celle de Toutankhamon !

Le contenu des alabastres de Toutankhamon a été méticuleusement pillé

Lors de son ouverture en 1922, l’archéologue britannique Howard Carter y a découvert un ensemble de magnifiques récipients en albâtre: « Ces spécimens imposants, élaborés et parfaitement conservés provenant de la tombe de Tountankhamon étaient apparemment remplis de la même matière organique collante et brun foncé » que l’alabastre de Yale spéculent les chercheurs. Ce contenu avait été analysé en 1933 par le chimiste Alfred Lucas, qui n’avait pas réussi à l’identifier. Excluant cependant qu’il s’agisse d’onguents ou de parfums, il avait fini par le classer comme « incertain ».

Il en émanait pourtant une odeur distincte, selon le compte rendu de Carter, qui avait également noté que la tombe avait été victime de deux pillages. Le premier n’avait visé que des artefacts métalliques, mais lors du second, les voleurs avaient méticuleusement prélevé le contenu de ces récipients d’albâtre: « la deuxième cohorte de pillards avait méthodiquement transféré le précieux contenu organique dans des sacs, racontent les chercheurs, comme en témoignent les traces de doigts à l’intérieur des récipients en calcite, laissées par les efforts déployés pour en racler le contenu à la main jusqu’à la dernière miette et certains des sacs en cuir ayant été abandonnés dans le passage ».

De futures analyses devront confirmer la nature du contenu des alabastres de Toutankhamon

Pour les chercheurs de Yale, il est assez évident que ces alabastres pillés dans la tombe de Toutankhamon devaient à l’origine contenir de l’opium, étant donné que le résidu resté collé à la surface, « brun foncé et à l’odeur distincte, correspond aux caractéristiques du latex d’opium séché ». Ils en tirent plusieurs conclusions.

La première, c’est qu’il va falloir étudier le contenu organique des quelques exemplaires qui n’ont pas été pillés.

La deuxième, c’est qu’il est étonnant que personne n’ait jamais envisagé que ces récipients puissent contenir de l’opium, même s’ils reconnaissent que la drogue relevait à l’époque du tabou, et que la technologie alors disponible ne permettait probablement pas de l’affirmer avec certitude.

Les chercheurs estiment enfin que la présence d’opium dans les récipients d’albâtre et l’association entre drogue et contenant pourrait indiquer un usage des opiacés beaucoup plus répandu qu’on a pu le croire jusqu’à présent. Ils envisagent même qu’il puisse s’agir d’ »une tradition de longue date en Égypte ancienne, que nous commençons seulement à comprendre ». Car le fait qu’il puisse être détecté dans des contextes aussi différents indique que sa consommation n’était pas sporadique, mais qu’elle faisait partie de la vie quotidienne. Et si des pilleurs de tombes ont risqué les pires châtiments pour aller recueillir le contenu des alabastres et profaner le tombeau de leur pharaon, c’est que leur valeur était particulièrement élevée.

Beauté et fonction se confondent dans l’alabastre

Ultime remarque: notre point de vue contemporain accorde de la valeur à ce type de vase pour son esthétique, sa facture parfaite, la beauté translucide de l’albâtre, mais il faut également envisager l’objet dans son contexte d’origine. Pour les anciens Égyptiens, ce qui importait le plus, c’était sans doute son contenu, et le choix du matériau relevait certainement plus de ses qualités fonctionnelles que de son apparence !

À présent que les réticences à révéler l’usage de drogues dans l’Antiquité sont définitivement levées, on espère que de nouvelles analyses viendront étayer ces théories et révéler le contenu des alabastres offerts à Toutankhamon pour son ultime voyage.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press