Maÿlis Dudouet

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Un car renversé sur le bas-côté et des services de secours qui s’affairent pour sortir, un à un, les corps des victimes. Plus de 20 personnes ont été tuées en Côte d’Ivoire, dimanche 10 novembre, dans un accident impliquant un car de transports de passagers, un minivan et une moto, survenu sur l’axe reliant Soubré à Gagnoa (centre du pays). Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du drame, et a tenu à réaffirmer « l’engagement et la détermination du gouvernement à lutter contre toutes formes d’incivisme routier », appelant au passage les usagers de la route « à plus de vigilance ».

Un accident quasi similaire a endeuillé le Sénégal, le 9 septembre dernier: 16 personnes avaient ce jour-là été tuées dans la collision entre un bus et un poids lourd, dans le département de Bambey (ouest). « Les accidents de la route ne sont pas une fatalité », tonnait, fin octobre, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, lors d’une rencontre sur le sujet organisée par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Mais si le chef de l’État a insisté sur le fait que ces drames sont « le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires », et annoncé son intention de lancer un « plan d’urgence de prévention et de sécurité routière », il n’en a pas moins pointé un autre responsable: l’état des routes.

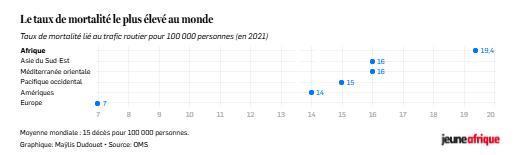

Car c’est un fait: les routes africaines sont bien plus meurtrières que celles des autres continents. En 2021, le taux de mortalité lié à la circulation à l’échelle du globe s’élevait à 15 morts pour une population de 100 000 personnes, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En Afrique, ce chiffre s’élève à 19,4 pour 100 000. Un triste record.

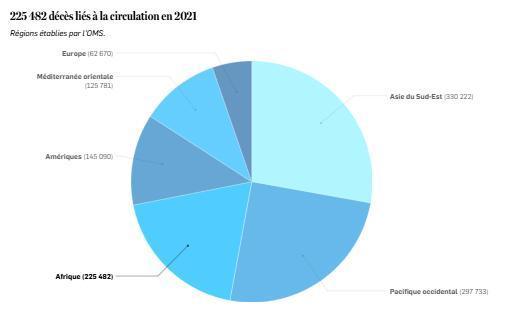

Chaque année, ce sont 225 000 personnes qui sont tuées dans des accidents sur les routes du continent. Une hécatombe qui, outre le coût humain, a un coût économique énorme: 148 milliards de dollars par an, selon le Programme international de l’évaluation des routes (IRAP, pour International Road Assessment Programme), qui dénombre 7,6 millions de morts et blessés de la route par an en Afrique. Et 148 milliards de dollars, c’est l’équivalent d’un peu plus de 5,4 % du PIB continental.

Un tableau très contrasté

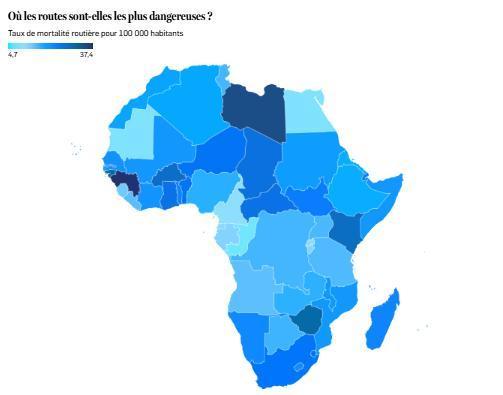

Ce drame continental cache, cependant, des réalités fortement contrastées, en fonction des pays, voire des régions, comme le montre la carte ci-dessous. Les estimations de l’OMS – qui comptabilise les morts de la route jusqu’à 30 jours après l’accident – sont néanmoins à considérer comme des indications de tendances globales, plus que comme des chiffres exhaustifs. D’une part, parce que les législations et leur application varient sensiblement selon les États. Mais aussi parce que le niveau de collecte – et de publication – des données concernant la sécurité routière est pour le moins inégal en fonction des pays. « La qualité du recensement des accidents s’avère pourtant cruciale », regrette Laurent Carnis, directeur de recherche à l’Université Gustave-Eiffel, en France.

Une corruption meurtrière

En Afrique, comme ailleurs, chaque accident mortel est unique. Les responsabilités et les causes, souvent entremêlées, ne permettent pas de dessiner un « cas typique ». Il n’en reste pas moins que plusieurs facteurs de risques sont particulièrement présents sur le continent.

Il y a, d’abord, le mauvais état des infrastructures routières. Les causes en sont, là encore, multiples. Outre le manque d’investissements et la faiblesse des budgets d’entretien, le non-respect des règles par les transporteurs de marchandises accélère la détérioration d’un réseau routier qui, en outre, est parfois soumis à des conditions climatiques intenses. Si l’incivisme des transporteurs routiers est en cause, Laurent Carnis pointe un autre responsable: la corruption. « La surcharge des véhicules sert à payer en partie les frais liés au transport, mais également ceux liés à la corruption. Par ailleurs, c’est cette même surcharge qui contribue à l’apparition des ornières, et conduit à une usure prématurée des routes », relève l’expert.

Une corruption qui participe donc de la détérioration de l’état des routes, mais qui freine aussi plus généralement l’application des politiques de prévention routière. « Il y a le manque de formation, une absence ou une légèreté dans les sanctions, accentuée par une corruption organisée », relève Moustapha Gueye, consultant en sécurité routière auprès du ministre sénégalais des Transports, Malick Ndiaye. « Les gouvernements successifs ont toujours réussi à identifier le problème, à savoir le facteur humain. Sans compter que les mesures prises n’étaient pas appliquées », ajoute-t-il.

Si les données sont plus que parcellaires, et plus encore les études sur les causes qualitatives, certaines expérimentations existent pourtant. Elles permettent de mieux saisir les causes de cette surmortalité routière africaine et constituent autant de pistes à suivre pour tenter de la réduire.

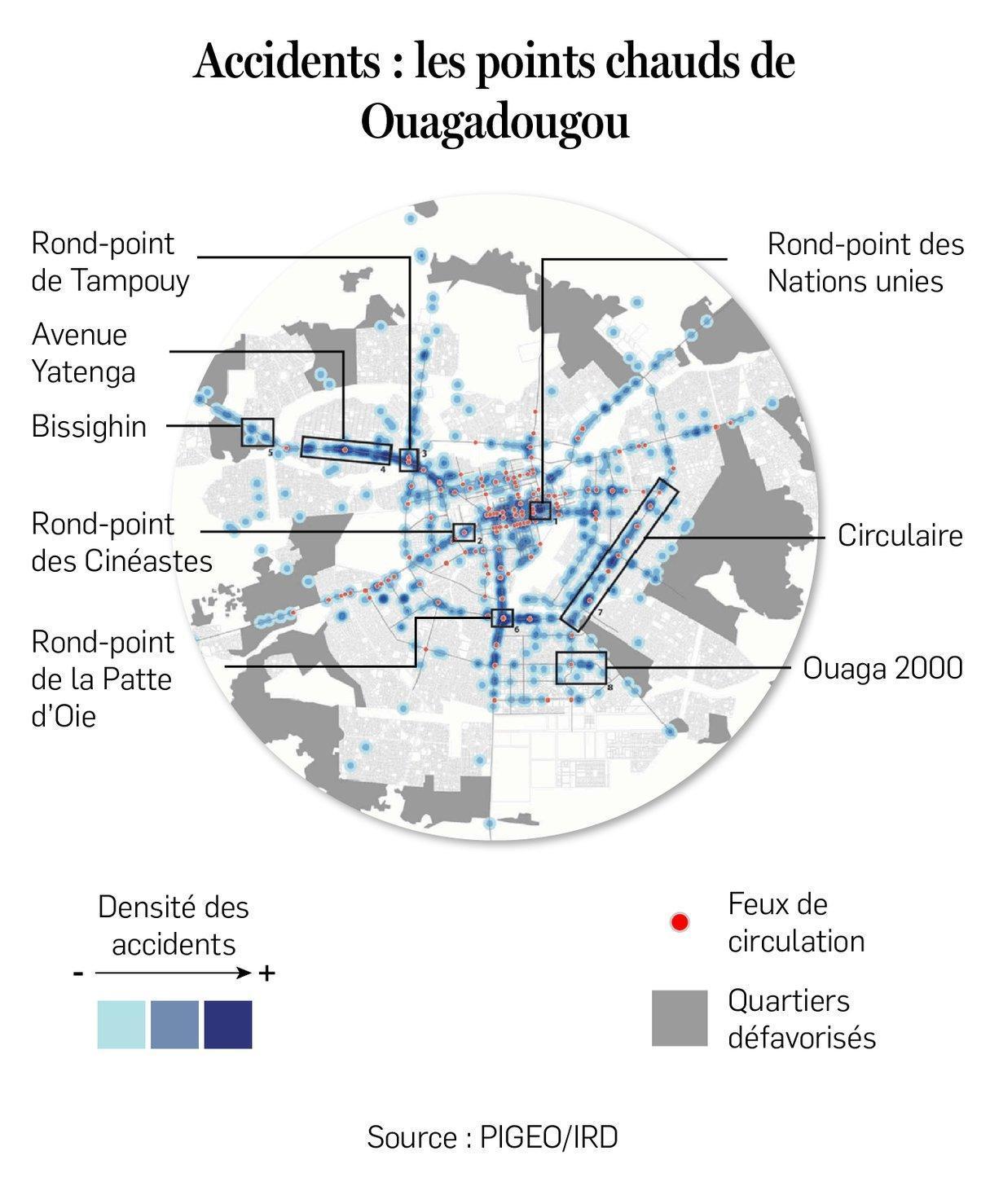

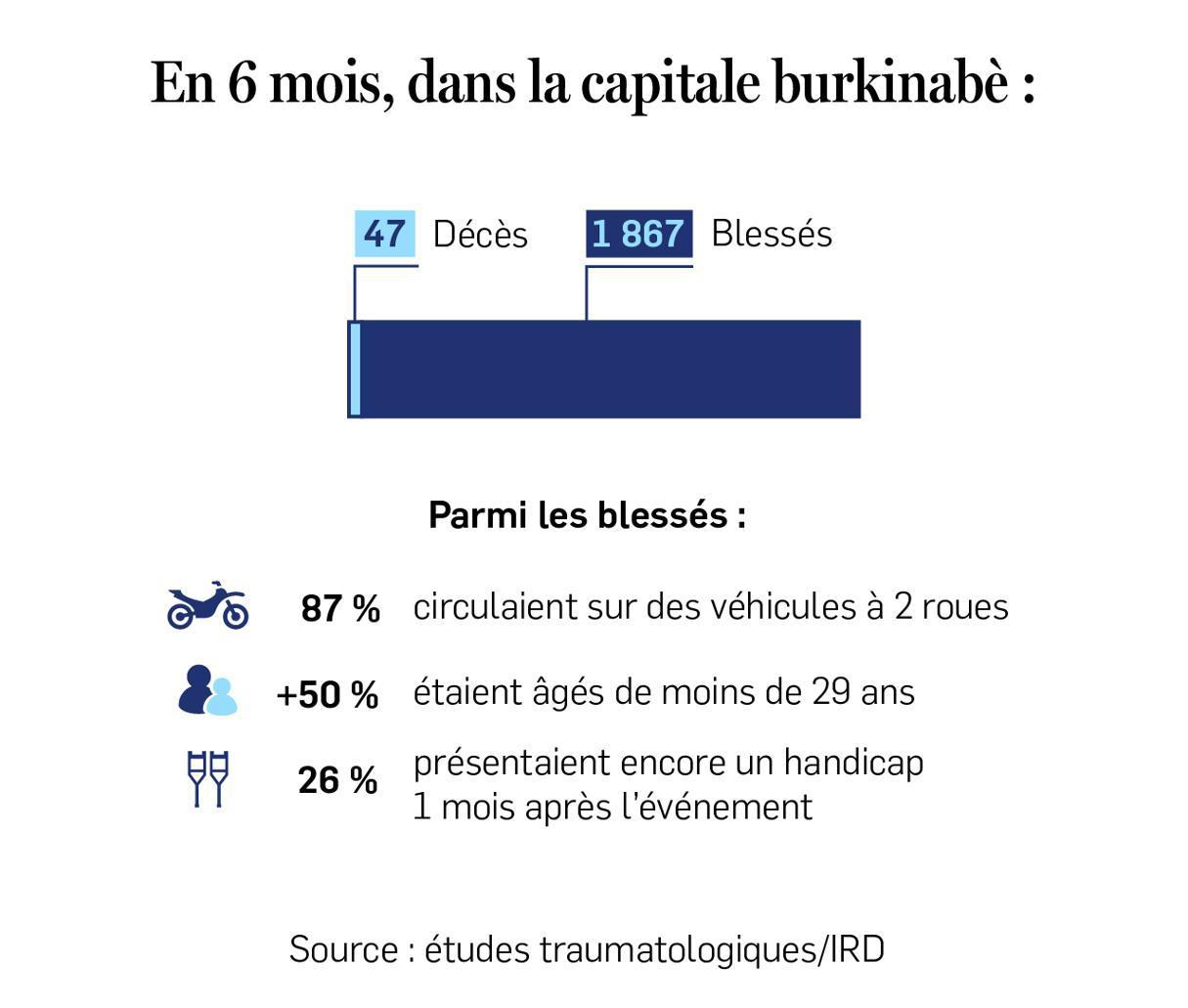

C’est notamment le cas au Burkina Faso, où, entre février et août 2015, des chercheurs de l’antenne burkinabè de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ont fourni des tablettes géolocalisées à la police de Ouagadougou. Charge à eux de consigner les lieux et cause des accidents. Dans le même temps, les experts se sont penchés sur les admissions aux services d’urgences traumatologiques de l’hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. En résulte une cartographie détaillée des zones accidentogènes de la capitale.

Le constat ? Quelque 1 867 personnes ont été admises à l’hôpital, et 47 sont décédées des suites d’un accident pendant la période couverte par l’étude et 26 % des victimes présentaient encore, un mois après l’accident, un handicap. Parmi les blessés, plus de 50 % étaient âgés de moins de 29 ans. Enseignement principal de cette étude: la majeure partie des victimes circulent sur des deux roues, très nombreuses dans les rues de la capitale burkinabè, comme dans nombre de villes ouest africaines: 87 % des victimes circulaient à moto.

Elle a aussi permis d’identifier les zones sur lesquelles il fallait intervenir en priorité. Il n’a pas moins fallu près de dix ans pour que l’État burkinabè annonce, il y a quelques semaines, avoir débloqué 68 milliards de F CFA pour élargir la RN 2, au nord-ouest de Ouagadougou, qui figurait parmi les tronçons les plus accidentogènes dans l’étude de l’IRD. Ces travaux, d’une durée de trois ans, prévoient notamment la création de pistes cyclables et de voies de bus dédiées.

Mieux former, sanctionner davantage

Au Sénégal, un durcissement de la législation est en cours. Radars, hausse des contraventions en cas de surcharge ou encore saisie des véhicules en cas de conduite sans permis… Autant de mesures qui ont été décidées dans le cadre des États généraux des transports. Au Bénin, la formation de personnels spécialisés dans des logiciels d’analyse des voies a débuté. « Le logiciel est conçu pour scanner la voirie tous les 100 mètres, et identifier les risques liés à la route et à son environnement. C’est sur la base de ce diagnostic qu’il propose des contre-mesures afin de réduire la gravité des accidents. Cela peut consister à éloigner un obstacle rigide, à rétrécir la largeur de la chaussée en entrée d’agglomération, ou encore la création d’un dos-d’âne », détaille Koovy Yete, chef de la prévention routière au Centre national de sécurité routière (CNSR) béninois.

Si certaines de ces mesures ont un coût important, c’est un bien faible prix à payer pour tenter de réduire le nombre d’âmes fauchées chaque année sur les routes. Les États peuvent, en outre, bénéficier des fonds débloqués par les agences onusiennes. Lors de l’Assemblée générale de juin dernier, l’ONU a en effet fixé pour objectif de réduire le nombre d’accidents de la route de moitié d’ici à 2030. Un « objectif ambitieux », d’autant plus que « le dernier rapport mondial de l’OMS sur la sécurité routière indique que seuls dix pays ont réussi à réduire de plus de 50 % le nombre de décès dus aux accidents de la route », concédait, en juillet dernier, l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière, Jean Todt, dans un entretien accordé à Afrique Renouveau, organe de communication de l’organisation. Et c’est sur le sol africain que sera élaborée la feuille de route: la 4e conférence interministérielle sur la sécurité routière, à laquelle doivent participer plus de 2 500 responsables gouvernementaux, maires ou experts, se tiendra en effet du 18 au 20 février 2025 à Marrakech, au Maroc.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press