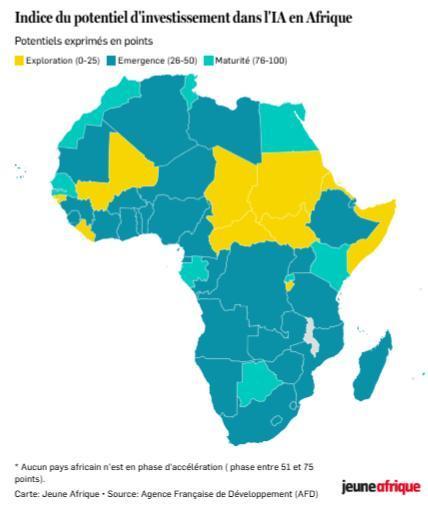

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Dans son index sur le développement de l’intellignce artificielle dans le monde, l’Agence française de développement fait le bilan du potentiel des États dans ce domaine. Neuf pays africains, dont le Maroc, le Sénégal ou encore le Gabon, sont dans le haut du panier.

Quelle place y a-t-il pour l’intelligence artificielle (IA) dans le monde et en Afrique en 2030 ? Pour répondre à cette question, Thomas Mélonio, Peter Martey Addo et Anastesia Taieb de l’Agence française de développement (AFD) ont élaboré un indice du potentiel d’investissement dénommé AI Investment Potential Index (AIIPI).

Cet index, qui se divise en quatre catégories sur une échelle allant de 0 à 100, hiérarchise les pays ayant le plus de potentiel pour attirer des investisseurs. Le rapport a été présenté le 20 novembre à Washington à l’occasion du forum statistique du Fonds monétaire international (FMI). Ce document ne donne pas les chiffres des investissements réalisés ou à venir, il ne fait que mettre en exergue les potentialités des États dans le monde. « Nous nous sommes focalisés sur l’attractivité des pays, pas sur les montants mobilisés », contextualise Peter Martey Addo, directeur de l’Emerging Tech Lab de l’AFD et coauteur de l’étude, joint par Jeune Afrique.

En Afrique, neuf pays tirent leur épingle du jeu en figurant dans le haut de l’index (entre 76 et 100 points): le Maroc, le Sénégal, le Gabon, le Kenya, le Rwanda, l’île Maurice, le Botswana, l’Égypte et la Tunisie. Joint par Jeune Afrique, Thomas Mélonio, chef économiste et directeur exécutif de l’innovation, la stratégie et la recherche du groupe AFD, estime que ces pays ont les capacités adéquates pour attirer des investisseurs et créer des emplois. « Que ce soit des pionniers par rapport aux personnes ou aux institutions qui investissent, ces pays ont aujourd’hui réussi à intégrer les toutes premières étapes du développement de l’IA », poursuit-il.

« Le manque de communication des États les invisibilise »

Ces États, à l’instar du Sénégal, ont mis en place des réformes pour mieux saisir les opportunités. Accompagné dans cette démarche par Expertise France, le pays a récemment dévoilé sa stratégie nationale en matière d’IA. Elle a pour objectif, entre autres, de lutter contre le chômage des jeunes.

S’il n’y a pas d’investissement dans le potentiel de l’IA, la régulation deviendra une question secondaire parce que les usages seront définis ailleurs.

L’une des méthodes pour attirer les investissements dans ce domaine reste les publications scientifiques. Plus les universitaires publient des articles, plus les promoteurs sont curieux. Au Maroc, les universités, comme l’Université Mohammed-VI-Polytechnique (UM6P), mettent les petits plats dans les grands pour attirer les chercheurs. Fondée par le géant OCP, l’UM6P est devenue, en quelques années, l’établissement d’enseignement supérieur le plus prestigieux du royaume. Partenaire de Harvard, de Columbia University ou encore de CentraleSupélec, l’institution aspire à former la future élite africaine.

Si ces pays se situent dans le peloton de tête, le continent africain (dans son ensemble) reste cantonné au niveau 2. Avec 35,45 points en moyenne, il arrive en dernière position du classement mondial par région. Ce retard serait dû, selon Peter Martey Addo, à des déficits d’infrastructures de certains pays. Les investisseurs se référant souvent à des indicateurs de connectivité et aux données publiques disponibles. « La pénétration d’internet est un point important pour les entreprises. Un pays qui dispose de datacenters séduit davantage les investisseurs. Le manque de communication autour des politiques publiques invisibilise les États », continue-t-il. Prenant l’exemple du Bénin, qui est en phase 2 avec plus de 40 points: Peter Martey Addo estime que le pays a un gros potentiel, mais qu’il ne promeut pas assez ses avancées. Dans cette phase figurent aussi la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Développer des modèles plus petits, plus spécialisés

Pour s’intégrer dans le mouvement, les Africains devront localiser des activités privées et publiques liées à l’IA et en faire des priorités. Quant à la régulation du secteur en Afrique, Thomas Mélonio considère que le continent est à mi-chemin entre le modèle américain, qui prône le développement de la technologie via le secteur privé, et l’européen, axé sur la protection des données et des utilisateurs. Mais pour lui, la priorité reste le développement des compétences dans les universités et les entreprises. « S’il n’y a pas d’investissement dans le potentiel de l’IA, la régulation deviendra une question secondaire parce que les usages seront définis ailleurs », prévient-il néanmoins.

Avec sa population jeune, le continent attire de plus en plus les multinationales (Google, Nvidia ou encore Huawei). Comment se faire une place face à ces géants ? L’Afrique restera-t-elle spectatrice de la course à l’IA ? Thomas Mélonio reste optimiste. Comme l’Europe et l’Amérique latine, les Africains devront faire, selon lui, leurs preuves dans des segments de niches. « Les tensions géopolitiques se retrouvent aussi dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il faut être réaliste. De très grandes entreprises ont investi dans ce domaine (Open AI avec ChatGPT, Google, Meta…). Ce sera très difficile, y compris pour l’Europe, de copier ou de concurrencer les très gros modèles d’intelligence artificielle. Mais il y a encore beaucoup de potentiel pour des modèles plus petits, plus spécialisés, plus localisés », confie-t-il.

L’américain Nvidia a annoncé la création, en septembre, d’un centre pour l’IA en Tunisie, au sein de Novation City, le pôle de compétitivité de Sousse dédié à la mécanique et à l’électronique. Cette inauguration s’inscrit dans le projet du groupe, qui s’est fixé pour objectif de former « 1 000 développeurs en une année ». L’entreprise a également signé un partenariat avec les Nations unies pour fournir aux gouvernements et aux organisations de dix pays (Ghana, Kenya, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Guinée, Mali, Nigéria, Somalie et Togo) un soutien et un enseignement technologique. Or le Mali, la Somalie et la Sierra Leone sont parmi les derniers de la classe dans l’index développé par l’AFD.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press