Africa-Press – Côte d’Ivoire. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a débuté par une attaque invisible. Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, le réseau satellitaire KA-SAT, opéré par l’entreprise américaine Viasat, est frappé par une cyberattaque. Des dizaines de milliers de modems au sol – utilisés pour les communications civiles et militaires – sont mis hors service. En paralysant cet accès à Internet par satellite, la Russie désorganise les capacités de commandement ukrainiennes, coupe les flux d’information et sème la confusion dès les premiers instants du conflit.

Cette offensive illustre à quel point l’espace est devenu un théâtre d’opérations où se jouent des équilibres militaires et civils. « L’ensemble de nos sociétés repose aujourd’hui sur des systèmes spatiaux omniprésents et pourtant peu visibles, détaille Philippe Steininger, conseiller militaire du P-DG du Centre national d’études spatiales (Cnes). Géolocalisation, communications mobiles, opérations bancaires… Tout cela est géré depuis l’espace par quelque 10.000 satellites actifs, dix fois plus qu’en 2010. » Cette dépendance fait de l’espace une cible stratégique. « Il n’y a plus d’espace sans défense, ni de défense sans espace « , résume l’expert.

Rien à voir avec l’époque de la guerre froide entre l’Est et l’Ouest, où l’orbite terrestre était le lieu d’observations à distance, réservé au renseignement stratégique. « Les satellites surveillaient les missiles balistiques et les arsenaux nucléaires, explique Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. L’espace était presque sanctuarisé car la neutralisation d’un satellite d’observation aurait été perçue comme une escalade majeure. » Ce statu quo cesse lors de la première guerre du Golfe en 1991: les États-Unis utilisent massivement les satellites pour la détection de tirs de missiles, les communications tactiques, le guidage de munitions. L’espace se met au service du champ de bataille, ce qui en fait un terrain d’affrontement possible.

Dans la foulée, les États-Unis lancent leur « révolution des affaires militaires » fondée sur l’intégration massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la conduite des opérations armées. Il s’agit de maîtriser toute la chaîne de données issues des satellites – collecte, transmission, traitement. En parallèle, le gouvernement ouvre le secteur au privé, autorisant dès 1994 la commercialisation d’imagerie satellitaire, puis le développement des télécoms. « Dans les années 2000, à mesure que les technologies progressent et que leur coût diminue, des gens venus de la tech, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, comprennent que le spatial devient accessible et que ses usages se connectent à l’économie de l’information. Ils se lancent. Tout accélère avec l’émergence d’entreprises comme SpaceX, qui va transformer les satellites en plateformes de services civils, commerciaux et militaires « , conclut Xavier Pasco.

L’exemple de Starlink, une constellation de satellites développée par SpaceX pour fournir un accès Internet partout dans le monde, est emblématique durant la crise ukrainienne. Dans un premier temps, Starlink pallie la défaillance de KA-SAT après la cyberattaque russe. Mais lorsqu’en septembre 2022, les forces ukrainiennes planifient une attaque contre des navires russes à Sébastopol via des drones sous-marins guidés par Starlink, Elon Musk, informé de l’opération, désactive – ou refuse d’activer – le réseau dans la zone, craignant une escalade… Cette nouvelle donne pousse les États européens à reconsidérer leur autonomie stratégique spatiale.

En France, la prise de conscience s’affirme dès 2019, avec l’élaboration d’une stratégie spatiale de défense par le ministère des Armées. Il est créé un Commandement de l’espace pour surveiller, protéger et défendre les intérêts spatiaux de la France face aux puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie qui développent des capacités anti-satellites. « Cela marque une rupture stratégique, note Philippe Steininger. Jusqu’alors, les opérations spatiales soutenaient celles au sol. Depuis 2019, la France reconnaît l’espace comme un théâtre d’opérations militaires, où la donnée, la data, devient la cible principale. »

Une nouvelle constellation européenne de satellites

L’offensive se porte sur les télécommunications. « On ne peut connecter un théâtre d’opérations via une infrastructure privée, sans garantie de continuité « , tranche Jean-Pierre Diris, ex-Cnes, aujourd’hui coordinateur interministériel Iris2 et Govsatcom (versant communication du programme spatial de l’Union européenne). D’où Iris2 justement, première constellation européenne de télécommunications sécurisées en orbite basse, officialisée en décembre 2024.

Doté de 10,6 milliards d’euros, le programme doit fournir une connectivité sécurisée et chiffrée aux institutions européennes, aux forces armées, services de secours et de sécurité, et offrir à terme des services commerciaux. Le consortium SpaceRise, piloté par Airbus, Thales Alenia Space et Eutelsat, devrait livrer une pleine capacité en 2030, avec 300 satellites.

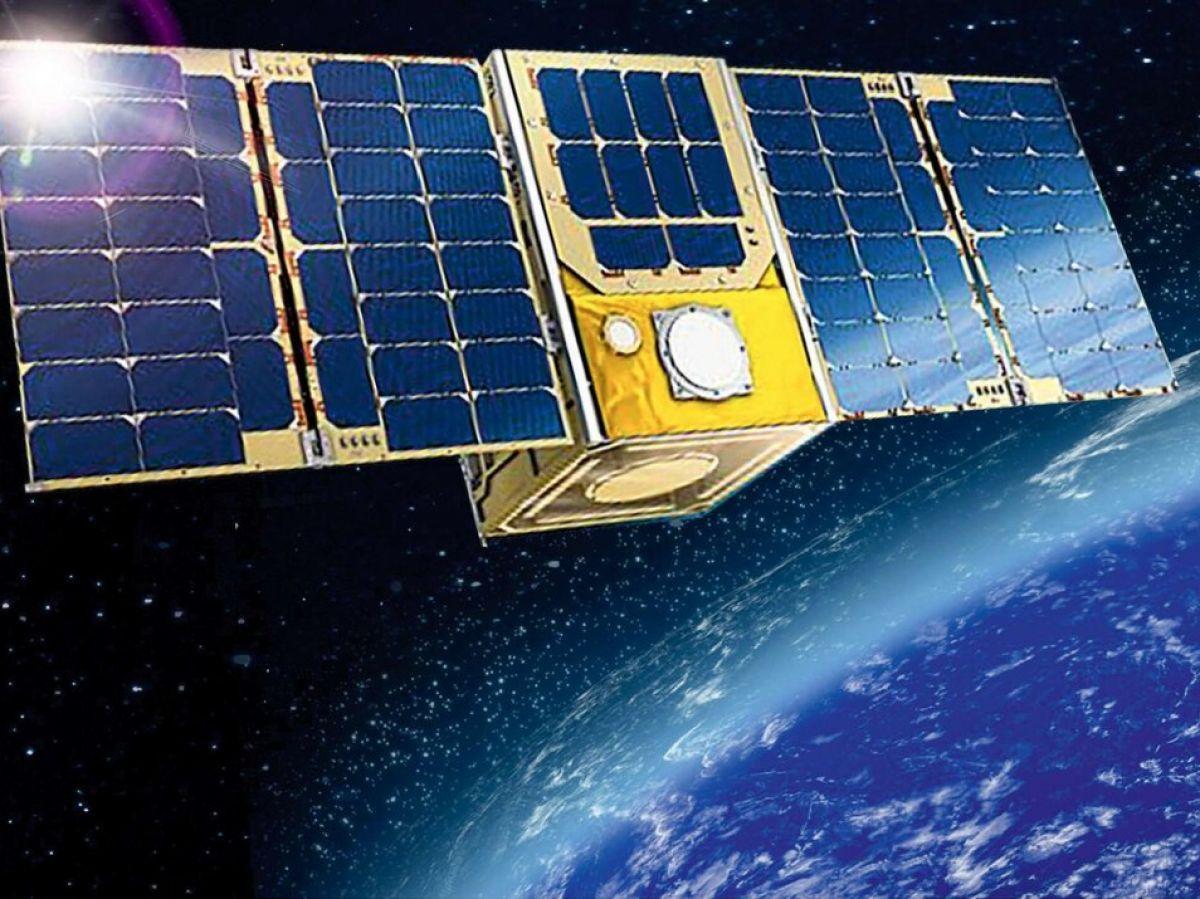

Le programme Yoda (Yeux en orbite pour un démonstrateur agile) incarne aussi ce virage stratégique. Il prévoit deux satellites en orbite géostationnaire (36.000 km) capables de surveiller des satellites aux intentions « suspectes ». Exemple: le satellite russe Luch/Olymp K-2, lancé en 2023, est soupçonné de s’être approché de satellites comme Astra ou Intelsat-39 pour intercepter leurs communications. « Yoda est la réponse française à ces actions, explique Jean-Pierre Diris, initiateur du projet au Cnes. Ces satellites doivent prouver qu’on peut se déplacer précisément en orbite et observer ce qu’il s’y passe. »

Surveillance, via l’utilisation de radars ou de caméras thermiques donc, mais aussi capacité d’action. Va-t-on équiper les satellites de lasers destructeurs façon Étoile de la mort de Star Wars? « La Défense ne révèle pas ses moyens d’action pour éviter les contre-mesures « , glisse en souriant Jean-Pierre Diris.

Néanmoins, ce genre d’actions, qui multiplierait les débris en orbite – déjà trop abondants -, n’est pas une priorité. D’autant que, comme le rappelle Xavier Pasco, « il existe d’autres moyens de neutraliser un satellite, par le brouillage par exemple, qui le rend momentanément inopérant sans le détruire pour autant. »

Côté orbite basse (entre 200 et 2000 kilomètres), le programme lancé en 2023 s’intitule Toutatis. Il testera des capacités de protection active avec deux nano-satellites (jusqu’à 25 kg): un satellite d’action manœuvrant (Splinter), doté d’un laser pour aveugler les capteurs ennemis, et un satellite d’observation (Lisa1), chargé de cataloguer quelque 60.000 objets en orbite. Lancement prévu en 2025 ou 2026.

Une stratégie qui reste à affiner

Ces programmes auraient-ils pu aider l’Ukraine en 2022? Xavier Pasco reste prudent. « Iris2 aura bien moins de satellites que Starlink (300 contre 12.000), ses usages seront donc différents. Pour le renseignement optique, les Ukrainiens s’appuient sur la National Geospatial-Intelligence Agency américaine, qui fournit des images commerciales en temps réel. L’Europe, elle, manque de volume. Un programme français comme CSO [constitué de trois satellites militaires en orbite, dont le dernier a été lancé en mars] offre des images d’une précision remarquable. Mais si la qualité est importante en opération, on cherche aussi du continu. »

La stratégie reste à affiner, mais un consensus se dégage depuis la crise ukrainienne: la nécessité pour l’Europe de disposer d’une vraie souveraineté dans l’espace. « En France, nous en sommes conscients depuis longtemps, mais certains de nos partenaires européens en doutaient. Avec la crise ukrainienne, ces doutes s’estompent. Cela va nous permettre d’avancer « , conclut Jean-Pierre Diris.

Répondre à une attaque dans l’espace

C’est une partie de Risk, mais en version spatiale et de dimension XXL, qui s’est déroulée à Toulouse du 17 au 28 mars. AsterX est un exercice spatial militaire organisé chaque année par le Commandement de l’espace. L’édition 2025 a réuni 170 participants (dont 24 étrangers de 11 pays différents), civils et militaires, au cœur d’un scénario virtuel.

Pendant dix jours, dans une vaste salle aux allures de showroom d’ordinateurs, ils ont été confrontés à une série de situations critiques – brouillage, cyberattaques, manœuvres suspectes de satellites – regroupées en 18 événements hostiles et impliquant 4000 objets spatiaux. « Un scénario très dynamique et inconfortable pour les opérateurs les a poussés à explorer leurs limites « , précise le ministère de la Défense. Objectif: s’entraîner à identifier les menaces en orbite et à protéger les infrastructures sensibles, civiles comme militaires. Cette année, l’accent était mis sur les liens entre les différents milieux: air, terre, mer et, bien sûr, espace.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press