Marie Toulemonde – Matthieu Millecamps

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Aux intimidations politiques et aux risques sécuritaires encourus par les journalistes s’ajoutent les pressions économiques qui pèsent sur un secteur fragile. C’est le constat que dresse RSF dans son classement 2025. État des lieux, pays par pays.

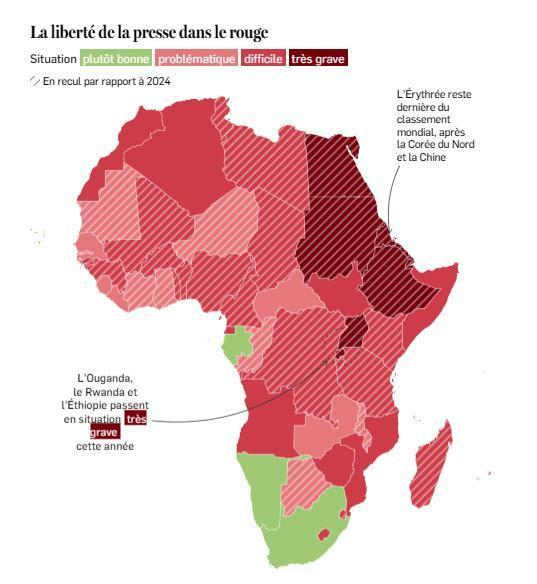

Sur la carte du monde de la liberté de la presse, le rouge gagne chaque année un peu plus de terrain partout. Et notamment en Afrique, où la situation en 2025 s’est dégradée dans 34 pays par rapport l’année précédente. C’est le triste constat que dresse Reporters sans frontières (RSF) dans son classement annuel. L’ONG documente une aggravation croissante des menaces qui pèsent sur les journalistes.

« Pour la première fois dans l’histoire du classement, les conditions d’exercice du journalisme sont difficiles voire très graves dans la moitié des pays du monde et satisfaisantes dans moins d’un pays sur quatre seulement », insistent les analystes de RSF.

Une situation qui se dégrade

Sur le continent, l’Ouganda, l’Éthiopie et le Rwanda sont passés de la catégorie des pays où la situation était « difficile » pour les journalistes à celle des États où elle est considérée comme « très grave » par RSF.

L’Égypte, le Soudan et l’Érythrée – pays qui, à la 180e place, est la lanterne rouge du classement au niveau mondial – figurent également parmi ces pays où « la liberté de la presse est totalement absente et [où] exercer le journalisme est particulièrement dangereux. » Seuls pays où la situation de la liberté de la presse est « plutôt bonne »: le Gabon, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Cap-Vert.

La censure plus ou moins assumée, l’interdiction pure et simple de diffusion de certains médias, les arrestations et disparitions forcées de journalistes… En Afrique de l’Ouest, et au Sahel en particulier, les pressions politiques imposées par les juntes militaires viennent aggraver une situation rendue déjà extrêmement difficile par les conditions sécuritaires. En un an, le Mali d’Assimi Goïta (119e place du classement mondial) a reculé de cinq places, tandis que le Burkina Faso d’Ibrahim Traoré (105e) a perdu 19 places. La Guinée de Mamadi Doumbouya, où quatre radios et deux télévisions ont été suspendues au cours de l’année, est quant à elle passée de la 78e à la 103e place au niveau mondial.

Fragilité économique et concentration des médias

Mais si les pressions sécuritaires et politiques sur les médias sont les plus visibles, RSF intègre également dans la composition de l’indice qui sert de base à son classement les facteurs économiques et sociaux. Et c’est sur le front économique que le continent accuse le plus gros recul: pas moins de 80 % des pays d’Afrique subsaharienne ont vu la situation se dégrader sur ce point.

En Afrique du Nord, la Tunisie (129e) perd onze places par rapport au classement 2024, en premier lieu en raison de la dégradation de la situation économique des médias, mais aussi d’un contexte de crise qui voit les médias indépendants être de plus en plus systématiquement pris pour cibles.

Un phénomène, en particulier, inquiète RSF: la concentration des médias. Outre le fait que certains des principaux groupes de presse sont parfois aux mains de personnalités réputées proches des pouvoirs en place, cette concentration est une atteinte de fait au pluralisme, pourtant essentiel pour garantir un espace médiatique réellement démocratique. Sont notamment concernés par cette concentration des médias le Nigeria (122e), le Cameroun (131e) ainsi que le Bénin (92e) et le Togo (121e).

Si les médias sont confrontés à des réalités politiques et économiques diverses en fonction des pays où ils exercent, tous sont victimes d’un même phénomène global: la domination exercée par les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

Ces géants qui occupent des positions monopolistiques s’arrogent une part sans cesse croissante des revenus publicitaires qui constituent l’un des principaux leviers de revenus – et donc d’indépendance – des médias. « Non contents d’affaiblir ainsi le modèle économique des médias d’information, [ils] participent aussi à la prolifération de contenus manipulés ou trompeurs, amplifiant les phénomènes de désinformation », ajoute RSF.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press