Africa-Press – Côte d’Ivoire. L’usage de vêtements en fourrure animale a représenté un tournant majeur dans l’évolution humaine. Ils sont considérés comme un accélérateur important ayant facilité la dispersion des hominidés quittant l’Afrique à travers toute l’Eurasie, sans pour autant disposer d’une morphologie adaptée au climat plus froid de ces régions. C’est ainsi que les premiers humains ont pu conquérir les zones steppiques et atteindre les péninsules les plus reculées de la Sibérie, jusqu’à investir le continent Américain par le nord. Les vêtements ont aussi été un moyen de survie indispensable aux humains face aux différentes périodes de glaciation.

Mais à quand remontent les premiers vêtements ? Difficile de répondre à cette question, vu que ces derniers étaient faits de peaux animales qui ne se conservent pas parmi les fossiles. Une hypothèse associe l’apparition des premiers vêtements à la sortie d’Afrique des premiers représentants du genre Homo en direction du climat plus froid de l’Europe et de l’Asie, il y a 1,8 million d’années. Une autre hypothèse positionne l’apparition des vêtements avec la période de glaciation d’il y a 800.000 ans.

Les plus vieilles aiguilles à chas du monde, en Eurasie et en Amérique

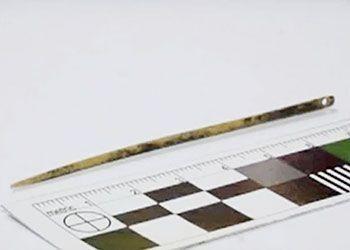

Une méthode indirecte pour reconstituer l’histoire des vêtements consiste à traquer les premiers artefacts d’aiguilles à chas (trou permettant de faire passer un fil) qui auraient permis de confectionner les premiers vêtements sur-mesure, suffisamment ajustés et étanches pour faire face à un rude climat glacial. A ce jour, les fragments les plus anciens d’aiguilles à chas du côté de l’Eurasie remontent à 45.000 ans et proviennent de la grotte de Denisova en Sibérie. En revanche, du côté du continent américain, les artefacts les plus anciens qu’on peut associer à des aiguilles à chas datent d’environ 13.000 ans, soit à la fin du Pléistocène, période correspondant au Paléoindien en Amérique. Mais les artefacts trouvés jusque-là (os incisés, préformes d’aiguilles) ne permettaient pas de confirmer formellement les techniques qui ont permis leur fabrication.

Des aiguilles paléoindiennes fabriquées dans des os de renards, de lynx et de lièvres

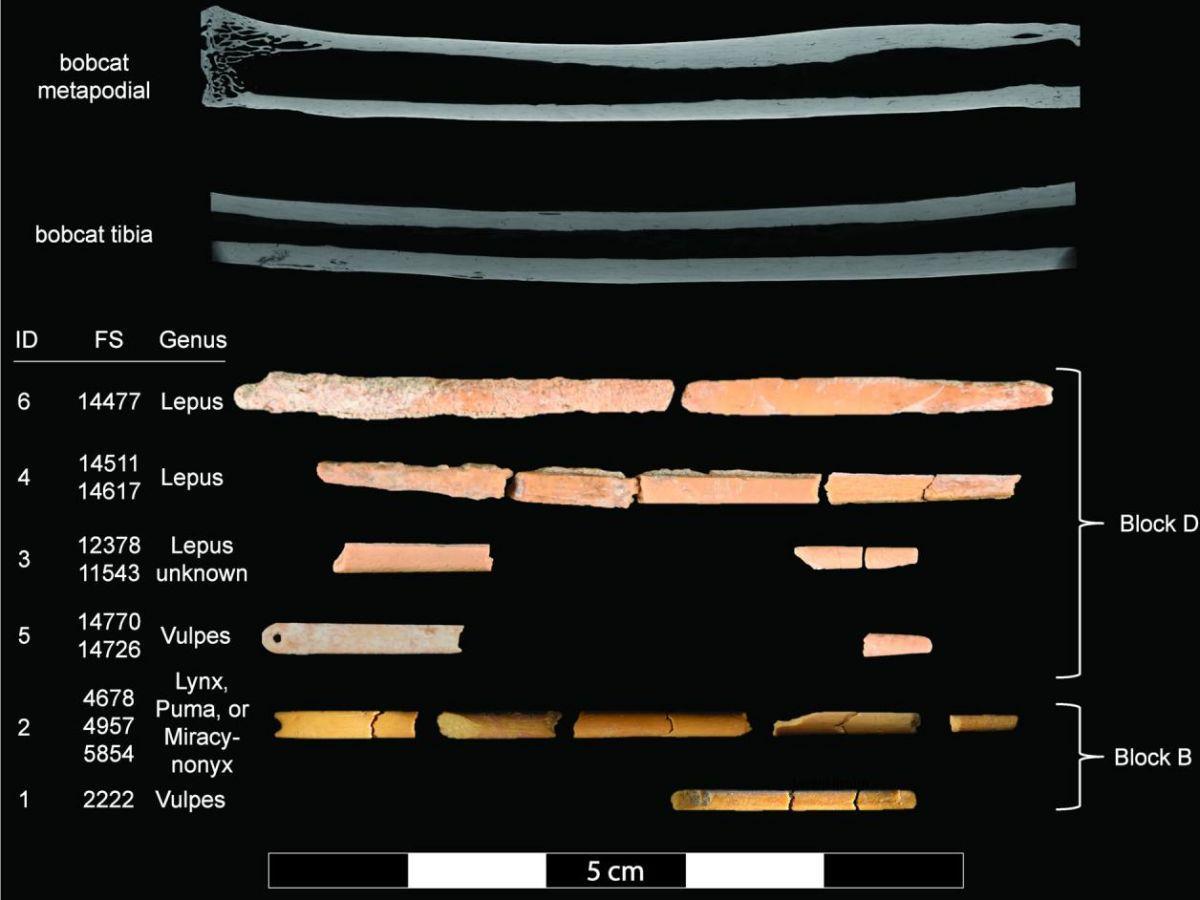

L’archéologue Spencer Pelton et ses collègues de l’université du Wyoming (Etats-Unis) ont annoncé dans un article, publié le 27 novembre 2024 dans la revue Plos One, une nouvelle découverte sur le site archéologique dénommé La Prele dans le Wyoming. Il s’agit de 32 fragments d’aiguilles à chas de 5 à 7 cm de longueur, et de 1,5 à 2,5 mm d’épaisseur, vieux d’environ 13.000 ans, reconstitués en 4 aiguilles et 2 préformes d’aiguilles, a priori fabriquées à partir d’os métapodiens (provenant des pattes avant) de canidés (renards roux), de félidés (lynx, guépard) et de lièvres. Ces aiguilles auraient a priori servi à confectionner des vêtements sur-mesure à partir de fourrures animales. Selon les auteurs, cette étude serait la première à identifier les espèces animales et les techniques ayant servi à fabriquer les aiguilles à chas chez les paléioindiens.

En effet, les fragments d’aiguilles ont été découverts sur le site de La Prele dans le Wyoming. Il s’agit d’un site de campement daté d’environ 13.000 ans, contenant des artefacts associés à la chasse notamment du mammouth, et aux cultures paléoindiennes Clovis (culture apparue en Amérique du Nord il y a 13.500 ans, associée aux descendants des premiers humains arrivés de Sibérie en passant par l’Alaska il y a 24.000 ans) et Folsom (l’une des cultures ayant succédé à la culture Clovis au centre de l’Amérique du Nord il y a 12.000 ans).

Parmi les nombreux artéfacts de ce site, des restes de petits animaux à fourrure (canidés, félidés, lièvres) ont été trouvés. Or ces animaux à fourrure sont petits, difficiles à chasser et peu nombreux (dans le cas des carnivores). La présence de leurs restes sur ce type de sites paléolithiques dominés par les restes d’ongulés ne peut être expliquée uniquement par une diversification du régime alimentaire, et suggère qu’ils étaient piégés et chassés principalement pour leur peau.

De plus, grâce à l’analyse des fragments d’os avec les techniques de zooarchéologie par spectrométrie de masse (ou ZooMS, méthode d’analyse des empreintes des peptides du collagène qui permet d’identifier à quelle famille, genre ou espèce appartient un fragment d’os, y compris fossile) et d’imagerie Micro-CT (imagerie 3D non destructive permettant de restituer la morphologie interne d’un objet grâce aux rayons X), en plus de l’observation de leurs caractéristiques (taille, forme, dispersion sur le site, abondance dans la région autour du site…), les chercheurs ont pu établir plusieurs choses: à quelles espèces de petits animaux à fourrure les os appartenaient, quels os ont été utilisés et comment ils ont été transformés pour fabriquer des aiguilles à chas. Ainsi, les Paléoindiens auraient choisi d’utiliser les os des métapodes de renards roux, lynx ou lièvres, qui ont une taille, une épaisseur et une forme conformes aux aiguilles trouvées. Ils les auraient découpés dans le sens de la longueur grâce à un burin, puis auraient réduit leur largeur par abrasion.

« La découverte d’aiguilles à chas (…) ne suffit pas pour déduire leur usage pour la couture »

Nous avons soumis cette étude à l’œil expert d’Éva David, préhistorienne spécialiste des os travaillés au paléolithique et chargée de recherche CNRS au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

La préhistorienne relève l’intérêt de cette étude, en complémentarité avec les précédentes, dans la compréhension de l’histoire de l’évolution humaine tout au long du Paléoindien en Amérique. « Cette étude se positionne dans la lignée des deux précédentes (Osborn 2014 et Lyman 2015) qui indiquent la présence sur le même site d’outils pouvant avoir servi à la fabrication d’aiguilles à chas, notamment des abraseurs rainurés et des éléments rocheux pouvant avoir servi de perforateurs », commente la chercheuse, « Elle permet de confirmer que malgré le climat froid de l’Amérique du Nord pendant la dernière glaciation, des populations ont pu s’y établir et y survivre, notamment grâce à la confection de vêtements à partir de fourrures animales, avec des aiguilles à chas d’os animaux. »

La scientifique note toutefois quelques réserves quant à la rigueur méthodologique de l’étude américaine. Tout d’abord, il manquerait une étude tracéologique qui montrerait des usures caractéristiques de la couture sur l’extrémité de la pointe des aiguilles et au niveau du chas, afin de confirmer leur usage pour la confection de vêtements. « La découverte d’aiguilles à chas sur un site archéologique ne suffit pas pour déduire leur usage pour la couture. Ces aiguilles auraient très bien pu servir d’accessoires (montées en coiffe ou en collier), comme l’atteste le contenu de certaines tombes trouvées en Europe du Nord », déclare-t-elle.

La chercheuse précise ensuite qu’il manquerait l’analyse technologique du processus de transformation des os en aiguilles à chas. « Ici a priori les os utilisés sont des os de petits animaux à fourrure, donc on peut supposer qu’il s’agit d’os pas très résistants, leur transformation pose donc question. Pour y répondre, il faudrait analyser de prêt les faces internes des aiguilles qui devraient porter, relativement à l’anatomie de l’os, les traces du processus de transformation. Cette analyse et les photos de détails associées ne figurent pas dans la partie textuelle de la publication », remarque l’experte du MNHN.

Enfin, pour avoir une réelle certitude concernant la datation des aiguilles trouvées, la préhistorienne indique qu’il faudrait dater au carbone 14 (ou au radiocarbone) les aiguilles elles-mêmes, et pas seulement se baser sur la datation d’autres artefacts retrouvés sur le même site. Selon Éva David, ces trois points devraient faire l’objet des prochains travaux de recherche associés à cette découverte.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press