Africa-Press – Côte d’Ivoire. Anne-Marie Lagrange est astrophysicienne à l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (Ipag) et Flavien Kiefer est chercheur en astrophysique au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (Lesia) à l’observatoire de Paris.

Sciences et Avenir: Comment un observatoire spatial tel que Gaia déduit-il la présence d’exoplanètes ?

Flavien Kiefer: La présence d’une exoplanète se manifeste par un mouvement orbital qui s’ajoute aux mouvements propres et de parallaxe. Gaia a la sensibilité pour aller détecter des planètes de la masse de Jupiter. Le consortium responsable du traitement et de l’analyse des données collectées par l’observatoire spatial a sélectionné un certain nombre d’étoiles pour lesquelles on avait un signal assez fort de la présence de quelque chose qui tourne autour d’elles: une autre étoile, ou une exoplanète. Mais ces données sont en cours de traitement, et ne seront pas publiées avant mi-2026.

Anne-Marie Lagrange: C’est pourquoi, avec les données recueillies jusqu’à présent, on a pu nous-mêmes chercher la présence de tels mouvements orbitaux. Aujourd’hui, on en a trouvé près de 10.000, soit autant de candidats potentiels d’exoplanètes, même si nombre d’entre eux doivent être des étoiles compagnons ou des naines brunes.

À quoi ressemble le comportement d’une étoile dotée d’une exoplanète ?

F. K.: Les mouvements prennent une certaine forme dans l’espace en fonction du temps. Le mouvement propre apparaît linéaire et le mouvement de parallaxe donne une forme de tire-bouchon. Si, pour une étoile, on trouve des écarts par rapport à ces mouvements – qu’on appelle « résidus » -, et qu’on arrive à montrer qu’ils ne sont pas dus au bruit instrumental du satellite, cela veut dire qu’il y a des chances d’avoir un compagnon autour de cette étoile. Et plus les écarts sont grands, plus le compagnon est massif.

A.-M. L.: En trois ans, le temps de réaliser le dernier catalogue de données, les mouvements orbitaux observés par Gaia restent limités et ne couvrent pas toute l’orbite (si une planète est aussi éloignée de son étoile que Jupiter l’est du Soleil, il lui faut 12 ans pour en faire le tour). On complète donc ses observations avec celles d’un autre satellite de l’ESA, Hipparcos, qui a fonctionné dans les années 1990. Ce satellite a été un succès considérable, et Gaia en est le successeur. En utilisant les données de Gaia couplées à celles d’Hipparcos, on obtient des informations précieuses sur 25 ans.

« Malheureusement, Gaia n’a pas la possibilité de détecter des biosignatures »

Que manque-t-il pour savoir si ces candidats sont des exoplanètes ou non ?

A.-M. L.: Lorsqu’un candidat a une masse environ 75 fois supérieure à celle de Jupiter, c’est une étoile. Au-dessus de 13,5 fois, les objets ne peuvent plus fusionner le deutérium, ce sont des naines brunes. En dessous de 13,5, ce sont des planètes. Et autour de 13,5, c’est flou: on ne sait pas dire si ce sont des planètes ou des naines brunes.

F. K.: En plus de cette incertitude, le problème est que le mouvement d’étoiles doubles peut imiter celui dû à une seule étoile et à un compagnon sombre, comme une planète ou une naine brune.

Comment peut-on trancher ?

A.-M. L.: Quand les données d’Hipparcos sont disponibles, on peut déjà réduire les possibilités. Ensuite, on peut coupler ces résultats avec d’autres techniques, comme celle des vitesses radiales [une méthode pour détecter indirectement la présence d’exoplanètes autour d’une étoile, ndlr] ou de l’imagerie directe [grâce, par exemple, à l’instrument Sphère du télescope VLT, au Chili, ndlr]. Ça, c’est vraiment l’avenir: on sera de plus en plus obligés de considérer plusieurs techniques à la fois.

F. K.: En combinant avec d’autres techniques et d’autres instruments, on pourra distinguer suffisamment l’étoile observée par Gaia de l’objet qui lui tourne autour pour connaître sa nature. Sinon, on peut regarder le spectre de l’étoile, c’est-à-dire la composition de sa lumière. On saura alors si elle est due à deux étoiles ou non.

Si on en déduit que c’est une exoplanète, peut-on savoir si elle est dans la zone habitable de son étoile, ou même s’il y a une forme de vie à sa surface ?

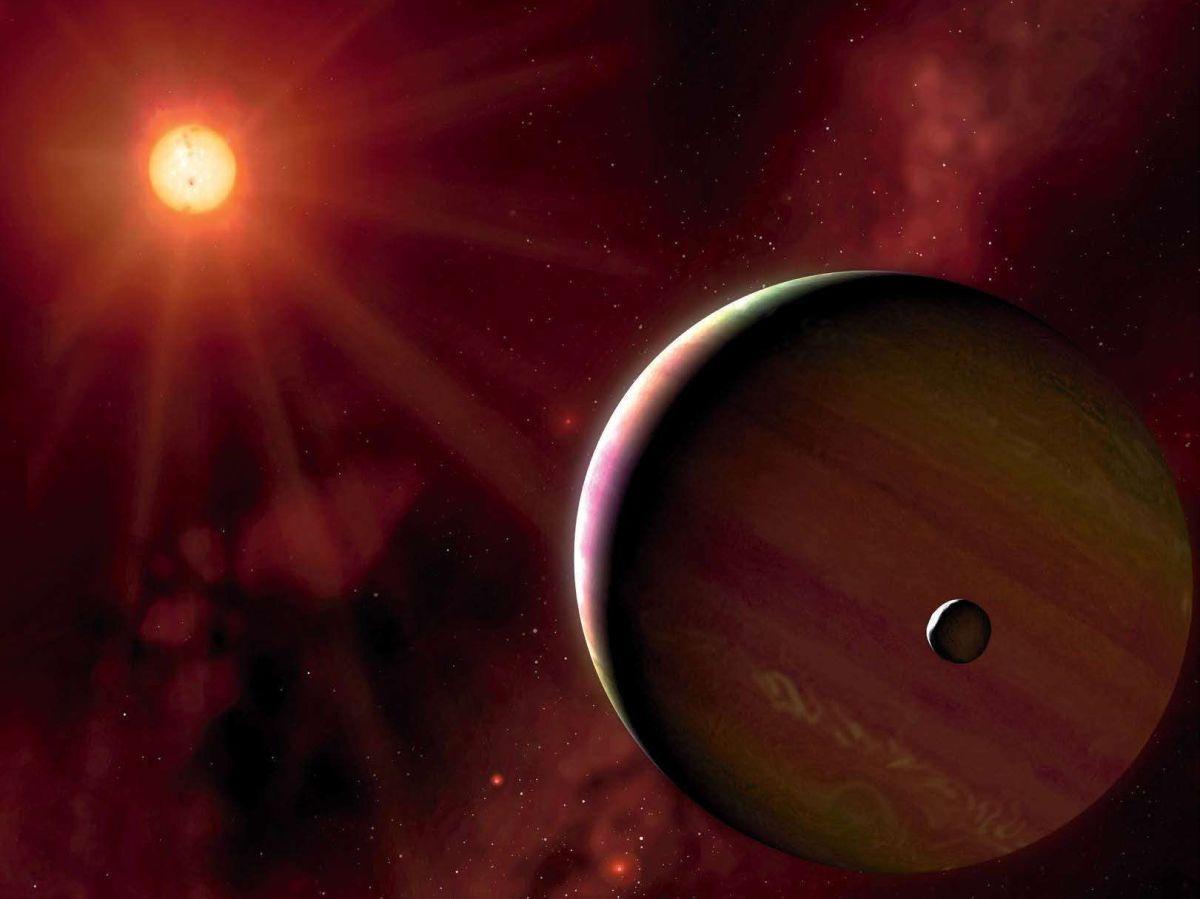

A.-M. L.: Pour la zone habitable, cela dépend du type de l’étoile. Pour les étoiles de type G, comme le Soleil, les zones habitables sont assez éloignées. Gaia pourra trouver des compagnons dans ces zones-là, mais ce ne seront pas des Terres, plutôt des planètes semblables à Jupiter.

F. K.: Et pour les biosignatures, malheureusement, Gaia n’a pas la possibilité d’en détecter. Parce qu’il observe les étoiles et leurs mouvements et non les planètes elles-mêmes, et il n’y a aucune présence vivante sur une planète qui pourrait se répercuter dans le mouvement des étoiles hôtes.

« Gaia a la sensibilité pour aller détecter des planètes de la taille de Jupiter »

Quel est l’avantage de Gaia par rapport aux télescopes terrestres pour la recherche d’exoplanètes ?

A.-M. L.: Lorsque l’on cherche à observer une exoplanète depuis la Terre, il y a trois difficultés: le fait que les planètes apparaissent proches de leurs étoiles, que celles-ci sont beaucoup plus lumineuses, et que l’atmosphère terrestre perturbe les observations. En allant dans l’espace, on s’affranchit de cette dernière contrainte.

F. K.: Les étoiles ont aussi plusieurs mouvements. D’abord un mouvement propre, qui décrit le fait que ces étoiles ne sont pas statiques, mais tournent autour du centre de la galaxie. Et un mouvement de parallaxe: puisque la Terre tourne autour du Soleil, on voit les étoiles bouger les unes par rapport aux autres. Gaia est capable de mesurer ces deux mouvements, entre autres.

Avec ces données, Gaia voit donc le mouvement des étoiles au cours du temps ?

F. K.: Oui, et pour cela on se sert d’un système de référence constitué de milliers de quasars. Ces astres lointains apparaissent fixes.

A.-M. L.: Et comme Gaia retourne régulièrement sur la même portion du ciel, on repère la position des étoiles par rapport à ce système de référence, et on peut ainsi voir l’évolution de leur position au cours du temps. C’est ce que l’on appelle « l’astrométrie absolue ».

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press