Africa-Press – Niger. On ne parle plus du trou dans la couche d’ozone, qu’en est-il? », nous demande Didier Boutry sur notre page Facebook. C’est notre question de lecteur de la semaine. Merci à toutes et tous pour votre contribution.

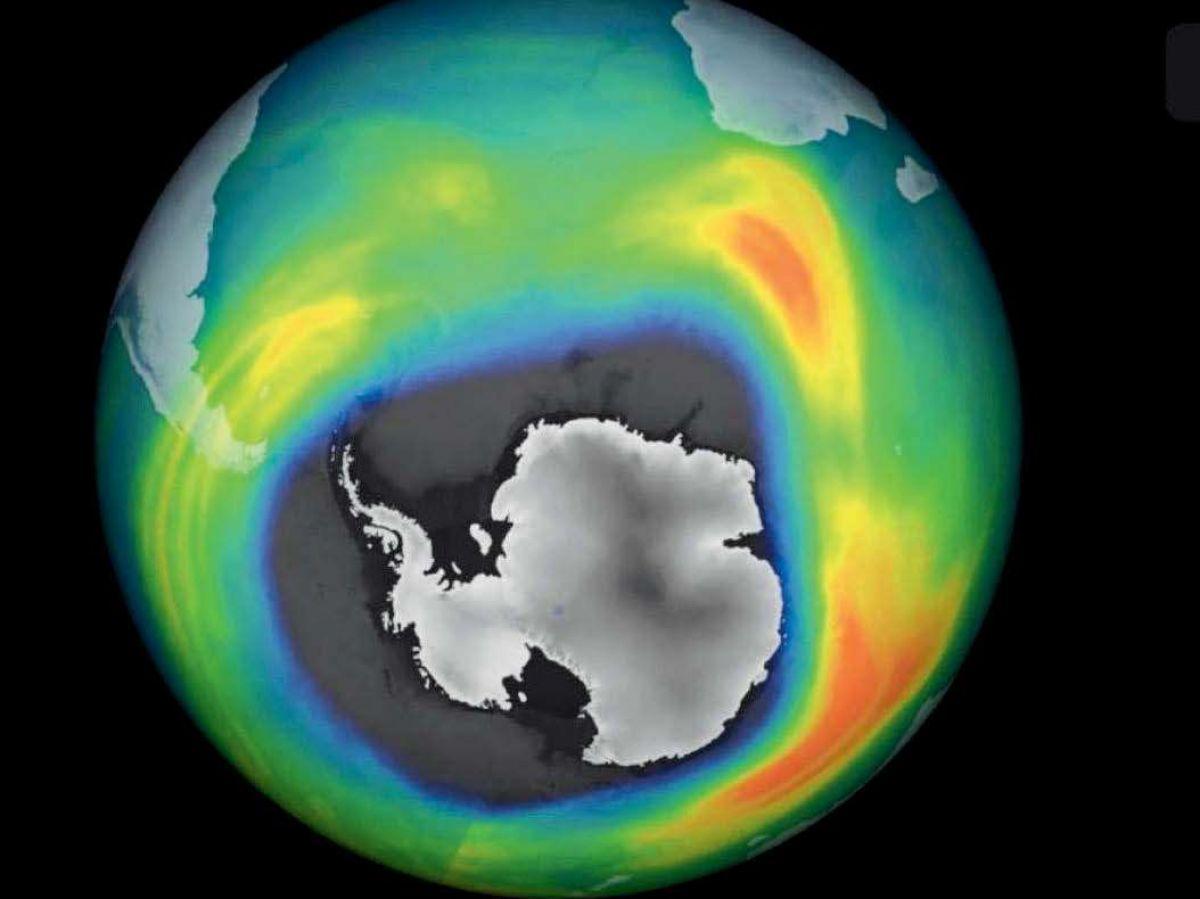

Plus de 26 millions de kilomètres carrés: c’était la taille du trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, mesuré par le satellite Sentinel-5P, de l’Agence spatiale européenne (ESA) le 16 septembre 2023. Un record ! Alors que cette brèche saisonnière s’ouvre chaque année au printemps austral, la question persiste: quand disparaîtra-t-elle complètement?

La couche d’ozone, un rôle vital pour la vie sur Terre

La couche d’ozone joue un rôle vital pour toute forme de vie sur Terre: elle agit comme un bouclier naturel, absorbant les rayonnements ultraviolets (UV) émis par le Soleil. Sans elle, le risque de cancers de la peau, de cataractes, et de dommages à l’ADN des organismes vivants augmenterait considérablement. Même les végétaux, essentiels à notre chaîne alimentaire, pourraient en souffrir.

Le trou dans la couche d’ozone, une anomalie connue depuis les années 1970

Découvert dans les années 1970, le trou dans la couche d’ozone est apparu comme une conséquence directe des activités humaines. Il se manifeste chaque année entre août et décembre, culminant en superficie entre septembre et octobre, avant de se résorber temporairement.

En 2023, les observations satellitaires ont montré qu’il s’était formé plus tôt que d’habitude, et s’était étendu rapidement depuis la mi-août. Une situation jugée atypique par les experts. Une des raisons potentielles de cette amplification: l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, survenue le 15 janvier 2022. Ce cataclysme sous-marin, l’un des plus puissants jamais enregistrés, a projeté d’énormes quantités de vapeur d’eau jusqu’à la stratosphère. Cette vapeur, arrivée dans les zones polaires sud à la fin 2022, aurait favorisé la formation de nuages stratosphériques polaires. Or, ces nuages offrent un terrain propice aux réactions chimiques destructrices de l’ozone impliquant les chlorofluorocarbones (CFC), des composés synthétiques qui ont longtemps été utilisés dans les systèmes de réfrigération et les aérosols.

De plus, la vapeur d’eau aurait renforcé le vortex polaire antarctique, une vaste zone de basse pression entourant le continent. Ce vortex, plus robuste, permet de piéger les substances destructrices de l’ozone plus longtemps au-dessus de l’Antarctique.

Vers une fermeture totale du trou… mais pas avant 2050

Face au constat alarmant de la destruction de la couche d’ozone, les gouvernements ont réagi avec une rare rapidité: en 1987, le Protocole de Montréal a été adopté pour bannir progressivement les substances responsables, dont les CFC. Le brome, encore plus destructeur pour l’ozone, a été interdit en 1992. Cependant, ces substances ont une longue durée de vie dans l’atmosphère — plusieurs décennies parfois — et leur concentration a continué d’augmenter jusqu’en 2000 avant de se stabiliser, puis de diminuer.

Aujourd’hui, le trou dans la couche d’ozone n’est plus en expansion, et les tendances montrent une amélioration progressive. Selon les experts du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et les équipes scientifiques du CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service, dépendant du programme Copernicus de l’ESA), le trou au-dessus de l’Antarctique devrait se refermer entre 2050 et 2060. Cette estimation tient compte de trois facteurs: la lente disparition des CFC et du brome encore présents dans la haute atmosphère, la résilience du système atmosphérique, dont le retour à l’équilibre prend du temps, et des perturbations naturelles imprévisibles, comme les éruptions volcaniques ou les variations climatiques majeures (comme El Niño), qui peuvent momentanément aggraver la situation.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press