Africa-Press – Niger. Cet infime éclat de lumière infrarouge, perdu dans le disque de poussières d’une étoile en devenir, est un nouveau monde. Au sens propre. « TWA 7b », planète tout juste formée, a été repérée par le télescope spatial James Webb (JWST) autour de l’étoile TWA 7, à 110 années-lumière de nous. Âgée de 6,4 millions d’années seulement, la planète émerge à peine du maelström de gaz et de poussières qui l’a forgée. Elle est encore tiède – environ 50 °C -, ce qui la fait briller dans l’infrarouge moyen, la gamme de longueurs d’onde explorée par la caméra Miri qui équipe le télescope. Il aura fallu de longs mois d’analyse d’images avant de parvenir à ce cliché qui a fait l’objet d’une publication dans la revue Nature en juin.

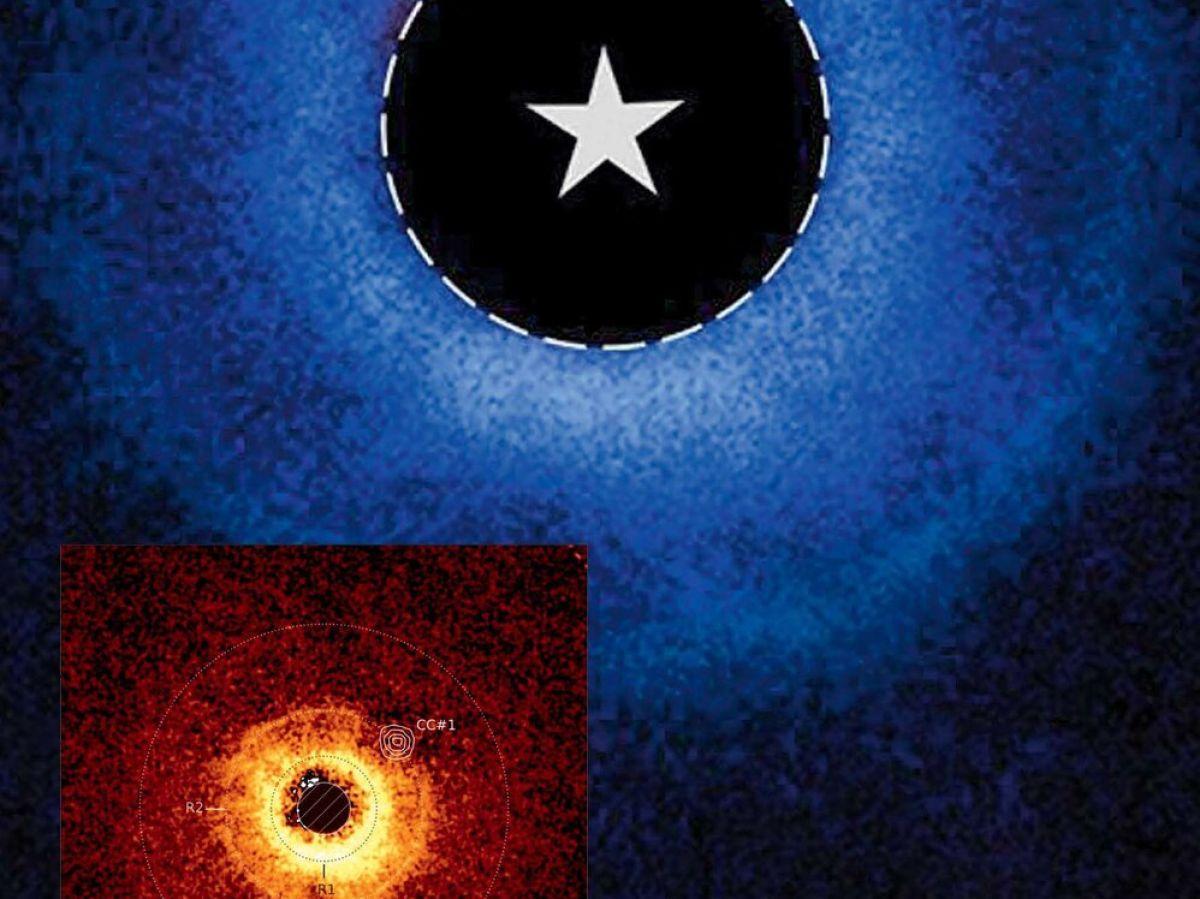

TWA 7b est à peu près aussi massive que Saturne, soit 30 % de la masse de Jupiter. Elle appartient donc à la catégorie des géantes gazeuses – mais pas si géante que cela: bien des exoplanètes connues la dépassent largement en masse. Elle gravite à 7,7 milliards de kilomètres de son étoile, soit plus loin que Pluton ne l’est du Soleil. Sa découverte est une heureuse surprise, mais qui ne doit rien à la chance. La cible avait été soigneusement sélectionnée, comme le révèle Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne au CNRS et première auteure de l’étude. « On ne part pas à la pêche aux planètes en formation au hasard. On a ciblé des systèmes jeunes, avec des disques de poussières qui montraient des indices de planètes, notamment des ‘gaps’, ces sillons qui suggèrent qu’un objet massif a creusé la matière sur son orbite « . L’étoile TWA 7 cochait toutes les cases: système jeune, disque vu presque de face, et surtout, une étrange structure en forme d’anneau très fin. TWA 7b était bien au rendez-vous, au cœur de cet anneau.

Quelques planètes auraient déjà été observées à un stade plus précoce de leur formation, dans des disques protoplanétaires. Toutefois, ces observations sont encore discutées, et l’on ne peut pas parler de planètes vraiment achevées comme TWA 7b. Les disques protoplanétaires entourent l’étoile juste après sa naissance et contiennent encore le gaz primordial issu de sa formation. À l’intérieur, les planètes continuent d’accréter de la matière. Puis ce disque protoplanétaire évolue vers un disque de débris, après dissipation du gaz. Il ne contient plus que les poussières produites par les collisions entre petits corps – signe que les planètes sont déjà en place ou en voie de l’être. « TWA 7b se trouve dans un disque de transition, entre protoplanétaire et débris, précise Anne-Marie Lagrange. C’est en tous les cas la première planète de cette masse détectée si jeune dans un tel environnement, déjà nettoyé de son gaz. »

Une nouvelle classe de planètes désormais accessible

« TWA 7b est beaucoup moins massive, et plus froide que toutes les jeunes planètes observées directement jusqu’ici (la plupart des exoplanètes sont détectées de manière indirecte, par leur action sur leur étoile, ndlr) », note de son côté Anthony Boccaletti, directeur de recherche au CNRS et coauteur de l’étude sur TWA 7b. « Froide » étant un terme relatif: ses 50 °C sont énormes en comparaison des -173 °C de Jupiter, par exemple. Lors de leur formation, les planètes commencent par attirer une grande quantité de gaz qui, en se contractant, libère une énergie intense sous forme de chaleur, avant de lentement se refroidir. Plus une planète est massive, plus elle est chaude.

Jusque-là, les planètes jeunes dont on a obtenu une image étaient surtout très massives – plusieurs fois la masse de Jupiter – et donc incandescentes, culminant à plus de 1400 °C pour Bêta Pictoris b, par exemple. Les astronomes n’ont de cesse d’en trouver de plus froides, ce qui signifie que leur processus de formation est terminé ou presque, ou qu’elles sont plus légères. Ou les deux dans le cas de TWA 7b.

Mais pour distinguer la planète, encore fallait-il masquer l’éblouissante lumière de l’étoile. C’est là qu’intervient le coronographe, un masque optique qui bloque précisément le rayonnement stellaire. Celui utilisé ici, dit de phase à quatre quadrants, a été conçu en France pour l’instrument Miri, et permet de s’approcher plus près de l’étoile que les coronographes classiques. Grâce à cet outil et à la sensibilité de Miri, les chercheurs ont donc désormais accès à un type de planètes jusqu’ici inaccessible en observation directe: celui des planètes géantes jeunes, peu lumineuses, à grande distance de leur étoile comme TWA 7b.

En plus d’ouvrir la voie à cette nouvelle classe de planètes, ces travaux illustrent pour la première fois les interactions entre le disque de débris et une planète. « On savait que des planètes pouvaient creuser les disques, mais on n’en avait jamais surpris une sur le fait. C’est une confirmation majeure « , estime Anne-Marie Lagrange. Depuis près de vingt ans, les astronomes observent dans les disques de poussières de jeunes étoiles ces fameuses lacunes – les gaps – sans pouvoir les relier formellement à une planète. Trop peu massives, trop éloignées de leur étoile, les candidates restaient invisibles. Cette fois, les scientifiques ont bien la preuve que la planète à peine formée « nettoie » son orbite. Mais pas comme on pourrait l’imaginer…

« Ce n’est pas la planète qui balaie la poussière en avançant comme un chasse-neige, précise Éric Pantin, astrophysicien au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). Dans un disque protoplanétaire, le gaz et les poussières tournent presque à la même vitesse que la planète. Elle n’attrape donc rien. » Concrètement, du fait de leur interaction gravitationnelle avec la planète, les poussières situées à l’intérieur de l’orbite de la planète gagnent de la vitesse et migrent vers l’étoile, tandis que celles situées plus loin sont ralenties et repoussées vers l’extérieur. Ce double mouvement vide progressivement la zone autour de la planète, jusqu’à former un véritable fossé de matière – le fameux gap. Seules les poussières en résonance parfaite avec la planète – partageant la même période orbitale – restent piégées sur l’orbite. Elles forment un anneau étroit, observable sur l’image de TWA 7b comme un délicat trait de matière au milieu du vide du gap.

Des indices supplémentaires pour départager les modèles

Reste une question de taille: comment une planète de la masse de Saturne a-t-elle pu émerger si loin de son étoile, en moins de dix millions d’années? Deux grands scénarios sont aujourd’hui en lice. Le premier, dit accrétion sur noyau, suppose qu’un cœur rocheux se forme lentement à partir des petits corps présents dans le disque, jusqu’à atteindre une masse suffisante, environ 10 masses terrestres, pour attirer du gaz. Le second, appelé « instabilité gravitationnelle », postule au contraire un effondrement rapide d’une fraction du disque, qui formerait directement une planète sans passer par un noyau solide.

Mais même avec ces modèles en main, il est difficile de trancher dans le cas de TWA 7b. « Nous ne sommes déjà pas d’accord pour les géantes du Système solaire, s’amuse Anthony Boccaletti. Même si l’on penche tout de même pour le scénario ‘accrétion sur noyau’… Pour TWA 7b, nous avons une planète peu massive en comparaison d’une Jupiter, en orbite autour d’une étoile peu massive, et qui échange de la matière depuis longtemps avec le disque. Autant d’indices qui font penser, sans être catégorique, à l’accrétion sur noyau, car l’instabilité gravitationnelle forme plutôt de très grosses planètes, très rapidement. » Éric Pantin, lui, remarque qu’à une distance aussi grande de son étoile, « les temps de formation deviennent très longs dans le cas d’un scénario ‘accrétion sur noyau’, même si le matériau est là « .

Dans ce contexte, un scénario par effondrement gravitationnel rapide du gaz du disque lui semble plausible. Pour départager ces scénarios, il faudra d’autres indices. « On a besoin de connaître plus finement la température de TWA 7b qui n’est qu’une estimation jusqu’ici, note Éric Pantin. La température initiale d’une planète formée par accrétion sur cœur est plus basse que celle d’une planète formée par instabilité gravitationnelle « .

L’équipe espère ainsi obtenir un spectre de la planète grâce à de futures observations du JWST. Elle pourrait révéler, en plus de la température exacte, la composition de son atmosphère. Autant d’indices clés pour affiner l’estimation de sa masse et trancher entre différents scénarios de formation.

Identifier les espèces chimiques présentes dans l’atmosphère

Dans le domaine de la naissance des planètes, le JWST a ouvert un chemin que le futur Extremely Large Telescope (ELT), en construction dans le désert d’Atacama (Chili), devrait élargir. Avec son miroir géant de 39 mètres – contre 6,5 mètres pour le télescope spatial -, l’ELT observera des planètes jusqu’à six fois plus proches de leur étoile. Il sera ainsi capable de voir directement des planètes de type Terre autour d’étoiles proches, comme Alpha du Centaure – un territoire inaccessible au JWST. Il offrira aussi une spectroscopie d’une résolution 100 fois supérieure à celle du JWST, grâce à l’instrument Metis, auquel participe Éric Pantin. « Nous identifierons plus précisément les espèces chimiques présentes dans l’atmosphère. » Sa mise en service est prévue vers 2030.

D’ici là, le JWST continuera ses observations. D’autres « bébés » planètes viendront nourrir l’album de famille, nous rapprochant toujours plus de nos propres origines. L’astronomie entre ainsi dans une ère où la formation planétaire ne se devine plus seulement à partir de modèles numériques. Elle s’observe en direct.

Détecter l’émergence de la matière première des planètes

Pour que des protoplanètes se forment, encore faut-il disposer des grains de matière élémentaires qui vont s’agréger petit à petit. Grâce au JWST et au radiotélescope Alma au Chili, une équipe d’astronomes dirigée par Melissa McClure, de l’université de Leiden (Pays-Bas), a observé la formation de ces tout premiers grains solides dans le disque protoplanétaire entourant une étoile à peine née, HOPS-315, âgée de 135.000 ans. Cette découverte a été publiée dans Nature en juillet.

Le système se trouve à environ 1370 années-lumière, dans la nébuleuse d’Orion. Près de l’étoile, à moins de 2,2 unités astronomiques, la température atteint environ 1000 °C: les poussières interstellaires, faites de silicates et d’autres minéraux, sont vaporisées par la chaleur. En migrant vers les régions plus froides du disque, le gaz se condense à nouveau et reforme des grains solides. Le JWST a capté les acteurs et témoins de cette transition inédite: à la fois du monoxyde de silicium gazeux (SiO), et des cristaux de forstérite (Mg2SiO4) et d’enstatite (MgSiO3).

C’est très probablement le même processus qui a eu lieu dans le Système solaire primitif, il y a 4,56 milliards d’années. Dans certaines météorites, les chercheurs retrouvent encore aujourd’hui des inclusions riches en calcium et aluminium, issues d’un mécanisme de formation identique. Ce sont les plus anciens solides connus du Système solaire, et les tout premiers jalons vers la naissance de notre planète.

Source: Sciences et Avenir

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press