Africa-Press – Burundi. La question au Burundi que j’essaie de mettre sur la table, avec le Premier ministre et avec les bailleurs de fonds, tourne autour des renforcements des capacités. Le gouvernement me dit : “Nous n’avons pas pu exécuter ce projet parce qu’on n’a pas les capacités.” J’ai posé la question : “Vous voulez des capacités externes qui viennent ici ou vous voulez qu’on vous aide à faire revenir les nationaux burundais hyper compétents qui sont dans la diaspora ?” […] », dixit le coordonnateur résident a. i du système des Nations Unies, Abdou Amy Dieng, animant un café de presse, à l’occasion de la Journée des Nations Unies, mercredi 25 octobre.

Les faibles capacités institutionnelles sont causantes et causées, le manque de patriotisme étant la mère des causes, ont rétorqué, tour à tour, le président du Sénat et le Premier ministre, lors de la présentation du Premier ministre, devant le Parlement, lundi 30 octobre, des principales actions du plan de travail et budget annuel du gouvernement, exercice 2023-2024. Une accusation fourre-tout pour tenter d’expliquer en dernier ressort la gestion calamiteuse des projets de développement et la corruption endémique dans l’administration burundaise. Dans la même veine que les infractions sans périmètre bien défini d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et d’« atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale », arsenal juridique anti-opposants ou pour activistes et journalistes non pro-pouvoir.

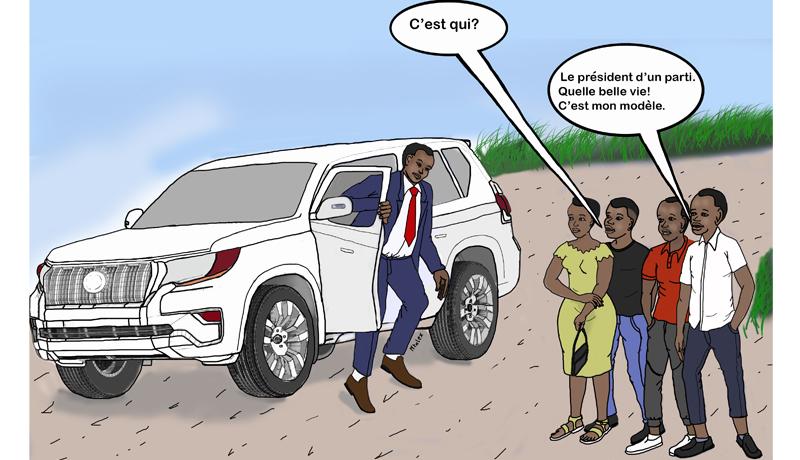

Le « péché originel » de la mauvaise gouvernance au Burundi réside dans la recherche d’une rente comme motivation de l’engagement politique. Quand la motivation de l’engagement des responsables politiques est l’enrichissement personnel, les moyens d’action vont de la simple corruption à la capture d’Etat : un pillage des entreprises et institutions nationales par des hommes et des femmes au sommet de la pyramide qui travaillent dans leur intérêt privé. L’impact attendu à terme est la paupérisation de la population et la crise des capacités de l’Etat. A rebours de la « Vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 », l’impact escompté par le régime Ndayishimiye. Dès lors, le non-alignement entre la motivation de l’engagement politique, les moyens d’action et l’impact escompté est le nœud du problème.

La bonne gouvernance « made in Burundi » commencera avec la volonté de résoudre un problème comme motivation de l’engagement politique. Avec l’intérêt général comme boussole de l’action publique. Ce qui impliquera de relever le niveau des jeunes d’aujourd’hui parmi lesquels émergeront les leaders de demain pour développer la capacité d’analyse des problèmes, d’en décrire les symptômes et l’intensité, d’en dégager les causes profondes, afin de formuler des pistes de solutions. Et, ce faisant, cultiver l’esprit du « pourquoi pas ? ».

Une école de la démocratie devrait voir le jour pour inculquer aux futurs gestionnaires du pays ce changement de paradigme, le désir de vérité pour prévenir la prolifération du mensonge qui annonce ou perpétue la tyrannie et le goût de la confrontation d’idées. Car limiter les débats au parti au pouvoir, c’est la garantie de se tromper souvent sur de nombreux sujets. Même logique pour la coordination des projets de développement. Plus les Burundais sont nombreux à être en lice, plus aussi sont grandes les chances que le travail soit exécuté de main de maître dans le temps imparti.

Résister aux désirs et tentations de court terme pour des buts de long terme est la clé pour allumer la flamme porteuse d’espoir, redonnant du sens à l’engagement politique.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burundi, suivez Africa-Press