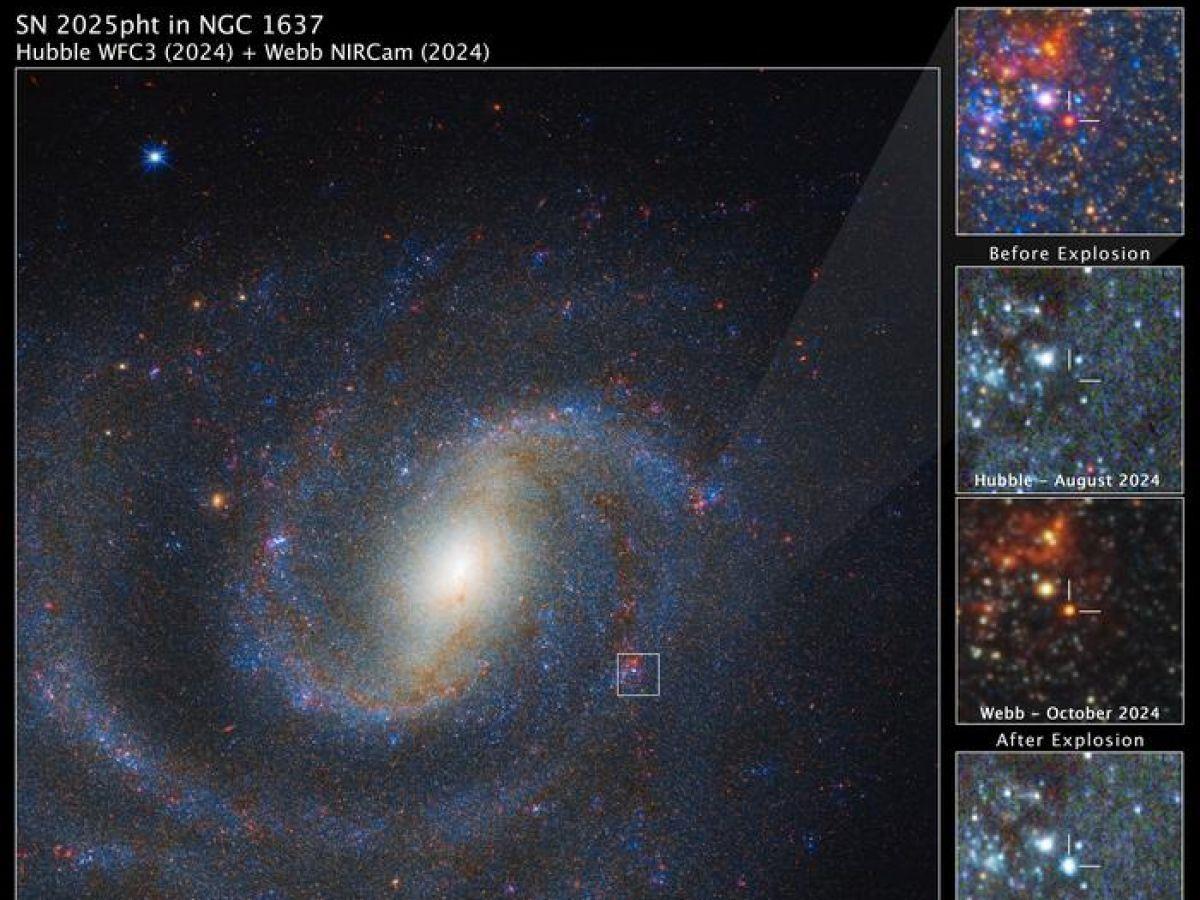

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Publiée le 8 octobre 2025 dans la revue The Astrophysical Journal Letters, une étude de l’Université Northwestern (Etats-Unis) révèle la détection de la toute première étoile de la famille des géantes rouges à devenir une « supernova candidate ». Une étoile condamnée à devenir une supernova dans quelques millions d’années, une première pour cette catégorie d’étoiles et la possible réponse à une incohérence céleste vieille de plusieurs décennies.

Située dans la galaxie NGC 1637, à 39 millions d’années-lumière de la Terre, l’étoile mourante serait destinée à exploser définitivement dans plusieurs millions d’années, laissant la place à un pulsar… ou un trou noir !

À la recherche des Dames Rouges

Découverte grâce au travail de Charles Kilpatrick et d’Aswin Suresh, l’étoile maudite, SN2025pht, a été détectée grâce aux images de l’ASAS-SN (à prononcer « assassine », All-Sky Automated Survey for Supernovae – Recherche Automatisé de Supernova dans le Ciel Entier), un réseau de surveillance spatiale de 24 télescopes répartis à travers le monde.

« L’ASAS-SN recherche des étoiles dont la luminosité varie soudainement, car c’est souvent le signe d’une supernova en devenir, raconte Charles Kilpatrick, chercheur du CIERA (Centre de Recherche et d’Exploration Interdisciplinaire en Astrophysique) et co-auteur de l’étude interviewé par Sciences et Avenir. Une fois que ce rapport est arrivé chez nous, nous avons aligné très précisément la position de cette étoile avec les données plus anciennes du télescope Hubble pour la caractériser. C’est là que nous avons compris qu’il s’agissait d’une supernova candidate issue d’une géante rouge. »

En effet, si les modèles théoriques prédisent que les supergéantes rouges devraient représenter la majeure partie des supernovas, leur masse titanesque les destinant à l’implosion, aucune n’avait été détectée jusqu’à aujourd’hui. Un manque qui pourrait avoir été causé… par notre propre matériel d’observation.

« Lorsqu’une étoile commence à se transformer en supernova, elle peut se mettre à produire de la poussière, ce qui va faire diminuer sa luminosité et la rendre plus rouge, explique l’astronome. La poussière crée une sortie de filtre qui absorbe la lumière bleue et la réémet dans l’infrarouge et donne une signature beaucoup plus intense dans cette longueur d’onde qu’en lumière blanche. »

« Cette poussière vient de la couche supérieure de l’étoile. Elle est arrachée par des vents qui sont à la fois très puissants, mais aussi beaucoup plus lents que nos vents solaires, précise-t-il. Elle peut être constituée de magnésium, d’aluminium, d’oxygène… Tout dépend de la composition de l’étoile elle-même. Dans le cas de SN2025pht, il s’agit principalement de carbone. »

Détecté par l’ASAS-SN puis observé par le télescope James Webb (JWST), SN2025pht a révélé une intense signature infrarouge. « Il est fort possible que nous ayons sous-estimé la taille de supernovas observées par le passé, ajoute le docteur Kilpatrick. Mais avec le JWST est particulièrement efficace pour caractériser les nuages de poussière et les corps en infrarouges, et au vu de ce nouveau résultat, il est même possible que nous ayons sous-estimé la taille d’autres étoiles par le passé. »

Le télescope James Webb, chasseur de supernovas

Avant l’arrivée du JWST et en plus des dizaines de télescopes répartis à la surface du globe, les observations spatiales étaient effectuées par Hubble. Cependant, si le célèbre satellite a signé certains des clichés les plus célèbres de l’histoire de l’astronomie, il n’était pas capable de prendre le moindre relevé en infrarouges.

Utilisés pour la toute première fois pour chasser les supernovas, les outils infrarouges du JWST pourraient permettre de détecter d’autres supernovas issues de géantes rouges, voire même reclasser des étoiles mourantes déjà observées.

“C’est très rare de pouvoir détecter ce type d’étoiles, car elles doivent être assez proches pour avoir été vues par Hubble. Le JWST n’est pas si ancien, donc il nous faudra encore plusieurs années pour avoir une archive des galaxies proches, s’enthousiasme Charles Kilpatrick. Mais plus le temps passe et plus le JWST va détecter ce type d’étoiles, et ce genre de découvertes risquent d’arriver de plus en plus souvent !”

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press