أفريقيا برس – المغرب. أولت الحضارات المتوسطية دائمًا قيمة خاصة للماء. ففي الثقافات الفارسية والمصرية وبلاد ما بين النهرين والأمازيغية والعربية الإسلامية، ترمز هذه الموارد الحيوية إلى الطبيعة والحياة والنقاء. “أمان” تعني الحياة، والتي يعتبرها الطوارق بمثابة “إمكانية الوجود”. وهكذا، ومنذ آلاف السنين، رفعت المعتقدات والطقوس الماء إلى مرتبة الضمان للحياة على الأرض، وجعلته غير قابل للفصل عن مفهوم الوفرة. ومن هنا، اعتُبر الماء ملكًا للمجتمع، يتم إدارته وتوزيعه بعدالة لضمان توفيره للجميع، مع الحرص على الحفاظ عليه.

وإذا كانت الاستخدامات القديمة قد ابتكرت في هذا التوزيع العادل للماء، فقد وجدت هذه الممارسات امتدادًا لها في مناطق مثل شبه الجزيرة الإيبيرية خلال العصر الاسلامي وما بعده، إلى أن أُدرجت ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو. فبعد سقوط غرناطة عام 1492، لم تختفِ هذه الممارسات: بل استمر تنظيم إدارة المياه من قبل شخص موثوق، يعاونه مجلس ومحكمة خاصة بالماء. وهكذا، حافظت الإدارة الجماعية على تقاليدها، مستندة إلى ممارسات تعود إلى عصور أقدم بكثير. وبفضل النقل بين الأجيال، أُبقي على هذه السلعة الحيوية في مناطق نادرة المياه أو الجبلية.

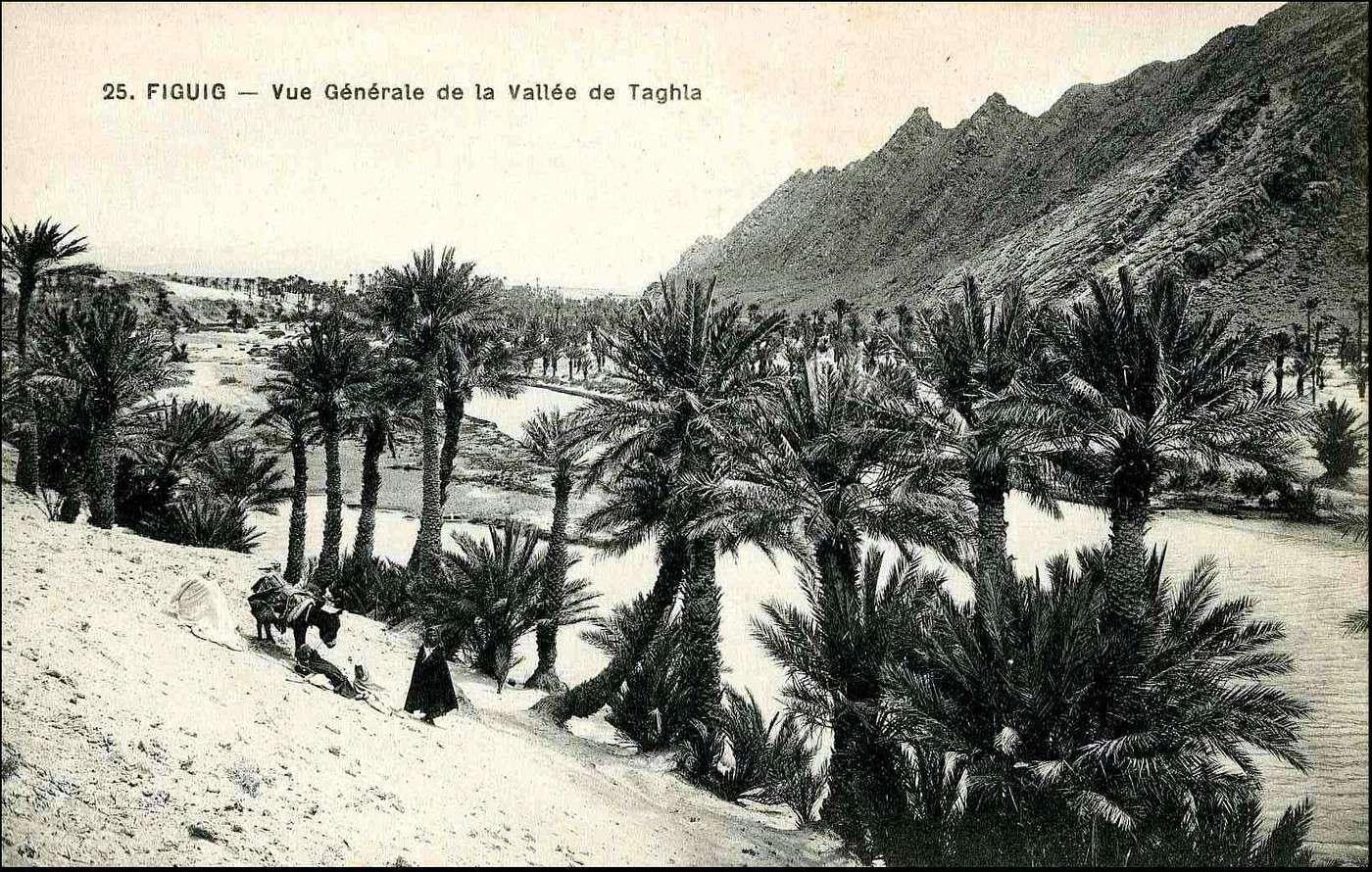

وعلى مرّ القرون، تلاقت هذه التقاليد مع الاستخدامات المحلية، المتجذّرة في طرق قديمة تعود لآلاف السنين وابتكارات علمية حديثة. في المغرب المعاصر، تُعرف المناطق الجبلية والواحات بممارساتها العريقة، خاصة في المناطق المعروفة بنشاطها الزراعي أو الرعوي. ومن بين هذه المناطق، لعبت فجيج دورًا اقتصاديًا محوريًا، باعتبارها نقطة إمداد ومحطة توقف. كانت مركزًا للمعرفة والتجارة العابرة للصحراء، وتمتعت بـ”وظيفة حضرية ضمن إقليم يقوم على التكامل” بين الواحات والحياة البدوية. ØμÙرة ÙØ ̄ÙÙ Ø© ÙÙØμر Ø£ÙÙØ§Ø ̄ Ø3ÙÙ٠ا٠ÙÙ ÙجÙجصورة قديمة لقصر أولاد سليمان في فجيج

تُعرف المنطقة بحفاظها على النقوش الصخرية المنسوبة إلى الصيادين والرعاة في العصر الحجري الحديث. وكجزء لا يتجزأ من إقليم الموحدين (1121–1269)، تشهد خصوصًا ببناء قصر العين قرب منابع المياه. وتشير الروايات التاريخية إلى أن فجيج استضافت شعوبًا من أصول متنوعة: أمازيغ (زناتة وزناقة)، عرب، مور أندلسيون، أفارقة من جنوب الصحراء، حرّاطين من نسل العبيد، إلى جانب مجتمعات مسلمة ويهودية. وفي القرن الثاني عشر، أشار الكتاب المجهول “كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار” إلى خصوبة واحة فجيج.

فجيج، خبرة في إدارة المياه في الواحات في القرن الرابع عشر، أشار ابن خلدون إلى فجيج لزراعة النخيل، وكذلك إلى “دورها التوزيعي للمنتجات التي يجلبها البدو”. وخلال الفترة نفسها، أصبحت الواحة “محطة لا غنى عنها لمرور القوافل المتجهة إلى قورارة وتوات، وبالتالي نقطة تبادل رئيسية في المنطقة”، كما ورد في مقالة يونس خلوقي وأجنيس شاربنتييه بعنوان “فجيج ومنطقتها في الخيال العسكري الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر”، المنشورة في مجلة العوالم المسلمة والمتوسطية (2021).

وقد ورد ذكر فجيج أيضًا في كتابات ليون الإفريقي وتوماس شو. “لكن التوسع الاستعماري حرم، في مطلع القرن العشرين، فجيج من دورها التجاري وأسهم في عزل الواحة”، كما يؤكد الباحثان. وفي الكتاب الجماعي “تقاسم الماء (إسبانيا، البرتغال، المغرب)” (2006)، خصص المؤرخ وعالم الآثار طارق مدني مقالًا لـ”تقاسم الماء في واحة فجيج”، وقدّم فيه تحليلًا يجمع بين تخصصين علميين في البحث. وقد وصف المدينة وقصورها بأنها “مثال مميز لقدرة الإنسان على التكيّف مع القيود الشديدة التي يفرضها الجفاف في البيئة الصحراوية المغاربية”.

معتمدة كنُظم زراعية ذات أهمية عالمية (SIPAM) من قِبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومسجَّلة في عام 2022، تُبرز قصور فجيج هذا الفضاء الذي يعكس نشاطًا اقتصاديًا عريقًا، حيث يُعدّ الماء سلعة لا غنى عنها. إنه فضاء يجمع بين الزراعة والتجارة والحِرَف اليدوية، والوظائف الثقافية والدينية والأكاديمية. “في فترات الجفاف، كان السكان البدو المدمرون يُخيِّمون حول الواحة ويعرضون قوتهم العاملة على سكان القصور. وفي سنوات الوفرة، كان البدو يجعلون قصور فجيج مخزنًا (مخزنًا) لمنتجاتهم (الحيوانات، الصوف، الزبدة المذابة، الجلود، القرون)”، يُشير ملف التسجيل.

لقد دعمت هذه الإدارة المشتركة للبيئة الحفاظ على الواحة، التي تتضمن نظامًا ذكيًا للري في بساتين النخيل، إلى جانب العمارة المرتبطة بالممارسات الاجتماعية والثقافية المحلية. وفي هذا السياق، يبرز الملف أن “القصور هي مجتمعات متميزة بقيت لفترة طويلة مستقلة”، حيث تمتلك كل واحدة منها منطقتها الخاصة من بساتين النخيل التي تُستغل في قطع صغيرة (حدائق) متدرجة. “كل قصر يستغل منبعه أو منابعه، التي تصل إلى الحدائق عبر شبكة من القنوات تُديرها أجهزة مختلفة (مراقب المياه، مجتمع المزارعين). وداخل كل قصر، توجد شبكة مؤسسية ضيّقة من المجموعات والجمعيات (الجماعة، جمعيات المزارعين، البستانيين، الملاك…) تدير عملها بعيدًا عن التحكيم والتوجيهات السياسية البلدية”، كما يوضح المصدر نفسه.

وبعبارة أخرى، فإن المجتمع الواحي في فجيج قد “طوّر نموذجًا ذكيًا لتوزيع وتقسيم المياه يتكيف مع الظروف المحلية”، يُطلق عليه الخَطَّارة أو الفُقَّارة، لكنه يختلف تمامًا عن مثيله المعروف في أماكن أخرى. ففي هذه المنطقة، لا يُهمَل هذا النظام المياه الجوفية، بل يُتيح نقل المياه من الينابيع الارتوازية الناتجة عن تدفُّقات من حوضٍ محاصر يُشكِّل بئرًا تتدفّق منه المياه طبيعيًا. وفي الواقع، تأسست قصور فجيج بناءً على هذه الموارد المائية.

وبحسب التنظيم الاجتماعي آنذاك، “كانت تعبئة وصيانة منشآت الري، وطرق توزيع وتقسيم الموارد، وتقنيات القياس والمحاسبة للحقوق، وتسوية النزاعات، تخضع لقانونٍ عُرفي”. بالإضافة إلى ذلك، “تُشكّل المعارف والتقنيات والممارسات المرتبطة بالري وفق هذا القانون عنصرًا رئيسيًا من التراث الثقافي والتقني”.

وفي التطبيق العملي، يتم التوزيع “بوحدة زمنية للمياه مباشرةً من الينابيع عبر شبكة التوزيع”، وهي وحدة قابلة للتحويل إلى حجم “عندما تُخزَّن مياه الينابيع في حوض تراكم جماعي”. وتُحدَّد الكمية القابلة للتسليم بناءً على مستوى المياه المقاس، حيث تتوافق كل وحدة مع حجم معيَّن بالمتر المربع. علاوة على ذلك، فإن تسوية النزاعات المحتملة وإدارة المياه تخضع لمؤسسة “تحكمها المجلس الاستشاري للقرية المسمى الجماعة”، وهو مجلس يتكوّن من “حكماء كل سلالة من القرية”.

وتتولى هذه الهيئة أيضًا صيانة الفُقَّارة وقنوات الري، بينما تكون صيانة القنوات الرئيسية “مسؤولية المجتمع”. أمّا صيانة القنوات الثانوية، فهي “مسؤولية مالك القطعة التي تمر بها”، بينما “يتم شراء وبيع المياه من خلال بورصة مياه الري”.

ومن بين آليات النقل، تم تصميم الفُقَّارات لتغذية السواقي، التي تُشكِّل نظامًا متفرعًا من القنوات يخدم كل حديقة بالجاذبية. ويتكيَّف المسار مع التضاريس، ويُدمج إدارة تُمارس “من قِبل قصر، أو سلالة، أو عائلة”. وهكذا، “لكل مجموعة اجتماعية شبكتها الخاصة” التي تنقل حصص المياه. “وللحفاظ على هذا التملك الخاص، ليس من النادر العثور على جسور صغيرة تُمكِّن جزأين من الشبكة من الالتقاء دون خلط مياههم”.

عنصرٌ آخر مهم في تقاسم مياه الينابيع بين أصحاب الحقوق يتمثّل في المشاركة في حفر الفُقَّارة والمساهمة في الجهود الدفاعية. وبعبارة أخرى، “تُوزَّع المياه على الأفراد بالتناوب الزمني” عبر وحدة قياس تُعرف بـ”الخروبة”، وهي تعادل دورة مياه مدتها خمس وأربعون دقيقة. وتُعدّ هذه الوحدة ملكية خاصة، يمكن بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، ما يمنحها طابعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متجذرًا في نظم الواحات.

الخطارات: آلية قديمة من الشرق إلى شمال إفريقيا

خارج الفضاء الواحي لفجيج، يُعتقد أن أول شبكة لتصريف المياه عبر الخطارات، بالشكل المعروف اليوم، صُمّمت في مطلع القرن الثاني عشر على يد الموحدين. وفي مراكش، اكتسب هذا النظام لنقل المياه شعبية واسعة ابتداءً من عام 1106، بفضل عبيد الله بن يوسف، القادم من الأندلس. آنذاك، كانت الإمبراطورية الموحدية تفرض سيطرتها على مناطق شاسعة في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث تأثرت هذه المناطق على المستويين المعماري والمؤسسي. وكان توزيع المياه في القرن الثاني عشر جزءًا من مقومات الحُكم في الأندلس الخلافية.

ويستمد هذا النظام أصوله من ممارسات قديمة، خاصةً في بلاد فارس، التي شهدت منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام تطور نظام القنوات المائية. كما انتشر هذا النمط على نطاق واسع في مناطق الشرق. وتُشير جمعية “ماء الصحراء” إلى أن البدايات الأولى لهذا النوع من البُنى التحتية الهيدروليكية تعود إلى “العهود القديمة، حيث ورد ذكرها في القرن الخامس قبل الميلاد لدى هيرودوت”. وتضيف الجمعية: “لدينا أيضًا، من خلال روايات بوليب، معلومات تفصيلية عن الخطارات في فارس خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد”.

ومنذ ذلك الحين، ورد ذكر أنظمة مشابهة طوّرها الأمازيغ في شمال إفريقيا، ما يدل على تفرّد ابتكاراتهم رغم تشابه المبادئ. وفي مختلف هذه المناطق، عملت الخطارات وفق المبدأ ذاته القائم على نقل المياه وحفظها، وإن اختلفت التسميات؛ فقد عُرفت بأنظمة مماثلة في باكستان وأفغانستان، وسلطنة عُمان، واليمن وسوريا، والصين، وحتى في إسبانيا.

في مراكش، كان النظام يشمل جمع المياه الجوفية ومياه الأمطار عبر قنوات تتبع تضاريس الأرض، ما ساهم في تغذية الخزانات الجوفية. وبينما كانت القنوات المفتوحة عُرضة للنباتات والتبخر، وفّرت الخطارات حلاً أكثر فاعلية للحفاظ على المياه، خاصةً في تصريف المياه المنحدرة من سفوح الأطلس.

وقد أدّى هذا النظام، لقرون عديدة، إلى تزويد المدينة الحمراء ومحيطها—بما في ذلك بساتين النخيل، والزيتون، والحدائق—بالمياه. إلا أن الجفاف المتكرّر، والزراعة المكثفة، وتحولات أنماط الاستهلاك، ساهمت في تراجع هذا النظام. ورغم ذلك، لا تزال بعض الخطارات تُستخدم في المناطق الريفية، مجسّدة بُعدًا بيئيًا عميقًا في الممارسات التقليدية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس