بقلم : مصطفى واعراب

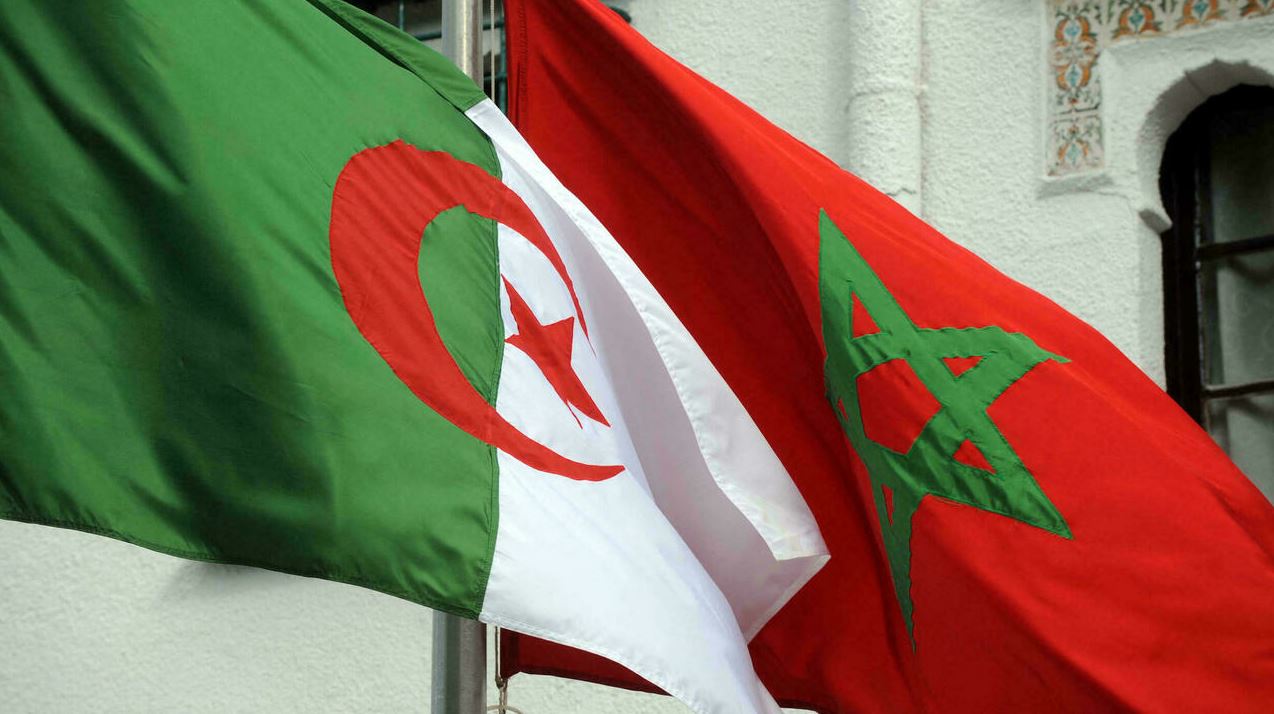

أفريقيا برس – المغرب. في أصل القطيعة الثانية للعلاقات بين أكبر بلدين مغاربيين المغرب والجزائر، يوجد نزاع يعد من أقدم النزاعات بين الدول المتجاورة في العالم. وتعود أسبابه العميقة إلى عوامل يتداخل فيها التاريخي بالجغرافي بالسياسي، وتستخدم فيه الأدوات السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية والمخابراتية، في حرب باردة استغرقت طويلا جدا وتستنزف مقدراتهما معا. ويبدو أن هذه الحرب الباردة التي قاربت الخمسة عقود بين البلدين، ستبقى مستمرة لسنوات أخرى طويلة قادمة، في ظل غياب تام لأي مؤشرات على وجود نية في تجاوزها.

وفي سياق ذلك، يبقى الأمل كل الأمل لدى الشعبين المغربي والجزائري وعموم شعوب المنطقة، على الأقل، في ألا ينزلق الوضع البالغ التوتر على الجبهات التي تنام على برميل بارود مرعب، إلى مواجهة عسكرية مدمرة لن يخرج منها أحد منتصرا، بالنظر إلى تقارب ميزان القوى العسكري بين البلدين. تحليل.

إعلان القطيعة الثانية

في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، نظم رئيس الديبلوماسية الجزائرية رمطان العمامرة ندوة صحفية مطولة، خصصها لإعلان قطع بلاده علاقاتها مع الجارة الغربية المغرب. وتعد هذه القطيعة الثانية في تاريخ البلدين خلال قرابة ستة عقود، أي منذ استقلال الجزائر في العام 1962. فقد كانت القطيعة الأولى في العام 1976 بمبادرة من المغرب، بسبب إعلان الجزائر تبني مشروع جبهة البوليساريو الداعي إلى انفصال الصحراء الغربية، التي كانت إسبانيا قد انسحبت منها واسترجعها المغرب.

لكن إذا كان المبرر المغربي لقطع العلاقات مع الجزائر قبل 45 عاما واحدا وواضحا، فإن المبررات الجزائرية للقطيعة الثانية في تاريخ العلاقات بين البلدين كانت كثيرة وغامضة، بحيث استغرق عرضها من طرف العمامرة قرابة الساعتين. فالجزائر تؤاخذ على المغرب قائمة طويلة لما تعتبرها “أعمالا عدائية” لا تتوقف، بينما التزم المغرب لهجة مهادنة معتبرا أن القرار الجزائري كان “متوقعا” ومعربا عن “أسفه” لاتخاذه ومفندا ادعاءات الحكومة الجزائرية.

والواقع أن وجهتي النظر بين ديبلوماسيتي البلدين متباينة جدا حد التضارب، وهو الأمر الذي انعكس بالضرورة حتى على النخب الجزائرية والمغربية. فمن وجهة النظر المغربية ليس التبريرات الجزائرية مفهومة ولا مستساغة. فمن يصدق أن المغرب لم يعد له من شغل حتى يتفرغ لإشعال حرائق بغابات الجزائر؟ وأية مصلحة له في أن تزيد الأوضاع المضطربة أصلا بما يكفي في جارته الشرقية توترا؟ إذا كانت الجزائر جادة ‒كما أعلنت‒ في استئصال “الإرهاب”، لماذا لم تقطع علاقاتها مع فرنسا وإنجلترا اللتين تأويان مسؤولي وأنصار حركتَي الـ “ماك” المطالبة بانفصال القبايل، و”رشاد” الإخوانية” المطالبة بـ “دولة مدنية لا عسكرية”.. وهما المنظمتان اللتان أعلنتهما “إرهابيتان” في مايو الماضي وتتهم المغرب بدعمهما، بل وتتهمهما بإحراق غابات القبايل واغتيال الناشط الشاب جمال بن إسماعيل لحساب المغرب وإسرائيل؟

ثم إذا كانت الجزائر جادة في إعلان موقفها “المبدئي” المناهض لكل من يعترف بإسرائيل إلى هذا الحد، لماذا لا تمتلك الجرأة نفسها مع خمس دول عربية أخرى (السودان، ومصر، والأردن، والبحرين، والإمارات)، تعترف بها وتحتضن سفارات إسرائيلية في عواصمها؟ ولماذا لا تقطع الجزائر علاقاتها أيضا مع 40 دولة إفريقية تعترف بإسرائيل؟ بل لماذا لا تنسحب من الاتحاد الإفريقي بعد قبوله عضوية إسرائيل بصفة “عضو مراقب”؟

ورغم أن الجزائر قررت في أعقاب القطيعة عدم تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي، الممتد من الجزائر نحو إسبانيا والبرتغال مرورا بالمغرب والذي ينتهي أواخر الشهر القادم، إلا أن الإبقاء على قنصليات البلدين مفتوحة رغم إغلاق السفارتين في الرباط والجزائر، يمكن اعتباره محافظة على شعرة معاوية بين الأخوين اللدودين. ويمكن أن نقرأ في الأمرين معا محاولة جزائرية للضغط السياسي على المغرب، بهدف الدفع به إلى التراجع.

ويؤكد وجهة النظر هذه الباحث الجامعي والصحفي الجزائري عبد النور تومي، المتخصص في شؤون شمال إفريقيا في مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام)، الذي يرى في مقال رأي نشره قبل أيام، بأن “الغاز يبقى الورقة الرابحة الأهم في يد النظام الجزائري، حيث يمكن للجزائر الضغط على المغرب عبر فرض شروط تعاقدية جديدة لتسويق كميات من الغاز، تصل إلى مليار متر مكعب سنويا، بالنظر لإمكانية تلبية حاجات إسبانيا والبرتغال من الغاز الجزائري عبر خط أنابيب (ميدغاز). وهو ما يعني أن المغرب سيفقد ميزة حقوق العبور، وسيكون ملزما بالشراء وفق شروط جديدة تفرضها الجزائر، وبمنطق السوق الذي ارتفعت أسعاره أضعافا مضاعفة”.

لكن العارف بأحوال البلدين يدرك دون شك أن إغلاق أنبوب الغاز إياه، لن يكون كافيا للضغط بالقدر المطلوب على المغرب. وبالتالي فإن القطيعة ستظل قائمة.

جِوار صعب ومضطرب

من خلال استعراض الحيثيات التي ذكرها العمامرة لتبرير قطع بلاده علاقاتها مع المغرب، نجد خلافات سياسية ومحطات تاريخية مرت على بعضها أكثر من نصف قرن، أي منذ استقلال الجزائر. وهو في ذلك يلتقي مع المؤسسة العسكرية التي اتهمت المغرب في افتتاحية عدد مجلتها (تحمل اسم “الجيش”) للشهر الماضي، بـ “خيانة الجزائر منذ العام 104 قبل الميلاد، عندما قام بوخوس ملك موريتانيا الطنجية (يُفترض أنها المغرب الحالي) بتسليم يوغرطة ملك نوميديا (يفترض أنها الجزائر الحالية) إلى روما لتقتله”!

بدأت قصة النزاع الجزائري المغربي– في الواقع–منذ بدايات العهد الاستعماري الفرنسي الذي بقي في الجزائر لـ 132 عاما (من 1830 حتى 1962). فبعد تقهقر المقاومة الجزائرية ومعها مغاربة أمام الآلة الحربية الفرنسية، اضطر زعيمها الأمير عبد القادر إلى اللجوء للمغرب، وشرع في شن حرب عصابات ضد الفرنسيين. وبسبب دعمه للمقاومة الجزائرية، دخل المغرب في معركة إيسلي في 1844 ضد الفرنسيين، وانهزم فيها هزيمة كان لها ما بعدها. وهو ما اضطره إلى التخلي مكرها عن المقاومين في نهاية المطاف. وشكل ذلك منطلق العداء الجزائري للمغرب، حيث اعتبرت أنه “خان” مقاوميها، بينما كان المقاومون قلة وغالبية القبائل الجزائرية انتهت إلى موالاة المحتل الفرنسي.

مع احتلال الجزائر، لم يكن هناك أي رسم للحدود بشكل دقيق وكامل مع المغرب، إذ لم تكن فرنسا معنية بترسيم حدود “الجزائر الفرنسية” مع جيرانها إلا بعد اكتشافها للنفط ولمناجم الحديد في المناطق الحدودية مع المغرب. حينها فقط أعادت السلطات الفرنسية ترسيم الحدود بضمها كلا من منطقة “حاسي بيضا” و”بشار” بأقصى الجنوب الشرقي للمغرب ضمن “المقاطعة الفرنسية” للجزائر آنذاك.

وبعد استقلال الجزائر سنة 1962، طالب المغرب باسترجاع المنطقتين بالإضافة إلى مناطق أخرى كانت تعود لمغرب ما قبل الاستعمار الفرنسي، مستندا في ذلك إلى وثائق تاريخية. لكن الجزائر المستقلة رفضت ودعت إلى عدم المساس بالحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي. وانتهى الرفض الجزائري مع الإصرار المغربي إلى اندلاع حرب ضروس في أكتوبر 1963، سميت بـ “حرب الرمال”، وقد تكبد فيها الطرفان خسائر مادية وبشرية كبيرة، لتنتهي هذه الحرب “السوداء في تاريخ البلدين” بتدخل منظمة الوحدة الأفريقية، التي أرست وقفا لإطلاق النار بينهما في 20 فبراير 1964.

بعد ذلك استغرقت المفاوضات بين البلدين زمنا طويلا، قبل أن يوقع الرئيس الجزائري هواري بومدين والعاهل المغربي السابق الحسن الثاني، على اتفاقية لتقسيم الحدود بين البلدين في 15 يوليو 1972. إلا أنها لم تنه الخلافات حول الحدود وحالة العداء، إذ بعد إعلان تكوين جبهة البوليساريو سنة 1973، التي دعت إلى انفصال “الصحراء الغربية”، قامت الجزائر وليبيا بدعم الجبهة عسكريا وماليا في قتالها ضد القوات المغربية في السبعينيات الثمانينيات. ونتج عن ذلك قطع المغرب لعلاقاته لأول مرة مع الجزائر في 1976.

وبعد دحره لقوات البوليساريو بعد عناء في عام 1980، أقام الجيش المغربي جدارا أمنيا استغرق تشييده 7 سنوات ليمتد على طول الحدود الجنوبية بين البلدين الجارين (يمتد على حوالي 3000 كلم). وانطلاقا من هذه المرحلة، انتقل الصراع بين البلدين من المواجهة الحربية المباشرة وغير المباشرة، إلى المعترك الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والمخابراتي والإعلامي، بل وحتى الديني. وبالنتيجة أصبح تصادم ممثلي المغرب والجزائر، في كل محفل عربي أو إفريقي أو دولي يجمعهم، شيئا مألوفا.

خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الماضي، دعا السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال إلى “استقلال شعب القبائل” عن الجزائر، ردا على إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن دعم بلاده الدائم لحق تقرير مصير “الشعب الصحراوي”. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تدعم الديبلوماسية المغربية قضية القبايل، ردا على تبني الجزائر لـ “القضية الصحراوية”، إلا أن الأمر اختلف هذه المرة بسبب التطورات الجسيمة التي تمر منها الجزائر، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. فقد استدعت الجزائر سفيرها احتجاجا، في 18 يوليو الماضي وطلبت “توضيحات” من المغرب، متوعدة إياه بأنها ستراجع علاقاتها معه. وبالفعل في 24 اغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب “الأعمال العدائية” للمملكة ضدها.

هل المصالحة ممكنة؟

في حساب ردود الفعل الإقليمية والدولية على القطيعة، سجلنا تفاعلا ضعيفا حتى لا نقول منعدم الأثر والتأثير. فعربيا دعت كل من السعودية والبحرين الطرفين إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد وتغليب الحوار لحل الخلافات”، بينما طالبت ليبيا بعقد اجتماع لأعضاء اتحاد المغرب العربي وهي المنظمة الإقليمية التي ينتمي إليها طرفا الأزمة. بينما دوليا اكتفت فرنسا ومعها كل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، بدعوة الجانبين إلى” تغليب لغة الحوار”. وخارج لغة تسجيل المواقف لرفع العتب هذه، لا شيء.

والآن وقد بلغ التوتر بين البلدين مداه بقطع العلاقات، الذي يعتبر في الأعراف الديبلوماسية شكلا من أشكال إعلان الحرب، يطرح الموقف سؤالا حارقا: هل ما تزال المصالحة ممكنة؟ وهل يمكن نزع فتيل التوتر أو على الأقل وقف تدهور الأوضاع بين الطرفين؟

على الرغم من أنه لم يُعلن رسميا حتى الساعة عن قيام أية وساطة عربية أو غيرها، لحلحلة الأزمة بين الجزائر والمغرب، إلا أن دولا عربية عدة بينها موريتانيا وقطر ومصر والسعودية قد أعلنت قيامها بخطوات ربما يمكن اعتبارها مقدمات لوساطات قد تقودها بعض تلك الدول لاحقا في هذا الشأن. على الأقل إذا لم تكن المصالحة صعبة جدا ومعقدة بسبب واقع التنافر السياسي المزمن القائم بين نظامي البلدين، وخصوصا ما كان من غياب مناخ الثقة المزمن وتضارب المصالح بينهما، فإنها بالمقابل ليست مستحيلة تماما. ولفهم التعقيدات التي يطرحها إنهاء القطيعة الثاني بين البلدين، سيكون علينا العودة إلى تاريخ القطيعة الأولى.

لقد استغرقت القطيعة الأولى بين البلدين من 1976 حتى 1988، يمكن تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى امتدت لثلاث سنوات من 1976 وحتى وفاة الرئيس الهواري بومدين في يناير 1979، واتسمت خلالها العلاقات بين الجزائر والمغرب بالتوتر الشديد إلى درجة أن جيشيهما تقابلا أكثر من مرة في معارك بمنطقة أمغالا بالصحراء المغربية.

أما المرحلة الثانية فقد امتدت لتسع سنوات، منذ خلافة الشاذلي بن جديد لبومدين في مطلع 1979 وحتى عودة العلاقات في 16 مايو 1988. وهنا لا بد من التذكير بأن المغرب استقبل بارتياح تولي العقيد ابن جديد للرئاسة في الجزائر، حيث انتعشت الآمال بقرب انتهاء القطيعة. وبالفعل التقى العاهل الحسن الثاني رسميا الرئيس بن جديد في العقيد لطفي، وهي بلدة حدودية صغيرة على الجانب الجزائري من الحدود مع المغرب. وقد التقيا مرتين الأولى في 26 فبراير 1983، والثانية في 24 مايو 1987.

وتم هذا اللقاء الثاني بوساطة سعودية برعاية الملك فهد بن عبد العزيز. وفي أعقاب ذلك عرفت العلاقات الثنائية بين البلدين انفراجا أدى إلى عودة السفيرين وفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. وتوج مسلسل المصالحة باحتضان الجزائر لقمة زرالدة في يونيو 1988، ثم احتضان المغرب لقمة مراكش التي انعقدت بتاريخ 17 فبراير 1989، وشهدت إعلان ميلاد الاتحاد المغاربي.

ينبغي الاعتراف بأنه لولا الوساطة السعودية لما أمكن تقريب وجهتي النظر بين قيادتي البلدين حينها. لكن الأوضاع تغيرت، ولم يعد للسعودية الثقل العربي الذي كان، كما أنها مشغولة حاليا بحرب اليمن وبترتيبات “تحديث” الدولة التي يباشرها منذ سنوات ولي العهد محمد بن سلمان.

كما أن الجزائر تعيش حاليا أوضاعا داخلية غير مستقرة، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تجعل موضوع العلاقات مع المغرب شائكا جدا. وخلاصة القول إن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ليس هو العقيد الراحل الشاذلي بن جديد، والمحيط العربي الذي كان يمكن له أن يلعب دور الوساطة بفعالية لم يعد هو نفسه. ولذلك نختم على السؤال الذي يشغل بال الجميع في المنطقة المغاربية وخارجها: لقد استغرقت القطيعة الأولى بين الجزائر والمغرب 12 عاما، إلى أن سمحت لها ظروف داخلية وخارجية مواتية بأن تنتهي على خير في 1988.. فكم يا ترى ستستغرق هذه القطيعة الثانية بين البلدين؟

د. رشيد لزرق لـ “أفريقيا بريس”:

هناك أطراف دولية لها مصلحة في توثر العلاقات بين المغرب والجزائر

ما هي قراءتك لقرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب؟

قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب الذي اتخذه نظام العسكر مساء الثلاثاء 24 أغسطس، هو مجرد تصريف لأزمة خانقة تعيشها بلاد تقترب من أن تتحول إلى دولة فاشلة. فالنظام الجزائري اختنق داخليا ويريد صرفه عبر التلويح بالخطر الخارجي واتهام المغرب، بهدف مواجهة الفشل الداخلي والحراك الشعبي نتيجة فشل الدولة في مواجهة التطلعات الشعبية.

الجزائر على وشك التحول لدولة فاشلة وهذا ينذر بتحولات في المنطقة تحولات ذات بعد جيو-سياسي، أصبح فيها المغرب دولة إقليمية. نظام العسكر يعاني من عدة مشاكل اجتماعية والفقر وأزمات اقتصادية تهدد معيش المواطن الجزائري البسيط ومتطلباته البسيطة كالخبز والحليب وغيرها…

المغرب حاليا، بحاجة إلى مواجهة التهور الجزائري عبر المضي قدما في الخيار الديمقراطي و تماسك الجبهة الداخلية لمواصلة التنمية الشاملة، التي يقودها الملك محمد السادس، الملك المواطن الذي مد للجزائر يده للرقي بالعلاقات الأخوية بين الجزائر والمغرب، التي تنبي على تاريخ الكفاح المشترك ضد المستعمر، تحقيقا لحلم الوحدة المغاربية، لكن جنرالات الجزائر آذانهم صماء يفضلون التمسك بكراسيهم وريعهم أكثر من الانصات إلى صوت التعقل والحكمة وأصوات الجزائريين الذين يمنون النفس بفتح الحدود والتعرف على جوانب الاستثناء المغربي.

هناك اختناق داخلي لدى طغمة النظام العسكري يريدون تصريف ضغطه عبر التلويح بفزاعة الخطر الخارجي. وذلك بهدف إنجاح مخطط الإلهاء عن سعير الفشل الداخلي وإبطال مفعول الحراك الشعبي، نتيجة فشل الدولة في التجاوب مع التطلعات الشعبية، أكيد أن عصابة الجزائر في حالة انهيار وهي على وشك تحويل الجزائر إلى دولة فاشلة بتمام الحروف. إن المغرب حاليا بحاجة لنخبة وطنية حقة قصد مواجهة التهور الجزائري، عبر المضي قدما في الخيار الديمقراطي التشاركي وتأمين تماسك الجبهة الداخلية لمكافحة كل المؤامرات الظاهرة للعيان.

وما هي برأيك تداعيات قطع العلاقات على البلدين من الناحية الأمنية والاقتصادية؟

بخصوص الملف الامني هناك تنسيق اقليمي على مستوى البحر الابيض المتوسط. وهو تنسيق لم يتأثر بالعلاقات المتوترة، خاصة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. أما على الصعيد الاقتصادي في التعامل بين البلدين، فلا يشكل الحجم الذي يمكن أن يؤثر على اقتصاد البلدين على اعتبار أن المعاملات جد محدودة.

هل تتوقع أن تزيد التدخلات الخارجية من توتير مناخ عدم الثقة بين البلدين؟

هناك تحول على المستوى الإقليمي في صياغة السياسات الدولية في هذا المجال، والمغرب حقق طفرة في التعامل، كما ان اسبانيا وألمانيا لم تجنحا اتجاه الجزائر، بل حاول البلدان الاستفادة من توتر العلاقة بين المغرب والجزائر للاستفادة أكثر من أسواق البلدين، أكثر مما هو موقف سياسي، لكونهما يخشيان دخول الولايات المتحدة لإفريقيا من البوابة المغربية. أما إسبانيا فبدأت تلطيف موقفها لكونها تدرك حاجتها للمغرب، أكثر من حاجة المغرب لها. وذلك بفعل التطورات التي عرفتها أوروبا وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي. كما أن ألمانيا لا يمكن لها أن تكون في جبهة مع الجزائر، وهي أصلا ليست ضد الولايات المتحدة ولا إسرائيل. بل إن هناك صعوبة في هضم كون المغرب تغير وبات قوة إقليمية يقتضي التعامل بالمثل.

في ضوء ذلك، هل يمكن أن تنجح الوساطات في إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الجزائرية؟

الجزائر تتعرض لضغط دولي من أجل أن تقوم بتحول ديمقراطي حقيقي. والعداء للمغرب هو حاجة للنظام أكثر مما هو عداء مبني على أسس ومصالح. لنكن واضحين فإن دعوة الملك للجزائر إلى فتح الحدود، جاءت من رئيس دولة يقود أمة وشعبا، من قائد له مسؤوليات دينية وتاريخية وديمقراطية، قائد يريد أن يترجم الحلم المغاربي ولن يسجل عليه التاريخ كونه وقف ضد ما تفرضه عليه ترسانة مشروعياته.

ورسالة الملك الواضحة للجزائر تنطلق من مسؤوليته أمام التاريخ والأمة، عبر ترجمة إحساس الشعبين بضرورة عودة العلاقات وفتح الحدود والسعي إلى التكامل. وهو ما لا يمكن أن يستجيب له العسكر الجزائري، الذي جعل تواجده في السلطة مبررا في عدائه للمغرب، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع من نظام عسكري يكبح تطلعات شعبه، أن يترجم هذا المطلب الشعبي. ويبقى هذا الحلم مشروطا بانتقال ديمقراطي حقيقي بالجزائر. انتقال يفرز نخبا جديدة متحررة من هوس الماضي ومتطلعة لتحقيق المستقبل، كي تستجيب لمتطلبات المرحلة بالسعي لتحقيق التنمية.

إن الدول المغاربية تحتاج لتحول ديمقراطي ينهي عداء عمر طويل ويمحق البوليساريو صنيعة العسكر، بشكل يفسح المجال لفضاء مغاربي تجميعي وليس تقسيمي، والآن سيسجل التاريخ كون نظام العسكر لا يجرم في حق شعبه فقط، بل في حق الشعوب المغاربية التي تعبر بوضوح عن التطلع لإقرار الديمقراطية والحريات العامة، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق كرامة المواطن. إن الاختيار الديمقراطي مدخل أساسي لرفع جميع القيود والعراقيل، التي تحول دون تحقيق الشعوب المغاربية لطموحاتها في الوحدة والتكامل والتضامن.

مخاطر انزلاق عسكري

في حساب التداعيات المتوقعة للقطيعة بين البلدين أيضا، يمكن أن ندرج مخاطر انزلاق الأوضاع الهشة على الحدود إلى مواجهة عسكرية. هكذا وبالنظر عن قرب إلى خريطة الجزائر العسكرية، يتشكل التنظيم الإقليمي لـ”النواحي العسكرية” من ست نواحٍ، تتفرع كل واحدة منها إلى عدة قطاعات عسكرية. وتقع ناحيتان منها على خطوط تماس مباشرة مع المغرب، إذ تتاخم الناحيتان الثانية والثالثة حدود ست جهات مغربية هي: جهة الشرق، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب. وتعتبر الناحية الثالثة تحديدا بينها أكثر النواحي العسكرية أهمية، بالنظر إلى تماس الجزء الأكبر منها مع الحدود الجزائرية المغربية. وبالتالي لا تمنح قيادة هتين الناحيتين (خصوصا الثالثة التي يوجد مقر قيادتها ببشار وتضم قطاعات بشار وتندوف وأدرار)، بالنظر إلى الحساسية المفرطة للعلاقة مع المغرب، إلا لصقور المؤسسة العسكرية الجزائرية.

أما التقسيم العسكري للمغرب فيشمل منطقتين كبيرتين: منطقة شمالية (مقر قيادتها بالرباط) ومنطقة جنوبية (مقر قيادتها بأكادير)، ويتركز عمل القوات في المنطقة الشمالية على تأمين الحدود مع إسبانيا والجزائر والمحافظة على الأمن الداخلي، بينما ينصب عمل قوات المنطقة الجنوبية بالأساس على الدفاع عن الصحراء المغربية وحمايتها.

وإذا كان من حسن الحظ أن ترسانة السلاح التي يكدسها البلدان لن تستخدم على الأرجح في حروب، حيث هي موجهة فقط لفرض توازن رعب تفرضه الحرب الباردة السائدة بين البلدين منذ نصف قرن، فإن لهذا الأمر الواقع تكلفة جد ثقيلة. فالتسابق على السيطرة على المجال الجوي مثلا، تتطلب باستمرار شراء مقاتلات ورادارات وصواريخ وأسلحة ومعدات أخرى متطورة وباهظة الثمن. كما أن نشر القوات البرية بآلياتها الثقيلة (مدرعات ودبابات) وآلاف الجنود على مساحات شاسعة، يستنزف جهدا بشريا وميزانيات ضخمة.

فإذا أخذنا بالاعتبار الاستراتيجية الدفاعية للمغرب، مثلا، نجدها تقوم على نشر فيالق مدرعات وجنودا على كامل المنطقة الممتدة في شكل هلال، من وجدة في أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى جنوب غرب الصحراء، مرورا بالحزام الدفاعي، ردا على نشر الجزائر لصواريخ أرض جو وآليات حربية وعشرات آلاف الجنود على طول حدودها البرية الطويلة جدا مع المملكة..

ولذلك فإن أحد أكثر أوجه الصراع السياسي القائم منذ عقود خطورة، في السر وفي العلن بين الجزائر والمغرب، يتمثل في كونه أخذ البلدين بعيدا وبشكل متصاعد تدريجيا خلال العقدين الأخيرين، إلى سباق آخر محموما على التسلح الثقيل والمتطور. وهو ما يستنزف إمكانياتهما معا، في اقتناء سلاح يشترى فقط لخلق حالة من “توازن الرعب” بين القوتين الاقليميتين. فمجموع ما ينفقه البلدان معا يتراوح في المعدل إلى حوالي 20 مليار دولار سنويا، وهذه الأرقام تجعل من البلدين أكبر مشتريين للسلاح في إفريقيا حيث يستقطبان نصف السلاح الذي تقتنيه القارة سنويا.

باختصار، الجزائر والمغرب يقفان على أهبة مواجهة عسكرية دائمة، ويتوفران على أضخم برميل بارود في إفريقيا، يستمران في التحكم في النفس منذ عقود. لكن التغييرات الأخيرة التي مست خريطة “المنطقة العازلة” التي كان يتحرك فيها مقاتلو جبهة البوليساريو قبل 2020 بحرية، جعلت هامش التحرك لديهم ضيقا جيدا حيث أصبح الجيشان المتأهبان متقاربين جدا لأول مرة في تاريخ النزاع. وهو ما يهدد بحدوث مواجهة عسكرية في أية لحظة، خصوصا وأن التنسيق العسكري بين المغرب والجزائر منعدم..

وبرأي تقارير استخباراتية غربية رفعت عنها السرية مؤخرا، فإن الحرب إذا ما اشتعلت بين الجزائر والمغرب ‒لا قدر لها‒ فإن الاحتمال ألا تخرج عن واحد من سيناريوهين اثنين. ففي أكثر الحالات تفاؤلا، قد تكون عبارة عن مواجهات حربية خاطفة على نحو ما يحصل بين الهند وباكستان من وقت لآخر، تنتهي سريعا تحت الضغوط الدولية. أما في أكثرها تشاؤما فالمخاوف من أن تكون حربا طويلة وطاحنة تأكل الأخضر واليابس، على غرار الحرب العراقية الإيرانية الرهيبة، التي استغرقت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن العشرين. وهي الحرب التي لم ينتصر فيها أي من البلدين عسكريا، بل أمر الإمام الخميني بإيقافها في 1988.