أفريقيا برس – المغرب. كتب الشاعر والفنان الرومانسي الإنجليزي ويليام بليك (1757 – 1827): «إذا تم تنظيف أبواب الإدراك، فستظهر كل الأشياء للإنسان كما هي، لا نهائية». وقد ترك هذا الكاتب الرؤيوي أثرًا عميقًا في رموز «جيل البيت»، خصوصًا ألين غينسبيرغ، الذي ربطته شراكة فكرية وأدبية طويلة ببول بولز (1910 – 1999)، وهي علاقة خلدتها نصوص عديدة خلال النصف الأول من القرن العشرين.

أما بول بولز، الكاتب والموسيقار الأمريكي الذي اختار طنجة موطنًا له طوال الخمسين سنة الأخيرة من حياته، فقد فتح بدوره «أبواب الإدراك» أمام فنانين وكتّاب آخرين. من بين هؤلاء، كريم دباغ، الذي كانت بداياته مع السينما، قبل أن يكتشف سحر الأدب عبر باب بولز نفسه، منذ الزيارة الأولى لمنزل هذا الأخير، الذي يصفه بأنه «مظلم، دافئ، مليء بالكتابة والكتب في كل مكان».

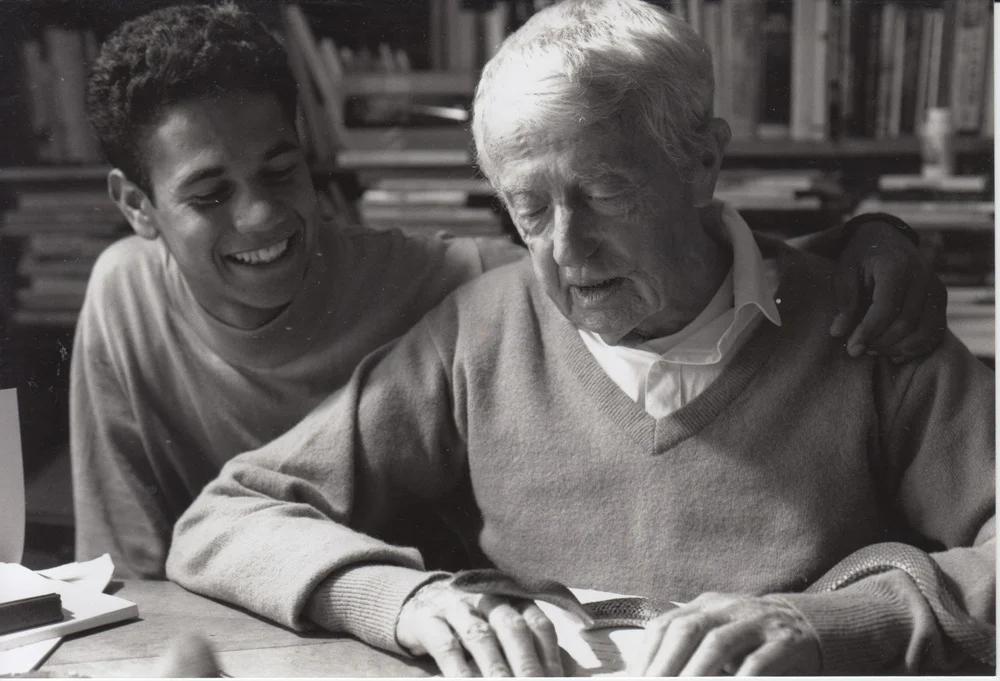

وُلد دباغ في طنجة سنة 1972، وكان في التاسعة عشرة من عمره حين التقى بول بولز، البالغ آنذاك 82 عامًا. مأخوذًا بالكلمات والصور، شرع في تسجيل محادثاته معه، وتوثيق العالم الساحر للكاتب الذي قادته قصص الرحلات والروايات والشعر والموسيقى إلى المغرب منذ أربعينيات القرن الماضي. وبعد وفاة بولز، واصل دباغ الاشتغال على أرشيفه السينمائي، محافظًا عليه بدقة، ليصبح سجلاً نادرًا يضم شهادات ولقطات للكاتب محمد شكري، والحكواتي والرسام محمد المرابط، وسائق بولز لثلاثين عامًا محمد تمسماني، ثم بولايتش الذي رافقه خلال العقد الأخير من حياته.

وموازاة مع مهرجان مراكش الدولي للفيلم (28 نونبر– 6 دجنبر 2025)، قدّم دباغ العرض العالمي الأول لفيلمه الوثائقي «فايف آيز»، الذي يجمع بأسلوب شاعري تلك الشهادات ويمزجها بقصص الحياة، ليعيد تركيب سيرة بول بولز من زاوية مغربية، بعيدة عن الصور النمطية للاستشراق.

«فايف آيز» عمل فريد بعدة وجوه، ويُعد أول فيلم يعرض صورًا غير منشورة من قبل. هل كنت تسعى إلى تقديم الكاتب والموسيقار بشكل مغاير للصورة التقليدية عنه؟

نعم. كما قلتُ، الفيلم يعتمد على قصة بول بولز ولقاءاته في المغرب. هو الشخصية المحورية، لكن سيرته تُبنى من خلال محيطه المباشر. بهذا الأسلوب، يستكشف «فايف آيز» كيف رآه المغاربة الذين عاشوا وعملوا معه. وهذا الجانب هو ما جعل المشروع مُلهمًا بالنسبة إليّ؛ أن أقدّم قصة بولز من منظور مغربي خالص.

في المغرب، أحاط ببولز محيط متنوع: كتّاب، رسامون، مؤلفون، حكواتيون، موسيقيون، إلى جانب أشخاص عاديين كانوا جزءًا مهمًا من حياته اليومية. كثيرون عاشوا معه لفترات طويلة، رافقوه منذ بداياته في طنجة وحتى سنواته الأخيرة.

لقد كُتب الكثير عن علاقة بول بولز بالاستشراق. هل كان أحد أهدافك، بعد قرارك الاشتغال على هذا الوثائقي من أرشيفك، أن تعيد النظر في هذه القراءات؟

نعم، بالتأكيد. لم تكن لديّ في البداية أي نية واضحة بهذا المعنى، خاصة وأن الصور التي أعرضها اليوم تعود إلى سنوات شبابي في التاسعة عشرة. في ذلك العمر، لم أكن مدركًا لفكرة “وجهات النظر” أو “إعادة قراءة التاريخ”. كنت فقط أريد توثيق لحظة مفصلية في حياتي، بداية تشكّل ذاتي كبالغ، وشعوري بأنني أنسج علاقة قد تغيّر مساري.

ومع مرور الوقت، شاهدت كل الوثائقيات والأفلام التي أُنجزت حول بول بولز، فاكتشفت غيابًا شبه تام للصوت المغربي. دائمًا تُقدَّم صورة الكاتب من زاوية أوروبية أو أمريكية، وكأن العالم الذي عاش فيه طنجة لا ينتمي لأهلها. لم يكن أحد يهتم بالمغاربة الذين عاشوا معه، أو كانوا جزءًا من يومياته، بل تم تجاهلهم بالكامل تقريبًا. هذا الأمر جعلني أتوقف وأفكر.

وقتها قلت لنفسي: بصفتي مغربيًا، عليّ أن أعطي الكلمة لمواطنيّ ليتحدثوا عنه. كان ذلك ضروريًا، لأنه رغم كونه يُقدَّم كـ«نجم» في تلك الأفلام، فإن العودة إلى التفاصيل تكشف أن بول بولز لم يكن ليصبح ما أصبح عليه لولا حياته التي قضاها وسط المغاربة: مع حكواتيين مثل محمد المرابط، وكتاب مثل محمد شكري، ومع موسيقيين محليين من جاجوكا وجيل جيلالة إلى عيساوة. يكفي أنه سجل الموسيقى المغربية بين عامي 1949 و1951 ليُدرك مدى تأثير هذا البلد عليه.

يتبين أن حياته، وأعماله، ورؤيته، كلها تشكّلت بعمق داخل الثقافة المغربية. لذلك رأيت أنه من العدل أن يحصل هذا الجانب — الجانب المؤسس في تجربته — على نفس مساحة الضوء. وفي الوقت نفسه، أردت أن يرى الغربيون هذا الفيلم ويسمعوا صوت المغاربة، وكيف يتحدثون عن بول بولز كما عاشوه هم، لا كما رآه آخرون من الخارج.

بعد 25 عامًا من التفكير، اتخذت القرار بإنجاز الوثائقي. وطوال العمل عليه، اخترت أن يكون الفريق التقني مغربيًا بالكامل، لأن الفيلم أيضًا عن ملكيتنا الثقافية لهذا الإرث.

حدثنا عن لقائك الأول مع المنتج والمخرج الألماني فريدر شلايش، المعروف بتكييفاته السينمائية لأعمال بول بولز، وكيف فتح لك أبواب عالم الكاتب؟

كنت حينها في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، قد بدأت لتوي دراسة الأدب الإنجليزي. في أحد الأيام، كنت أقرأ «العجوز والبحر» لهمنغواي على شاطئ ماركالا بطنجة. كان هناك رجل ألماني يصوّر بكاميرا بولارويد قديمة، محاطًا بشباب طنجيين يؤدون حركات بهلوانية على الرمال. بسبب حاجز اللغة، لم يكن يستطيع التواصل معهم، فاقترب مني عندما لاحظ الكتاب الإنجليزي بين يدي، وطلب مساعدتي.

كان هذا الرجل هو فريدر شلايش. ومن تلك اللحظة بدأ كل شيء. أخبرني أنه صانع أفلام، وأنه جاء إلى طنجة للتحضير لأفلام قصيرة مستوحاة من أعمال بول بولز. وبعد ساعات قليلة، وجدت نفسي أمام باب منزل الكاتب نفسه. كان بول بولز يبلغ 82 عامًا، قليل الخروج، والناس يتوافدون لرؤيته كما لو أنهم يدخلون عالمًا مقدّسًا. المكان، الرجل، الهدوء، الكتب… كلها عناصر كانت تُشع بإحساس لا يُنسى.

ذلك اللقاء جعلني أرغب في العودة مرة بعد مرة. كنت أشعر أنني أمام شيء ثمين لا يجب أن يفوتني. وهكذا أصبحت صديقًا لبول بولز، الذي استقبلني في عالمه كطالب أدب، وفتح أمامي أبوابًا لم أكن أتوقعها.

إن القصة التي ترويها في الفيلم ليست فقط سيرة كاتب، بل هي أيضًا قصة هجرة وتنقّل تقودها الرغبة في الأدب والاكتشاف. وهي تتقاطع في كثير من جوانبها مع مسارك الشخصي بين الأدب والسينما، المغرب وألمانيا. هل أثّر السفر على رؤيتك الإبداعية أيضً؟

بالتأكيد. هذا المسار الذي سلكته هو نتيجة مباشرة للقائي ببول بولز، الذي أدخلني إلى عالم واسع ومفتوح، عالم تغمره الكتب: ليس فقط أعماله، بل أيضًا كتب إدوارد سعيد، والروايات الأمريكية والبريطانية، والشعر، والأدب، والموسيقى. تلك القصص التي وُلدت من هذا المحيط الثقافي هي التي دفعتني إلى التفكير في السينما، المجال الذي حصلت فيه على أول وظيفة لي.

بالنسبة إليّ، التنقل بين عالمي السينما — كمهنة في البداية — ثم قراءة قصص بول بولز والدراسة المستمرة للأدب الإنجليزي، شكّل تجربة فريدة. هذا التفاعل بين الأدب والصورة منحني القدرة على الدمج بينهما، وهو ما أثّر بشكل إيجابي وعميق على مساري الإبداعي.

كمخرج سينمائي، من الضروري أن تفهم السيناريو الذي تعمل عليه، وأن تمتلك القدرة على قراءة النصوص وتحليلها والإبداع انطلاقًا منها. الوجود قرب بول بولز، والانتماء إلى خلفية أدبية، منحاني أدوات أساسية ساعدتني كثيرًا في طريقي السينمائي.

في الفيلم، تشير إلى بول بولز باعتباره «أبًا روحيًا». نراك شابًا في بداياتك، توثق بلقطات مصوّرة بتقنية 16 ملم. ما الجهود التي تطلّبتها هذه الجودة البصرية التي تظهر على الشاشة اليوم؟

تم تصوير الفيلم الوثائقي على مرحلتين زمنيتين. المرحلة الأولى تعود إلى عام 1999، حيث استخدمت فيلم فوجي 16 ملم وكاميرا Atom Super 16 mm. في تلك الفترة، لم تكن التقنيات الرقمية السينمائية قد انتشرت بعد؛ كانت هناك كاميراتBetacam أو Digital Betacam أو Beta SP، وهي أدوات موجهة أساسًا للتلفزيون وليس للسينما. لذلك كان الاعتماد على تقنيات 16 ملم أو سوبر 16 ملم أو 35 ملم أمرًا أساسيًا لضمان الجودة السينمائية.

كنا — أنا وصديقي المصوّر — نمزج بين تلك التقنيات لنحصل على العمق البصري المطلوب، والنتيجة هي ما يظهر اليوم على الشاشة. وأنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من إحياء المشروع من تلك اللقطات القديمة. فحتى بعد مرور 25 سنة، ورغم تقدم التكنولوجيا واعتماد كاميرات حديثة مثل Alexa وSony وغيرها، والتي تُعد ممتازة، لا شيء يضاهي حسّية 16 ملم. عندما تشاهده على الشاشة، تشعر به. وهذا ما يمنح الفيلم بعده البصري الفريد.

حين يُعرض الفيلم، تبدو الصورة وكأنها مادة حيّة: الهواء نفسه يبدو مرئيًا، يتحرك، يتماوج، وكأن المشهد يتنفس. هذه الإحساسات يصعب تحقيقها في التصوير الرقمي الحالي، إلا عبر مؤثرات كثيرة ومعقدة. لذلك أشعر أن امتلاكي لهذه اللقطات هو امتلاك لثروة سينمائية حقيقية.

ماذا عن العمل على الموسيقى في الوثائقي؟

عندما نقرر صنع وثائقي عن بول بولز، ندرك مباشرة أننا نتعامل مع مؤلف موسيقي قبل أن يكون روائيًا أو رحّالة. لذلك يصبح الصوت عنصرًا جوهريًا، لا يقل أهمية عن الصورة. خلال السنوات السبع التي قضيتها إلى جانبه، شاهدت كيف كان يعمل، وكيف كانت الموسيقى جوهر حياته. لقد كان، في عمقه، موسيقيًا أكثر من أي شيء آخر.

أثناء مرحلة المونتاج، طرحت على نفسي أسئلة عديدة: كيف أرافق هذه الصور النادرة؟ كيف أسرد قصة شخصية مؤثرة في الأدب الأمريكي؟ وكيف أتنقل بين أبرز الشخصيات التي ظهرت في الفيلم، اعتمادًا على أرشيفي المتوفر؟ كانت الإجابة واضحة: موسيقى بول بولز نفسها، الغنية بالألحان والمقامات التي تأثرت بالموسيقى المغربية وبالموسيقيين المغاربة الذين عاش بينهم.

لقد انسجمت موسيقاه الكلاسيكية بشكل مثالي مع الصور، ومع إيقاع الفيلم وانتقالاته، وخلقت خلفية صوتية تُشبه اللغة التي يهمس بها الفيلم للمشاهد. أضفت أيضًا بعض المقطوعات المغربية التي سجلها بولز بنفسه، ليصبح الفيلم حوارًا موسيقيًا بين عالمه الداخلي والعالم الذي عاش فيه في المغرب.

هذا الفيلم يسمح أيضًا بسماع شهادات نادرة، من بينها أول مقابلة لمحمد شكري باللهجة الدارجة. ومعروف أن علاقتك به لم تكن خالية من التوتر. كيف حصلت على هذه المقابلة الموضوعية والصريحة؟

كل ذلك حدث بشكل طبيعي. حين التقيت محمد شكري لأول مرة، شعرت بالسحر نفسه الذي أحسست به عندما التقيت بول بولز: شخصية قوية، حرّة، وصادقة إلى أقصى حد. قرأت كتبه، وزرته مرارًا. وبعد إنجاز بعض الأفلام القصيرة عن بول بولز، بدأت العمل على وثائقيات جديدة شارك شكري في أحدها. كنا قريبين جدًا في تلك الفترة، على المستوى الفكري والإنساني.

ذلك القرب جعلني لا أتردد في الحديث معه بالدارجة أمام الكاميرا. وعندما اقترحت عليه أن نواصل الحوار بهذه اللغة، وافق بدون تردد. وهكذا صوّرت المقابلات كلها بطابع تلقائي يجمع بين الصداقة والحوار العميق.

في الفيلم، تقتبس عن بول بولز قوله: «ما يدفع العالم إلى الأمام هو الخوف». كمخرج، هل ترى أن الإبداع أيضًا ينبع من الخوف من فقدان شيء ما؟

إنها فكرة قوية، وعندما سمعتها أول مرة من بول بولز، ولاحقًا من محمد شكري، ظلت عالقة في ذهني. وفعلًا، هي فكرة صادقة وعميقة. الخوف—سواء كان خوفًا من الفشل، من الضياع، من زوال اللحظة، من نسيان التفاصيل، أو حتى من مرور الزمن—يدفعنا إلى الخلق. إنه يشحن رغبتنا في الإمساك بالعالم قبل أن يفلت من بين أيدينا.

قد تبدو الفكرة فلسفية، لكنها واقعية جدًا. ليس الأمر مرتبطًا بالأدب أو السينما فقط، بل بكل ما نقوم به في الحياة. الفنان، مهما كانت أدواته، يحمل داخله خوفًا خفيًا يحفّزه على الإبداع. الخوف هنا ليس ضعفًا، بل طاقة محركة.