حذامي خريّف

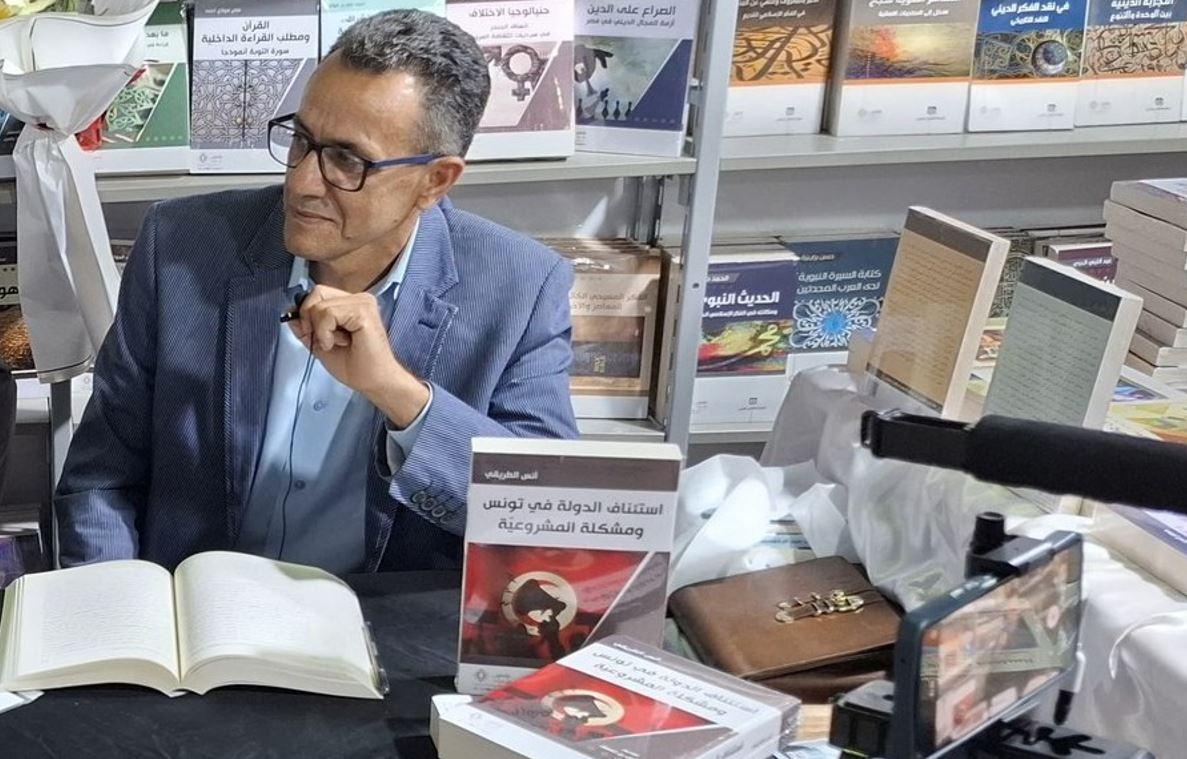

أفريقيا برس – تونس. يعتبر الباحث التونسي أنس الطريقي في لقاء مع “أفريقيا برس” أن تونس تعيش منذ 2011 “مشكلة مشروعية”. وقال، خلال لقائنا به على هامش ندوة خُصّصت لمناقشة كتابه “استئناف الدولة في تونس ومشكلة المشروعية” ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب: “ينصبّ التفكير في تونس اليوم على كيفية تأسيس دولة أفضل من تلك التي كانت قائمة. وبصفتي باحثاً، لا تعنيني التوجهات السياسية بقدر ما يعنيني فهم الأسئلة الجوهرية التي تُمكّننا من الوصول إلى الدولة المنشودة، وعلى قائمة هذه الأسئلة: ولاء المواطن لمن؟”

وقدّم الطريقي كتابه، الصادر عن مركز مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قائلاً: “في هذا الكتاب تفكير في كيفية استئناف الدولة في تونس بعد المنعطف المسمى بالربيع العربي. ليس هذا المنعطف في هذا التفكير إلا تعبيراً عن نهاية الصلاحية الكلية لمنوال دولة الشرعية، دولة الحقّ المتحوّلة إلى دولة قانونية.”

رابط هشّ بين المواطن والدولة

مثّلت الثورة التونسية في 2011 لحظة مفصلية لم تقتصر آثارها على النظام السياسي فحسب، بل زلزلت أيضًا التصورات الجماعية عن الدولة، الهوية، والمواطنة. فعلى مدى عقد كامل من التحولات، بدا وكأن البوصلة التونسية قد اختلت، وانكشفت هشاشة الرابط بين المواطن والدولة، ذلك الرابط الذي يفترض أن يكون عماد استقرار البلاد وتحوّلها نحو “تونس” التي تطلعت إليها الجماهير في شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي 2014، وهي تكسر في لحظة فاصلة حاجز الخوف من السلطة.

علاقة غريبة تربط المواطن بالدولة اليوم، من ذلك مثلاً فكرة الهجرة التي ترسّخها العائلات في عقول أبنائها، فالكل يجتهد ويدرس ليهاجر حيث طريقة العيش أفضل، والشوارع نظيفة، وتطبيق القانون واجب. والغريب هنا أن أيًا من هؤلاء لم يفكر في أن يربي أبناءه على تطبيق ذلك في بلده.

أيضًا، نرصد ظاهرة “الاستقواء” على الدولة التي برزت منذ 2011، حيث فقدت الدولة هيبتها وسطوتها أمام استشراء عنف المواطن، وتحول “الحرية” الممنوحة بعد 2011 إلى أداة فوضى وصراخ وتكسير واعتداء… وذلك لا يعني أن دولة ما قبل ذلك التاريخ كانت “أفضل”، بل بالعكس، القوة الأمنية التي كانت ضاغطة أفضت إلى ذلك الانفجار، وولّدت الفرصة لاحقًا لدى أنصار خطاب سلفي متشدّد معاد للدولة، سرعان ما وجد صداه بين مختلف المواطنين.

مردّ هذه المظاهر وغيرها، يلخّصه أنس الطريقي، في حديثه مع “أفريقيا برس”، في سؤال جوهري هو: لمن يدين المواطن بولائه؟ هل للدولة؟ أم للأيديولوجيا؟ والإجابة على هذا السؤال هي التي ستقودنا إلى الإجابة على تساؤل: كيف نؤسس دولة “أفضل” من التي كانت موجودة.

دولة قانونية

العدل أساس العمران، كما يقول ابن خلدون، والعدل عادة يرتبط بالقوانين، لكن هذه القوانين قد تعيق تحقيق العدالة أحيانًا، وفقًا لأنس الطريفي، الذي يشرح ذلك بقوله إن الإشكال في تونس لا يكمن في غياب القوانين أو النصوص الدستورية، فالدولة التونسية ما بعد الثورة تمتلك دستورًا جيدًا (وحتى من قبل ذلك بسنوات كثيرة، من دستور عهد الأمان 1857، إلى دستور دولة الاستقلال، وما تلاه من تعديلات وصولاً إلى دستور 2014 ثم دستور 2022)، كما أن المنظومة القانونية في ظاهرها شاملة ومتقدّمة.

لكن المشكلة، كما يشير الطريقي، ليست في وجود القوانين، بل في تحول الدولة إلى “دولة قانونية” بالمعنى الشكلي، أي دولة يغرق فيها القانون في التعقيد والإجراءات، فيبتعد تدريجيًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي يعمّق الهوة بين المواطن والدولة ككيان واضع لهذا القانون ومطبّق له.

فالقانون، رغم ضروريته، قد يتحوّل إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء إذا لم يكن نابعا من واقع الناس وتجربتهم اليومية. فإذا تحققت هذه المعادلة وتحول القانون من أداة عقابية زجرية إلى أداة تنظيمية تنبع من واقع المواطن، فإن احترامه لن يصبح مبنيًا على الخوف والرغبة في تجاوزه وخرقه كتعبير عن الرفض أو تحدٍّ للدولة، بل سيصبح الدفاع عنه غريزيًا، واحترامه التزامًا ذاتيًا لا مفروضًا.

ويطرح أنس الطريقي كمثال حادثة سقوط الجدار في معهد المزونة، التي استجدّت مؤخرًا وأودت بحياة ثلاثة تلاميذ، مشدّدًا على ضرورة الخروج من دائرة “الدولة العقابية” إلى البحث عن أسباب سقوط ذلك الجدار. معاقبة المدير أو أي شخص آخر لا تحل الأزمة، التي ستتكرر طالما بقيت أساس الأزمة دون معالجة. فالعدالة تتحقق عندما يكون القانون انعكاسًا مباشرًا لواقع المواطن، وليس مجرد ترسانة أوامر عليا.

يقول الطريقي في تقديم كتابه: “تكمن مشكلة الدولة القانونية في كونها تربط الطاعة الطوعية للسلطة بوهم مطابقة القانون موضوعيًا للإرادات الحرة وتمثيلها”. ومثلما أن تطبيق القانون لا يعني ضرورة تحقيق العدالة، فإن “شرعية” الحاكم أو السلطة لا تعني ضرورة أنها محل “ولاء” تام من المواطنين.

ومن خلال هذا الطرح، يحيلنا الطريقي إلى مفارقة مركزية مفادها أن الحاكم قد يكون “شرعيًا” من حيث الشكل — أي وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع ووفق الإجراءات القانونية — لكنه قد لا يتمتع بـ”مشروعية” في نظر المواطنين ولا يدينون له بالولاء إذا شعروا أنه لا يمثلهم، أو أن صعوده تم عبر التلاعب بالرأي العام. فقد يكون هناك تزوير، لكن ليس على مستوى صناديق الاقتراع والنتائج، بل على مستوى تحويل وجهة الرأي العام وإقناعه بغير الحقيقة ليصوت لهذا أو ذاك. وهذا الفائز بعدد كبير من الأصوات قد يكون “شرعيًا”، لكن قد لا يحظى بالولاء أو “المشروعية”.

بهذا المعنى، فإن الانتخابات ليست ضمانة كافية لتأسيس دولة شرعية بمفهومها الأعمق، أي الدولة التي يراها التونسيون انعكاسًا لتطلعاتهم. فالمشروعية لا تُمنح فقط عبر الأرقام، بل تُكتسب عبر الثقة والتمثيل الحقيقي.

لعل التحدي الأكبر في تونس اليوم ليس فقط إصلاح النصوص وتحسين الاقتصاد ومحاربة الفساد، بل قبل كل شيء بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن تقوم على “الولاء” لا الخوف، وعلى الانتماء لا الاغتراب. الولاء هنا لا يعني الطاعة العمياء، بل الاقتناع بأن الدولة تمثلني، وبالتالي أنا مستعد للدفاع عنها، واحترام قوانينها، والمشاركة في تطورها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

هذه العلاقة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، ولا تأتي فقط عبر صناديق الاقتراع. بل تبدأ من العائلة المصغرة، ثم المدرسة، وفي الشارع، لتظهر بعد ذلك في شكل عدالة اجتماعية، وحضور الدولة المسؤولة على كامل البلاد دون تهميش أي جهة أو بقعة من خارطتها، وفي تمكين المواطن من رؤية أثر القانون على حياته اليومية.

من هنا، فإن الدولة التي يحلم بها التونسيون ليست مجرد دولة ذات شرعية انتخابية أو قانونية، بل دولة تكتسب مشروعيتها من تجاوز علاقة القطيعة المزمنة بينها وبين مواطنيها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس