حذامي خريف

أفريقيا برس – تونس. يرى المؤرخ التونسي د. عبدالجليل بوقرة أن الأزمة الراهنة في تونس ليست ظرفية، بل “هي أزمة هيكلية” تشمل تراجع الوعي الجمعي، انفصال النخب عن الواقع، وتداخل غير صحي بين الدين والسياسة. ويشير بوقرة إلى أن الصدام بين الرئيس قيس سعيّد واتحاد الشغل ليس مجرد نزاع نقابي، بل صراع على “رؤية إدارة الدولة وأسس الديمقراطية”.

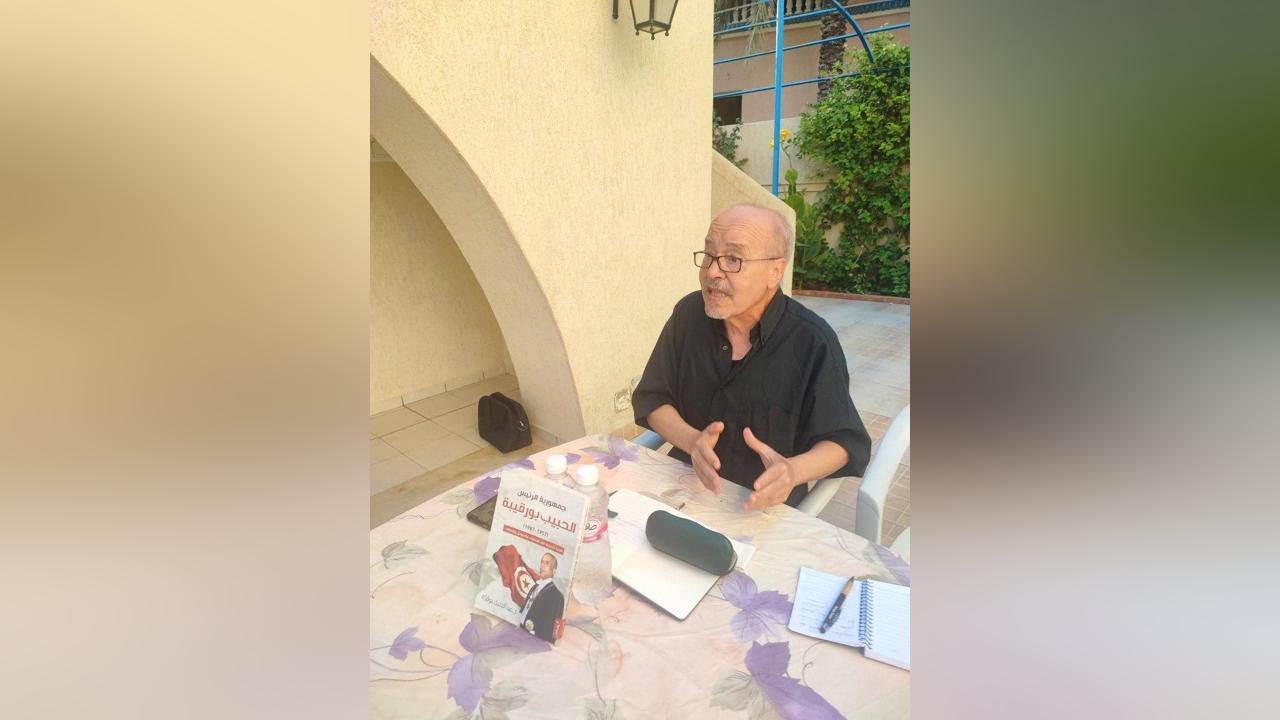

ومؤخرا، صدر لعبدالجليل بوقرة كتاب “جمهورية الرئيس الحبيب بورقيبة” الذي يحلل تاريخ النظام السياسي التونسي منذ الاستقلال، ويكشف كيف رسّخ نموذج “الشخصنة وربط السلطة بالزعيم” تأثيره على المخيال السياسي والاجتماعي للتونسيين، موفرا إطارا لفهم تحديات الحكم والسياسة الراهنة في البلاد.

هذا التداخل بين الماضي والحاضر يجعل من “جمهورية الرئيس” نصا مفتوحا على النقاش العام، إذ يتيح فهما أعمق لمآلات التجربة التونسية الراهنة، كما يثير تساؤلات عن حدود الاستمرارية والقطيعة في بناء الدولة الوطنية.

هل ترون أن التجربة السياسية الراهنة امتدادا لبنية “جمهورية الرئيس” أم أنها تمثل قطيعة معها؟

هي امتداد وقطيعة في آن واحد، إذ فرض النّظام الرّئاسي الذي ركّزه مؤسّسه الجمهورية الحبيب بورقيبة نفسه منذ سنة 1957 إلى اليوم مع فترة قصيرة بين قوسين حاولت النخبة الحاكمة لما بعد نظام بن علي أثناءها تركيز نظام برلماني معدّل لكنّها فشلت وانهار معها كلّ مسار الانتقال الدّيمقراطي وعدنا إلى مربّع النّظام “الرّئاسوي ” الذي كان سائدا مع بورقيبة وبن علي.

استمرّ مع الرّئيس قيس سعيد التّضييق على الحرّيات العامّة، وإن كان ذلك بدرجة أقل ممّا كان عليه مع بورقيبة وبن علي، كما استمرّ الخلل بين توازن السّلطات لصالح السّلطة التنفيذية بل لصالح سلطة رئاسة الدّولة.

أمّا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فقد استمرّ تمسّك الدّولة بالاقتصاد الرّيعي وحماية حفنة من العائلات المتنفّذة المالكة لكلّ التّراخيص واستمرّ تعطيل الاستثمار وتوقّف خلق الثروة. وقد وصلت هذه المنظومة السّائدة منذ عقود إلى طريق مسدود وأصبحت تشكّل سدّا منيعا وسورا شاهقا أمام قوى الإنتاج التي لا تجد أمامها من حلول سوى الانخراط في الاقتصاد الموازي أو الهجرة السرّية إلى أوروبا.

لقد حاولت في كتابي الجديد وخاصّة في الجزء المتعلّق بالإخلالات تفكيك منظومة الاقتصاد الرّيعي وظروف إنشائها مع تحليل منظومة الحكم التسلّطي الفردي وخصائصه وتداعياته السّلبية اجتماعيا وسياسيّا.

كيف تقرأون شخصنة السلطة في تونس من بورقيبة إلى قيس سعيّد؟

كلّ المجتمعات البطرياركية عرفت الشخصنة والزعيم الملهم والقائد الأوحد و”خليفة الله على الأرض”… ثم انقسمت المجتمعات البشرية إلى بلدان المؤسّسات المتوازنة وبلدان المواطنين من جهة وبلدان الزّعيم الأوحد و”أب الأمّة” أي بلدان حكم الفرد. وكان هذا الانقسام مرتبطا بمدى التطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومدى تقدّم الوعي الجمعي للشعوب. وطبعا كانت تونس، مثلها مثل كل البلدان العربية والإسلامية، من ضمن الشعوب ذات الحكم الفردي منذ تأسيس الجمهورية التونسية سنة 1957 بسبب تخلّف وعي مجتمعاتها واستبطانها لقرون من الاستبداد والوعي الغيبي والغريزي والشعوذة ومحاصرة العقل المفكّر وتهميشه بل واستئصاله أحيانا.

وإثر انتفاضة ديسمبر 2010 جانفي2011 وعوض الانتقال التدريجي من عصر الحكم الفردي إلى عصر المؤسّسات المتوازنة والمواطنة التفّت بعض النخب، من الإخوان وحلفائهم، على الحكم وهمّشت كلّ المطالب الاجتماعية والاقتصادية وعطّلت النموّ وأطلقت العنان للسّرقات ونهب المال العام تحت مسمّيات مختلفة وروّجت إلى أنّها بصدد تحقيق الانتقال الديمقراطي لتونس، فارتبطت الديمقراطية وحكم المؤسّسات في وعي أغلب التونسيين بالفساد وضعف الدّولة وانتشار العنف والفساد. وهذا ما يفسّر عودة الحكم الفردي مع قيس سعيد بقوّة ورفض فكرة الانتخابات من قبل أغلب التونسيين وفكرة المؤسّسات المتوازنة مع التمسّك بحكم الفرد الواحد الأوحد والملهم والانتصار لنظام رئاسوي أكثر انغلاق وفردانية من نظامي بورقيبة وبن علي.

كيف تصفون طبيعة الأزمة الحالية التي تمر بها تونس: أزمة ظرفية أم أزمة بنيوية؟

أزمة تونس هيكلية بالأساس: إنّها أزمة وعي جمعي متخلّف جدّا وفي قطيعة ابستيمولوجية مع العصر، وأزمة نخب في قطيعة مع واقع بلدهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي العميق، وأزمة تداخل مفرط ومرضي بين الدّين والمجتمع مع انحسار فظيع لمجال العقل وتقليص دوره إلى الدّرجة الصفر.

لن يتغيّر حال تونس بتغيير الرؤساء والحكومات بل بثورة فكرية وثقافية عميقة تغيّر ما بأنفس التوانسة، إذ لا يغيّر الله ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم. إنّها قاعدة قرآنية أثبتت تجارب كل الشّعوب صحّتها.

كيف أثرت خيارات الرئيس قيس سعيّد على طبيعة المرحلة وعلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني؟

لا يشكّ أحد في نوايا الرئيس قيس سعيد “الطيّبة” ورفضه للفساد ولكن كما يقال “الطريق إلى جهنم مفروش بالنّوايا الحسنة” ولا يمكن الاقتصار في الحكم على الهدم بل يجب التلازم والتزامن بين تهديم الفاسد وبناء الجديد على قواعد صلبة واستشراف المستقبل والاستعداد له. وهي أشياء لا نلاحظ وجودها منذ أكثر من أربع سنوات، عندما تمكّن الرّئيس سعيد من كلّ الصلاحيات.

صحيح أنّ أغلب التونسيين كانوا رافضين للنظام البرلماني ومع عودة النظام الرّئاسي، لكن عوض التأسيس لنظام رئاسي معدّل يتجاوز نقائص نظام دستور 1959 شديد المركزة فإنّ دستور 2022 الجديد ركّز نظاما رئاسويا أكثر مركزة من نظامي بورقيبة وبن علي ومختلّ التوازن بين السلطات التي أصبحت تتسمى “وظائف”.

وصحيح أن أغلب التونسين ضاقوا ذرعا من انفلات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتفشّي ظواهر الإشاعات وهتك الأعراض والسبّ والشتم وانتشارها بشكل مزعج، ولكن المرسوم 54 تحوّل إلى سيف مسلّط على رقاب الجميع لا يميّز بين حرّية الرّأي والتعبير وبين الإشاعات وهتك الأعراض، وتكاثر عدد ضحاياه وأجبر الأغلبية على ممارسة “الرّقابة الذاتية” خوفا من عقوبة السجن.

وصحيح أنّ المال الفاسد وأجهزة المخابرات الأجنبية تسلّلت إلى المجتمع التونسي وإلى مفاصل الدّولة عن طريق جمعيات بتسميات مختلفة وبأهداف مزيّفة ومنتحلة مع إخفاء أغراضها الحقيقية، ولكن المجتمع يبقى دائما في حاجة إلى أجسام وسيطة كالجمعيات الحقوقية والبيئية والنقابات والأحزاب السياسية ولا يمكن مؤاخذة الأغلبية بجريرة الأقلية الفاسدة.

إنّ المناخ السّياسي السليم يشترط توازنا فعليا بين السلطات دون استبداد سلطة على حساب السلطتين الأخريين ودون فوضى وتعطيل لمؤسسات الدولة كما كان عليه الأمر زمن حكم الإخوان وحلفائهم، كما يشترط وجود مجتمع سياسي مكوّن من أحزاب تتنافس مع تطبيق صارم للقانون على الجميع والتزام كلّ الأحزاب بنبذ العنف قولا وفعلا وبعدم الارتباط بقوى خارجية. ويشترط أخيرا وجود مجتمع مدني متفرّغ كلّيا لمهامه المعلنة سواء تعلّق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان أو عن البيئة وغيرها من المهام المدنية النبيلة دون ارتباط فجّ مع قوى حزبية وسياسية لها أجنداتها الخاصة بها.

أمّا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإنّ كلّ المشاريع تقريبا معطّلة ولا تزال المنظومة الرّيعية (منظومة التراخيص) تلقي بثقلها على الاقتصاد والمجتمع وتخنق قوى الإنتاج وتعطّل التّنمية بحماية من الدّولة ومن تشريعاتها البالية.

ما تقييمكم لمستقبل الانتقال الديمقراطي في ظل المعطيات الراهنة؟

مع الأسف أصيب الانتقال الدّيمقراطي في تونس بنكسة أثّرت عميقا في مستقبل الدّيمقراطية، إذ ارتبط الانتقال الدّيمقراطي في وعي أغلب التونسيين بالفوضى الشّاملة وبإضعاف الدّولة وبانتشار الإرهاب وبالفساد في كلّ القطاعات. لذلك تراجع الإقبال على الانتخابات وفقد شعار “الحرّيات العامّة” جاذبيته لدى العامّة وحتى لدى جزء من النخب.

لكنّ رغم عمق هذه الانتكاسة لا مفرّ من تكريس الدّيمقراطية وتحقيق التوازن بين السّلطات وضمان التّداول السلمي على الحكم ووضع حدّ نهائي لكلّ أشكال الاستبداد والتسلّط، حتى إن حصل ذلك مع بعض التأخير.

لا يمكن لعالم ما بعد الثورة التكنولوجية الجديدة وثورة الذكاء الاصطناعي أن يقبل بوجود أنظمة سياسية تسلّطية أو استبدادية وديكتاتورية.

هل الخلاف بين السلطة واتحاد الشغل اليوم هو مجرد صراع اجتماعي/نقابي، أم أن له أبعادا سياسية أعمق؟

ما يحصل اليوم هو تصادم رؤى بين رؤيتين متناقضتين لا تلتقيان أبدا: رؤية الرّئيس قيس سعيد الرّافضة لكل الأجسام الوسيطة سواء كانت أحزابا أو نقابات وجمعيات مع تعويضها بما وصفه بـــ”الديمقراطية القاعدية” أو “الديمقراطية المباشرة”، لذلك اتخذ بعض الإجراءات والمواقف ذات بعد اجتماعي دون التفاوض فيها مع اتحاد الشغل والنقابات العمالية الأخرى، غير أن هذه الرّؤية الطوباوية أثبتت مع الأيام محدوديتها وعجزها عن الاستجابة لطموحات التوانسة وفي المساعدة على حلّ المشاكل التنموية المستعصية التي تتطلّب تظافر جهود المجتمع السياسي والمجتمع المدني مع ضرورة وجود دولة قوية تحمي الجميع وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز.

لقد تسبّبت رؤية الرّئيس سعيّد في “انزعاج” قيادة اتحاد الشغل التي تمسّكت برؤيتها البيروقراطية للعمل النّقابي الموروثة منذ عهد الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية، في حين بلغ العالم حاليا الثورة الصّناعية الخامسة فتغيّرت خارطة المجتمعات جذريا عمّا كانت عليه زمن الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية واختفت طبقات وظهرت طبقات جديدة وتراجع دور بعض الطبقات بارتباط بتقلّص حجمها وأهمّيتها… ورغم كلّ ذلك لم يتأقلم اتحاد الشغل مع هذه التحوّلات العميقة وبقي أسير رؤية بيرقراطية تجاوزها الزمن وفقدت جاذبيتها خاصة في أوساط قوى الإنتاج الجديدة من الشباب العامل.

ما موقع الاتحاد العام التونسي للشغل في ميزان القوى الحالي مقارنة بأدواره التاريخية السابقة؟

طبقا لما سبق ذكره تراجع تأثير الاتحاد كثيرا بسبب رؤيته البيروقراطية القاتلة وبسبب عمق خلافاته الدّاخلية. وانتهى زمن الشراكة بين اتحاد الشغل والحزب الدّستوري الحاكم، تلك الشراكة التي طبعت نصف قرن من عمر الدّولة الوطنية، كما فقد الاتحاد دوره التعديلي الذي اكتسبه أثناء تجربة الحوار الوطني بين الإخوان وخصومهم من الليبراليين، واعتبر البعض أنّ ما قم به الاتحاد أثناء الحوار الوطني هو إنقاذ منظومة الإخوان والمساهمة في تحقيق تقارب بين الإخوان وبين الليبراليين المتمثلين في حزب نداء تونس، لذلك لم يستطع اتحاد الشغل أن يعيد نفس تجربة الحوار الوطني بين قيس سعيد وخصومه، وانتهى بذلك الفشل دور الاتحاد التعديلي بعد أن انتهى دور الشريك.

كيف تقيّمون تجربة اليسار التونسي بعد الثورة؟

بلغ اليسار التونسي، بوجهيه الكلاسيكي والجديد، درجة خطيرة جدّا من التراجع قبل ما يسمى بــ”الثورة”، نتيجة كثرة خلافاته الداخلية وانقساماته التي وصلت حدّ التذرّر والتشظّي، ونتيجة أيضا تعدّد محاكماته وما تعرّض له العديد من مناضليه من سجن سنوات مطوّلة ومن إجبار على الهجرة واللجوء إلى الخارج.

كما كان لبروز ظاهرة الإسلام السّياسي في أوساط الشباب التلمذي والطلابي وشباب الأحياء الشعبية دور كبير في ضمور الحركات اليسارية وانحسار تأثيرها واقتصار الحضور الباهت في وسط نخبوي محدود أو ما سمّيته بـــ”مجموعة ضباط دون جنود” مثل الجيش المكسيكي.

هل فقد اليسار التونسي جزءا من جذوره الاجتماعية والطبقية بفعل تحالفاته السياسية؟

أثناء أحداث ما سمّي بـــ”ثورة 14 جانفي/يناير” ارتبك اليسار التونسي وأضاع البوصلة بحكم انفصاله عن واقع تونس الاجتماعي والثقافي وانحاز جزء كبير منه إلى “خصم اليسار اللدود” أي إلى الإخوان المسلمين المعادين لليسار فكريّا وسياسيا واجتماعيا. لكن اليسار انخرط في مسار الإخوان المدمّر للدولة الوطنية وأيّد مشروع العفو التشريعي العام لإطلاق سراح عدد كبير من “الإرهابيين” وعودة آخرين كانوا لاجئين في الخارج مساهمين، بوعي أو دونه، في انتشار الإرهاب في الجبال وفي المدن، وكان اليسار أوّل من دفع ثمن تمكّن الإخوان من مفاصل الدّولة باغتيال البعض من رموزه وبتهميشه في المؤسّسات الجديدة.

وبعد أن استعمله الإخوان كجسر للتمكين أصبحوا يسمّون اليساريين بــ”جماعة الصفر فاصل”، أي الحاصلين على صفر فاصل في انتخابات المجلس التأسيسي الذي كان اليسار أوّل من دعا إلى إنشائه لإلغاء دستور الدولة الوطنية وتعويضه بدستور الإخوان وحلفائهم وداعميهم الأجانب.

ما هي آفاق تجديد الفكر والممارسة اليسارية في العالم العربي اليوم؟

لقد أثبتت ما يسمّى بــ”ثورات الربيع العربي” عجز اليسار العربي وعقمه وتبعيّة أغلب فصائله للإخوان المسلمين مّا جعل بعض الملاحظين يسمّونه “اليسار الإخواني”. كما لم يقم بأيّ جهد للتجدّد والانتشار في أوساط الشباب لذلك لا نرى له آفاقا للتجدّد لأنّه لم يقم بأيّ جهد للمراجعة الفكرية والسّياسية لتجديد خطّه الفكري والعقائدي في ظلّ التحوّلات العميقة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية للمجتمعات في كلّ البلدان.

لا يمكن لأيّ مشروع تجديدي لليسار أن يكتب له النجاح ما دام لم يحدّد بعض المسائل المصيرية والحيوية ليس أقلّها تحديد موقع اليسار وبوصلته بكل وضوح وتحديد حلفائه وخصومه بكلّ دقّة الآن وهنا.

كيف يمكن لليسار أن يتفاعل مع القضايا الجديدة مثل البيئة، الحريات الفردية، والتحولات الرقمية دون أن يفقد هويته الاجتماعية؟

هذا هو المطلوب من اليسار للتفاعل مع تداعيات الثورة التكنولوجية ولضمان بقائه.

إنّ المراجعات الفكرية والعقائدية المطلوبة هي وحدها الكفيلة بتحديد طريقة تعامل اليسار مع مسائل مهمّة مثل الحرّيات العامّة والفردية وحماية البيئة ومقاومة العنصرية والذكورية… وهي مشاغل أساسية للعالم المعاصر مع ضرورة تجديد هويته الاشتراكية، وعدم التخلّي عنها، وذلك بتحديثها بما يتلاءم مع مخرجات التحولات التكنولوجية والرقمية.

برأيكم، ما أبرز أسباب إخفاق الإسلاميين في المحافظة على مشروع سياسي متماسك في تونس؟

الإسلام السّياسي في جوهره ضدّ الفكرة الوطنية ويدعو إلى الخلافة ويعتبر الوطن “ذرّة من تراب عفن” على حدّ تعبير أهمّ رموزه المصري سيد قطب.

وعند رجوعنا إلى تاريخ الفكر السّياسي سواء في تونس أو في بعض البلاد العربية، نجد أنّ الفكرة الوطنية ترسّخت في المجتمع التونسي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى مع الحركة الدّستورية في كلّ مراحلها بداية من الحزب الحر الدستوري القديم مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي ورفاقه مكرّسينها في برنامجهم المنشور في كتاب “تونس الشهيدة ومطالبها”، ثم خاصّة مع الحزب الدستوري الجديد وزعيمه الحبيب بورقيبة الذي ظلّ طيلة فترة الاحتلال الفرنسي وحتى بعد الاستقلال يدعو إلى ضرورة الانتصار إلى الفكرة الوطنية ورفض الفكرة الإسلامية والفكرة القومية العربية والفكرة الأممية الاشتراكية.

لذلك لم تكن التربة مناسبة بالنسبة إلى الإخوان للبقاء في الحكم لأن مشروعهم السياسي الدّاعي إلى الخلافة وعقيدتهم الوهابية الحنبلية اصطدمت بالفكرة الوطنية الرّاسخة في وعي أغلب التوانسة وعقيدتهم المالكية الأشعرية على نهج الإمام الجنيد السالك.

أمّا اجتماعيا فإنّ الطبقة المتوسّطة في تونس قاومت بشدّة مشروع الإخوان الاجتماعي الدّاعم لطبقة التجار الوسطاء مع مراكز الإنتاج الأجنبية.

هل ترون أن الإسلاميين ما زالوا قادرين على لعب دور في مستقبل تونس السياسي، أم أن تجربتهم بلغت نهايتها؟

طبعا كلّ شيء وارد ما دامت تونس لم تنجز إصلاحا جذريا لمنظومة التعليم البائسة والمفرّخة لأجيال بلا عقل مفكّر وبلا روح نقدية، وما دامت لم تحقّق ثورة تشريعية للتخلّي عن التشريعات البالية المعمول بها منذ عهد البايات الحسينيين، وما دامت لم تحقّق فصلا نهائيا بين الدّين والسّياسة، وما دامت لم تحرص على أن يبقى الدّين شأنا فرديا ولا دخل للوسطاء فيه بين الإنسان ومعتقداته الرّوحية.

مع الأسف لا نلاحظ اليوم أي بوادر لإنجاز مشروع إصلاحي كبير يمنع الإخوان ومن لفّ لفّهم من التمكّن مجدّدا من الدّولة التونسية ومن تطبيق مشروعهم المدمّر لذلك كلّ يوم يمرّ يكسب فيه الإسلاميون أنصارا جددا في تونس ويقتربون فيه من العودة إلى الحكم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس