Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Burkina Faso. L’expansion croissante du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) au Sahel repose sur l’exploitation des vides sécuritaires et de la faiblesse de la gouvernance, soutenue par une stratégie astucieuse alliant violence et persuasion, menace ainsi d’entraîner une instabilité généralisée s’étendant du Mali, du Burkina Faso et du Niger aux pays sahéliens.

Ce groupe appelé en arabe « Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn » (JNIM), est une organisation militaire et terroriste, d’idéologie salafiste djihadiste, formée le 1er mars 2017 pendant la guerre du Mali.

Aujourd’hui, c’est face à ses ennemis intimes que l’émir du JNIM Iyad Ag Ghaly (Touareg) doit faire face. Une guerre déclenchée en 2020 contre la branche sahélienne de Daech qui encercle désormais Ménaka et menace de pousser ses conquêtes dans le nord et le centre du Mali, terrifiant les populations qui assistent à la progression de ces combattants plus radicaux et impitoyables que ceux du JNIM.

Les enjeux de ces affrontements fratricides entre les deux organisations djihadistes rivales sont:

a) la suprématie régionale,

b) et le contrôle des territoires et des richesses agricoles du delta intérieur du fleuve Niger.

• Evolution de la stratégie et des objectifs du JNIM (ou GSIM) depuis sa création

Iyad Ag Ghaly

Dirigé par Iyad Ag Ghaly (Touareg) et Amadou Koufa (Peul) afin de « localiser » la lutte, et maintenir un commandement central tout en déléguant l’autorité à des brigades locales réparties dans toute la région.

Amadou Koufa (Peul)

Parmi leurs objectifs affichés, on découvre:

-/- l’expulsion des forces étrangères,

-/- le renversement des gouvernements sahéliens,

-/- l’instauration d’un État islamique appliquant la charia.

Le groupe vise à étendre sa présence en Afrique de l’Ouest, former des combattants et combattre les ennemis du groupe, en suivant une méthodologie bien précise: Attaques militaires intenses contre les forces locales et internationales, combiner force et persuasion avec des attaques plus sophistiquées (engins explosifs improvisés, drones) tout en imposant des taxes, des services et une gouvernance locale.

On constate également que l’influence du JNIM ne se limite plus au « point chaud » du Sahel central (Mali, Burkina Faso et Niger), mais s’étend entre-autres vers le sud, en direction des pays côtiers, modifiant ainsi le paysage sécuritaire régional.

Néanmoins, on s’aperçoit aussi que l’expansion de ce groupe a de profondes répercussions sur la stabilité politique, sécuritaire et humanitaire de la région, créant ainsi un cercle vicieux d’instabilité.

Dans ce contexte, un rapport de la BBC et du Centre mondial de surveillance de la responsabilité de protéger (Global Centre for the Responsibility to Protect), montrent comment le JNIM a capitalisé sur le mécontentement local face à la faiblesse des gouvernements et aux violences ethniques, exploitant le vide sécuritaire créé par le retrait des forces françaises.

Le rapport de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) démontre à son tour comment le groupe a adopté une stratégie concrète d’« africanisation », en construisant des structures de gouvernance alternatives et en fournissant des services essentiels pour gagner en légitimité locale.

Par ailleurs, les données de l’ACLED (Armed Conflict Location & Event Data / Données sur les lieux et les événements des conflits armés) ainsi que de l’ONU montrent que les tactiques militaires du JNIM sont devenues plus sophistiquées et se sont étendues géographiquement aux États côtiers, accentuant l’instabilité régionale.

• Implications sécuritaires et régionales

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, comme ancienne coalition de groupes extrémistes, est devenu l’un des acteurs les plus dangereux du Sahel, exploitant les vides sécuritaires et les divisions locales, et adoptant des stratégies astucieuses pour asseoir son influence sur la région.

Sa montée en puissance a eu de profondes répercussions sur la stabilité régionale et, dans ce contexte, on découvre que:

-/- La crise humanitaire s’aggrave, du fait que les violences persistantes ont déplacé des millions de personnes dans la région, et on estime que 28,7 millions de personnes ont eu (et auront) besoin d’aide humanitaire en 2025. Le groupe impose des sièges à certaines zones, privant les civils de nourriture et d’aide de base.

-/- L’évolution des tactiques militaires, s’est transformée en champ de bataille évoluant considérablement grâce à l’utilisation de drones, d’engins explosifs improvisés et d’attaques sophistiquées et coordonnées. Le groupe exploite également des technologies telles que Starlink (un fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX) pour ses communications.

-/- L’inefficacité des contre-interventions, suite à l’adoption par les gouvernements de la région d’une approche purement militaire, qui s’est avérée infructueuse. Ces opérations ont également été associées à de graves violations des droits humains, notamment des attaques contre des civils peuls, alimentant un cercle vicieux de violence et de recrutement dans les groupes armés.

• Conséquences de l’expansion géographique sur la stabilité du Sahel

L’influence du JNIM qui s’étend désormais vers le sud, en direction des pays côtiers, a modifié de facto le paysage sécuritaire régional comme suite:

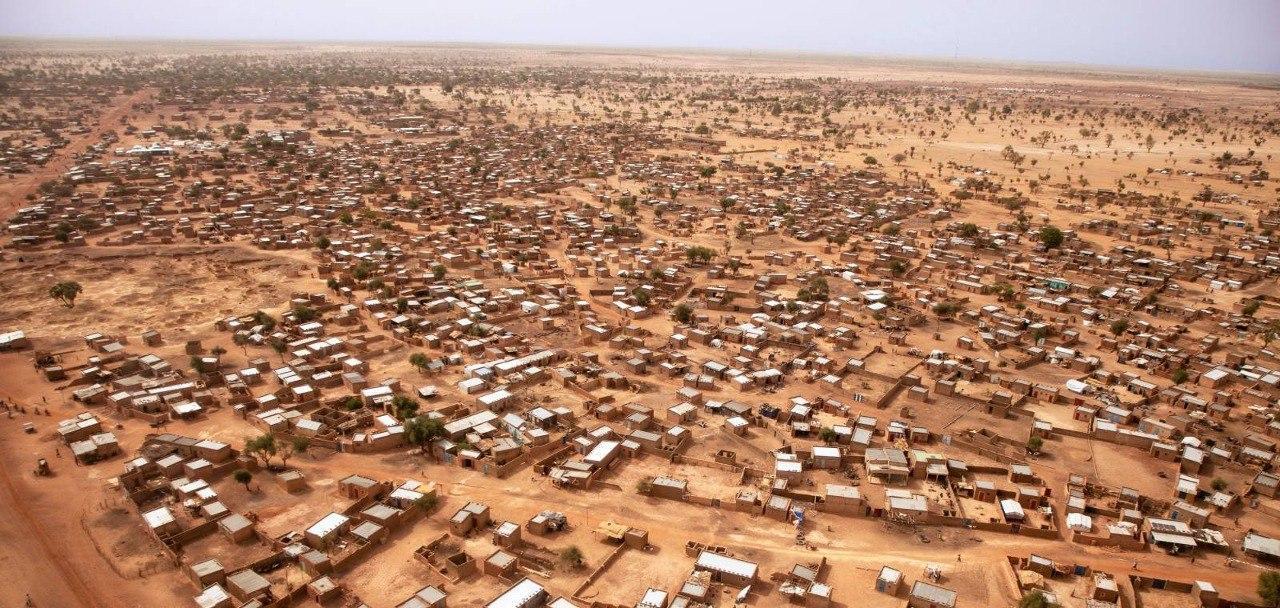

1. Burkina Faso:

Le Burkina Faso est devenu le centre opérationnel et le théâtre de plus de la moitié des attaques du groupe. Il contrôle de vastes zones rurales, dont 11 des 13 régions administratives.

2. Bénin:

Les attaques ont fortement augmenté, passant de 71 attaques en 2022 à 171 en 2023. Le groupe exploite la porosité des frontières et la réserve naturelle du W-Arly-Bingary (Parc W), qui est un vaste site transfrontalier classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et regroupant des aires protégées au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, et ce, pour établir des bastions.

3. Togo: Le pays a enregistré quant à lui 14 attaques en 2023, faisant 66 morts.

4. Ghana:

Aucune attaque directe majeure n’a été signalée à ce jour, mais des rapports indiquent que le groupe utilise le nord du Ghana comme plateforme logistique pour l’approvisionnement et les soins médicaux des combattants blessés.

5. Expansion vers les pays côtiers:

Les activités du groupe se sont considérablement développées depuis 2021-2022, utilisant les zones frontalières de l’est du Burkina Faso et du sud-ouest du Niger comme points de départ vers les pays ci-dessus cités.

• Stratégie du JNIM et Principales tactiques récentes

Le groupe Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) a récemment employé de nouvelles tactiques, plus complexes et coordonnées, pour attaquer les bases militaires et cibler les centres civils, avec des méthodes qui visent autant à affaiblir les capacités de l’État qu’à saper sa légitimité aux yeux des populations.

Au-delà des tactiques purement militaires, la stratégie du JNIM montre une évolution préoccupante.

Le groupe a étendu les activités de son bastion traditionnel vers de Nouvelles zones d’opération en plein centre du Mali en direction de l’ouest et du sud du pays, des régions plus peuplées et vitales pour l’économie. Il mène également des attaques plus régulières dans les pays côtiers comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire.

En s’attaquant aux routes commerciales, aux pipelines et aux convois de carburants, le JNIM qui cherche à cibler le secteur économique vise à asphyxier financièrement les États et à créer un mécontentement populaire qui pourrait favoriser son recrutement. En étranglant ainsi l’économie, le JNIM tente de provoquer des pénuries et démontrer l’incapacité de l’État à protéger les populations.

Par ailleurs, tout en exploitant les fractures locales, le groupe exploite habilement les griefs ethniques et les violences commises par les milices pro-gouvernementales, se présentant comme le protecteur de communautés comme les Peuls (Fulani) pour gagner leur soutien.

En résumé, le JNIM ne se contente plus de perpétrer des attaques isolées, au contraire, il déploie désormais une stratégie multidimensionnelle combinant assauts militaires complexes, guerre économique, blocus et une propagande efficace.

Cette évolution lui permet de défier plus directement l’autorité des États et représente un défi de sécurité majeur pour toute la région ouest-africaine.

• Facteurs externes et internes d’adaptations organisationnelles

L’expansion du GSIM repose principalement sur un ensemble de mécanismes interconnectés qui lui ont permis d’accroître considérablement sa présence, tels que:

a) Le vide sécuritaire et la mauvaise gouvernance:

Le groupe s’étend dans des zones où la présence gouvernementale est faible, voire inexistante, et les récents coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont contribué à la désintégration des institutions étatiques et à la déstabilisation des armées, créant un environnement idéal pour l’expansion du groupe. La frustration populaire face à l’efficacité du gouvernement et à la corruption rend également certaines communautés plus réceptives à la présence du groupe, qui offre ostensiblement une alternative.

b) La concurrence avec d’autres groupes extrémistes

Le JNIM est engagé dans une guerre acharnée contre l’État islamique au Grand Sahara, une branche de Daech, et ce depuis 2019. Cette compétition d’influence et de ressources pousse les deux groupes à s’étendre dans de nouvelles zones afin de consolider leurs positions respectives, ce qui entraîne une propagation de la violence à des zones plus vastes.

c) La stratégie de l’économie de guerre adoptée par le JNIM

Il impose des « impôts » (zakat) sur la circulation des biens et des personnes dans les zones qu’il contrôle, qu’il s’agisse de marchandises légales ou illégales, qualifiée d’extorsion:

-/- Vol de bétail, qui constitue une source majeure de revenus, générant des millions de dollars rien qu’au Mali grâce au vol et à la revente de bétail.

-/- Accaparement des ressources en contrôlant les mines d’or artisanales et les routes de contrebande, ce qui procure au groupe un financement important.

-/- Adaptation organisationnelle et localisation, incitant le groupe à suivre une stratégie de « greffe », s’intégrant aux communautés locales par:

1. La nomination de dirigeants locaux et l’encouragement des mariages mixtes,

2. La fourniture de services rudimentaires, tels que des « tribunaux », pour trancher les litiges selon son interprétation de la charia,

3. L’exploitation des tensions ethniques et tribales, notamment entre éleveurs et agriculteurs peuls, pour gagner la sympathie.

• Le JNIM et sa stratégie de la carotte et du bâton avec les civils

Le groupe « Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn » exploite les tensions ethniques et les griefs découlant des violences perpétrées par les milices pro-étatiques et ethniques (notamment en ciblant particulièrement la communauté peule) pour accroître le recrutement et se présenter comme le protecteur des communautés marginalisées.

Il poursuit indiscutablement une double stratégie à l’égard des civils: Tout en menant des attaques violentes contre ceux qu’il accuse de collaborer avec ses ennemis, il tente également de gagner le cœur et l’esprit de la population par le biais de « prêches religieux », de « prestations de services » et même de « l’imposition de son système judiciaire », notamment dans les zones rurales dépourvues de présence étatique.

• Il est urgent de voir les pays africain « renforcer l’efficacité des institutions africaines de sécurité collective »

Dans ce contexte, il importe de rappeler que les solutions doivent être fondées sur le respect des droits humains et la satisfaction des besoins sociaux et économiques des populations des zones touchées. Cela inclut la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois pour les jeunes et la garantie de la sécurité alimentaire.

Néanmoins, cela nécessite la mise en place d’institutions solides, la lutte contre la corruption et la promotion de l’État de droit et de la participation démocratique. Les pays qui ont investi dans le renforcement de leurs institutions ont une plus grande capacité à réaliser le développement et à protéger les droits.

Au lieu de s’appuyer sur une tutelle sécuritaire unilatérale, les pays africains semblent bien s’orienter vers la diversification de leurs partenariats de sécurité tout en préservant leur souveraineté nationale. L’objectif étant de renforcer l’autosuffisance et de s’appuyer sur les forces locales.

C’est pourquoi est-il urgent de renforcer l’efficacité des institutions africaines de sécurité collective, telles que l’Union africaine et les groupements régionaux, afin de leur permettre de combler le vide sécuritaire et de réagir de manière autonome aux crises.

Pour terminer ce dossier, il faut se mettre à l’évidence que, combler le déficit de sécurité en Afrique ne se résume pas à des opérations militaires. C’est une bataille sur plusieurs fronts:

– lutter contre la corruption,

– créer des opportunités économiques,

– renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions,

– et renforcer la coopération régionale, loin des interventions extérieures néfastes.

Ces dernières années, plus de 3/4 des violences commises par le JNIM et des décès associés sont survenues dans des zones dominées par le FLM. Ce dernier a également pris pour cible des civils, plus que n’importe quel autre groupe du JNIM. Sur huit évènements violents ayant pris pour cible des civils et attribués au JNIM, sept ont été perpétrés soit dans le centre du Mali, soit dans le nord du Burkina Faso. Alors que l’influence du FLM (Front de libération du Macina) grandissait dans ces zones entre 2018 et 2020, les combattants ralliés à Amadou Koufa ont pris pour cible des civils dans près d’une attaque sur trois.

Par ailleurs, l’alliance de Koufa et d’Ag Ghaly a fait progresser les ambitions individuelles de ces deux responsables et a permis d’éviter que les deux camps n’entrent en conflit grâce à une délimitation efficace de leurs zones d’influence et communautés d’intérêt respectives. Les buts et les méthodes des deux groupes demeurent néanmoins différents. Tandis que les objectifs d’Ag Ghaly semblent en premier lieu politiques, ceux de Koufa visent clairement la diffusion violente de son interprétation de l’islam et, par conséquent, le changement social.

En effet, les membres du FLM ont procédé dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso à des exécutions publiques d’imams et de chefs traditionnels locaux qui avaient osé exprimer un désaccord avec l’idéologie de Koufa, phénomène bien moins présent dans l’enclave placée sous la férule d’Ansar Dine. Dans le nord du Mali, les civils ont été pris pour cible dans moins de 2 % des événements attribués aux groupes constituant le JNIM.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press