Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Burkina Faso. La stratégie médiatique des groupes armés au Sahel est une guerre d’information visant à contrôler l’opinion publique, délégitimer les institutions, et recruter de nouveaux membres en exploitant les tensions socio-économiques locales. Ces groupes utilisaient auparavant des canaux traditionnels, se sont orientés aujourd’hui vers les canaux numériques, souvent avec le soutien d’acteurs externes, pour diffuser une propagande léchée et structurée qui remplace les discours de haine et de violence par un sentiment de gouvernance juste et de stabilité.

Leur stratégie engendre également l’utilisation des médias et de la propagande pour enrichir les recrutements et pour semer la terreur.

• Objectif stratégique des médias et de la propagande de ces groupes

En analysant la stratégie adoptée par les groupes armés extrémistes et terroristes dans le Sahel, nous découvrant plusieurs facteurs dont les plus fréquents:

1. Légitimation du mouvement et construction identitaire

Transformer un conflit local en un projet idéologique transnational (religieux/politique) afin d’attirer des partisans qui atteignent des objectifs à long terme.

2. Recrutement de nouveaux membres

Cibler les jeunes économiquement et socialement vulnérables en leur promettant un sens à leur vie, du travail ou une protection (ou par le chantage/la coercition).

3. Insuffler la terreur et dissuader

Diffuser des vidéos d’attaques, des images de drones/avions et des revendications de contrôle pour saper la confiance du public envers l’État et déstabiliser le pays.

4. Concurrence avec les rivaux djihadistes et image de marque internationale

Les branches de Daech et Al-Qaïda rivalisent pour attirer des affiliations et des financements internationaux par le biais d’une production médiatique différenciée.

• Canaux et outils les plus utilisés par ces groupes

Les groupes armés ne reculent devant aucune opportunité de communication ou de médiatisation, ce qui les incitent à recourir aux messages dans des communautés fermées, à travers « WhatsApp, Telegram, groupes Facebook fermés, ainsi que les courts messages vocaux et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux locaux ».

Ils diffusent des vidéos et des photographies professionnelles, en produisant de courtes vidéos présentant des « succès » ou la vie communautaire, utilisées pour véhiculer des images d’appartenance et de sacrifice.

Ces groupes émettent également sur des ondes Radios et sur des publications locales, notamment dans les zones sans accès à Internet fiable, où les radios et publications locales jouent encore un rôle important dans la diffusion de leurs messages.

Par ailleurs, technologies avancées obligent, ils utilisent entre-autres à travers des réseaux satellitaires (des rapports ont révélé des cas d’utilisation abusive d’appareils comme Starlink au Sahel) sans oublier l’exploitation d’outils d’intelligence artificielle pour créer ou améliorer le contenu.

• Tactiques de propagande et de motivation utilisées

Dans leur stratégie adoptée, les groupes armés se basent généralement sur « l’Exploitation des récits locaux », « l’Utilisation d’images de victimes et de héros », « le Contenu court et partageable », « Les incitations concrètes », « La Coercition et le recrutement forcé ».

Pour l’exploitation des récits locaux, ils lient l’idéologie à des problèmes concrets (manque de services, conflits fonciers, insécurité) pour rendre le message localement percutant.

Pour ce qui est de l’utilisation d’images de victimes et de héros, les groupes armés mettent en lumière l’« oppression » collective, présentent la communauté comme protectrice ou vengeresse, et renforcent l’empathie et l’engagement.

Du point de vue contenu court et partageable, ils élaborent des clips de 30 à 90 secondes pouvant être redistribués via WhatsApp ou Facebook, notamment des messages vocaux et récits simples.

Pour les incitations concrètes, les groupes proposent des offres d’emploi, de salaire, de protection ou de contrôle de ressources (extorsion/contrebande) dans le but d’encourager le recrutement.

Quant à la Coercition et le recrutement forcé, les enlèvements et le recrutement forcé sont utilisés par les groupes armés, dans de nombreuses régions, et sont accompagnés de campagnes médiatiques visant à normaliser la situation.

• Comment les groupes s’appuient sur la fusion de la religion et de la politique

En utilisant des promesses de subsistance pour construire leurs récits et attirer des adeptes, comme le montre l’analyse des discours et des pratiques, les groupes armés extrémistes s’efforcent de fusionner religion et politique en un seul creuset afin de créer une identité cohérente et puissante, tout en se basant sur des fondements religieux et politiques.

a) Utilisation de la religion pour acquérir une légitimité:

Ces groupes interprètent sélectivement les textes religieux pour servir leurs objectifs politiques et égoïstes, transformant la religion d’un cadre spirituel en une idéologie oppressive qui tente de s’imposer comme la vérité absolue. Dans certains discours extrémistes, l’islam est transformé en une sorte de « ceinture explosive d’idées », mettant l’accent sur les aspects « takfiri » et « abolitionnistes » au détriment des valeurs de tolérance et d’ouverture.

b) Création de « groupes imaginaires »:

Ces groupes cherchent à construire une identité collective imaginaire fondée sur des références religieuses et politiques fermées. Cette identité se renforce en temps de conflit, car l’appartenance à cette identité se renforce face à l’autre.

c) Exploitation des promesses de moyens de subsistance et de sécurité

Parallèlement au discours idéologique, les promesses de garantir les besoins fondamentaux et de protéger la société jouent un rôle essentiel dans la construction du récit et l’attraction de soutiens, d’un côté.

De l’autre côté, dans les contextes d’effondrement de l’État et de faiblesse de ses institutions, les groupes armés se présentent comme une alternative offrant services et protection à la société, capitalisant sur l’héritage organisationnel de certains mouvements islamistes qui leur permet de se développer et d’acquérir du pouvoir social.

Certains groupes se présentent comme un outil de résistance déformé contre une autorité locale violente et sanglante, ou contre des forces extérieures qui ne voient en eux qu’un moyen d’atteindre leurs propres objectifs. Ce discours trouve un écho auprès des groupes marginalisés qui se perçoivent impuissants dans la réalité actuelle.

d) L’identité comme alternative à l’État:

A noter que dans les zones où l’autorité de l’État est faible, les sectes ou les tribus peuvent se transformer en unités politiques indépendantes, exerçant une autorité juridique complète sur leurs territoires et même gérant leurs propres prisons. Cela renforce la loyauté envers une sous-identité (sectaire ou tribale) au détriment d’une identité nationale unifiée.

Il faut l’avouer, la stratégie médiatique des groupes armés au Sahel cible à la fois l’esprit et la psyché. Non seulement ils encouragent la violence, mais ils créent également un faux sentiment de légitimité et un environnement fertile pour justifier leur existence et leur maintien.

Il ne faut pas oublier également que, pendant une décennie, le Sahel a été la région où le nombre de décès liés aux incidents extrémistes violents était le plus faible.

Aujourd’hui, il est devenu la région la plus touchée, une caractéristique qu’elle a conservée ces trois dernières années. Les 11 200 décès enregistrés au Sahel en 2024, soit trois fois plus qu’en 2021, représentent désormais plus de la moitié du nombre total de décès signalés sur l’ensemble du continent. Mais ce chiffre n’inclut pas les quelque 2 430 morts civiles attribuées aux forces militaires du Sahel et aux forces russes (sous prétexte de lutter contre l’extrémisme violent) – un nombre supérieur au nombre de civils tués par des groupes militants islamistes sur le théâtre des violences.

• Recrutement psychologique et recrutement direct par les groupes armés: techniques d’attraction et de pression

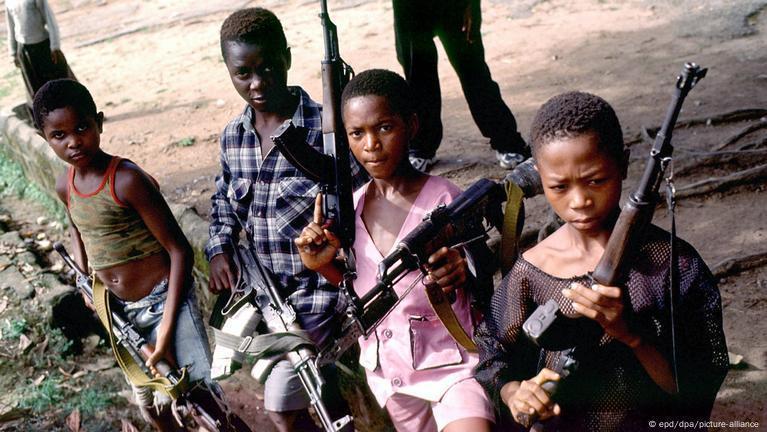

Quiconque observe les conflits armés qui font rage dans de nombreuses zones de tension dans la région du Sahel, constatera aisément l’augmentation constante du recrutement d’un grand nombre d’enfants, garçons et filles, dans les rangs des groupes armés irréguliers et extrémistes qui combattent dans ces zones.

On constate également la participation active de ces enfants aux hostilités, une violation flagrante du droit international humanitaire. Certains de ces enfants sont enrôlés de force dans ces milices, tandis que d’autres s’engagent pour des raisons économiques, sociales ou autres. De tels actes constituent sans conteste une violation grave et manifeste de l’obligation imposée aux États et aux groupes armés de ne pas recruter d’enfants ni de les faire participer activement à des conflits armés. Cette violation est devenue une forme de crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

• Guerre psychologique et propagation de la terreur parmi les groupes armés au Sahel africain pour subjuguer l’ennemi et le citoyen

Les données statistiques indiquent que plus de la moitié des décès annuels signalés, soit plus de 11.200, sont liés aux groupes armés extrémistes en Afrique. Depuis 2021, le Sahel a enregistré plus de décès que toute autre région du continent, dont le Burkina Faso est le plus touché par les incidents violents (4 %) et les décès (62 %) liés à ces groupes. Le Sahel connaît également une augmentation du nombre d’attaques contre les civils, sachant qu’au cours des trois dernières années, cette région a été responsable de plus de la moitié des attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés extrémistes.

L’escalade de la violence contre les civils perpétrée par les forces de sécurité de la junte et leurs partenaires paramilitaires (dont le Corps africain russe, anciennement connu sous le nom de Groupe Wagner) ne semble pas être une coïncidence. Le nombre d’attaques perpétrées par ces forces de sécurité contre les civils a augmenté de 76 % entre 2022 et 2024 (passant d’environ 230 à 400 attaques).

Au cours des trois dernières années, on estime que 4.740 civils ont été tués par ces forces. Il est clairement établi que la violence des forces de sécurité conduit souvent à un recrutement accru par des groupes extrémistes violents, et le rôle sécuritaire de la Russie en Afrique s’est progressivement renforcé, du fait que l’armée russe s’efforce de consolider ses relations avec ses homologues africains.

Depuis 2015, elle a signé prés de 21 accords militaires avec plusieurs pays, dont l’Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Tchad, l’Éthiopie, la Guinée, Madagascar, le Nigéria, le Niger, la Sierra Leone, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ces accords couvrent de multiples domaines, notamment la sécurité et la formation militaire, l’échange d’informations et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle prévoit également la construction d’une base navale en mer Rouge, au Soudan, conformément à l’accord ratifié par Poutine le 16 février 2020.

L’augmentation des attaques terroristes au Sahel et leur expansion en Afrique de l’Ouest peuvent être attribuées aux facteurs suivants:

1. Contournement des zones frontalières par les groupes terroristes grâce à des opérations militaires et sécuritaires

Les groupes terroristes ne se limitent plus aux régions sahéliennes traditionnelles, mais ont contourné les opérations militaires et sécuritaires gouvernementales, ce qui leur permet d’étendre leurs opérations et de recruter de nouveaux membres.

2. Zones de refuge dans les parcs et forêts

De vastes forêts et parcs, tels que le complexe de W-Arly, le parc national de la Comoé et le complexe de l’Oti, offrent des refuges aux groupes terroristes en raison de la difficulté de les contrôler et de les surveiller.

3. Faiblesse de la coopération régionale en matière de sécurité

La faible coopération entre les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) et les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) facilite la circulation et l’expansion des groupes terroristes, car le manque de confiance empêche l’échange de renseignements et d’informations militaires.

4. Augmentation des activités criminelles et terroristes le long des frontières

La faiblesse des contrôles aux frontières et l’activité de groupes criminels, tels que le groupe Lakwarawa (un groupe armé de la province du Sahel affilié à Daech et opérant au Mali, au Niger et dans les États de Kebbi et de Sokoto dans le nord-ouest du Nigéria) pourraient favoriser l’expansion du terrorisme dans de nouvelles zones.

Par ailleurs, on peut dire que la menace persistante des groupes armés évoluant dans le bassin du lac Tchad démontre la résilience et l’adaptabilité de Boko Haram et de ses affiliés, Daech en Afrique de l’Ouest.

Un troisième groupe, Ansaru, représente moins de 1 % de l’ensemble des incidents violents et des décès signalés dans ce théâtre. Il s’agit d’un groupe armé salafiste djihadiste apparu en 2012 à la suite d’une scission de Boko Haram et basé dans le nord-ouest du Nigeria qui, en 2020, il avait prêté allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique.

La violence des groupes extrémistes armés dans le bassin du lac Tchad (qui comprend le nord-est du Nigéria et les zones frontalières du Cameroun, du Niger et du Tchad) a connu des fluctuations au cours de la dernière décennie.

Ces deux dernières années, on a assisté à une recrudescence des incidents violents après une période de déclin. Cependant, le nombre annuel de décès liés à ces incidents est resté relativement constant, généralement entre 3.500 et 3.800. Cela fait du bassin du lac Tchad la troisième région la plus dangereuse du continent africain pour les groupes extrémistes violents, représentant 17 % de tous les décès.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press