Marie Toulemonde

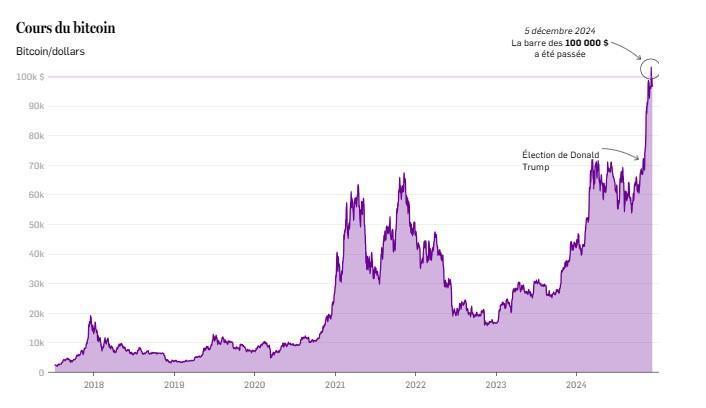

Africa-Press – Burkina Faso. Le cours de la cryptomonnaie s’envole depuis l’élection de Donald Trump, en novembre dernier. Analyse, en infographies, des conséquences pour le continent africain.

Pas moins d’un milliard de dollars. C’est ce que vaudraient aujourd’hui les deux pizzas achetées en 2010 par Laszlo Hanyecz pour 10 000 bitcoins (BTC). À l’époque de cette transaction, devenue culte dans le milieu, un BTC valait 0,003 dollar. Depuis la victoire de Donald Trump, lors de la présidentielle du 5 novembre dernier, le cours de l’actif s’est envolé: les positions pro-bitcoin assumées par le futur nouveau locataire de la Maison-Blanche y sont pour beaucoup.

Le 5 décembre, le BTC a atteint le record historique 103 853 dollars, juste après la nomination, par Trump, de Paul Atkins, un ancien régulateur pro-cryptomonnaies, à la tête de l’autorité des marchés financiers américaine (SEC), et de celle du milliardaire David Sacks – « le tsar de la crypto » –, bombardé « responsable des cryptomonnaies » de la Maison-Blanche. Un poste créé pour l’occasion.

Le second mandat de Donald Trump va-t-il provoquer, pour le bitcoin, le même effet de souffle que celui qui, au lendemain de son élection en 2016, avait propulsé Twitter ? Nombre d’investisseurs en sont convaincus. En Afrique, ce regain de popularité pour le bitcoin résonne tout particulièrement au Nigeria, deuxième pays utilisateur de cryptomonnaies, mais aussi en Centrafrique qui, depuis 2022, fait partie des deux seules nations, avec le Salvador, à reconnaître le bitcoin comme monnaie légale. Les effets se sont aussi fait sentir au Maroc où la Banque centrale a annoncé, le 26 novembre, la préparation d’une loi visant à autoriser les monnaies virtuelles, qui sont interdites dans le royaume depuis 2017.

L’Afrique et le bitcoin

Tour à tour qualifiées de « magiques » ou de « révolutionnaires », les cryptomonnaies suscitent un très fort intérêt sur le continent, malgré leur caractère hautement fluctuant et spéculatif. Le fait qu’elles reposent sur une technologie décentralisée, la blockchain, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire, séduit nombre d’investisseurs.

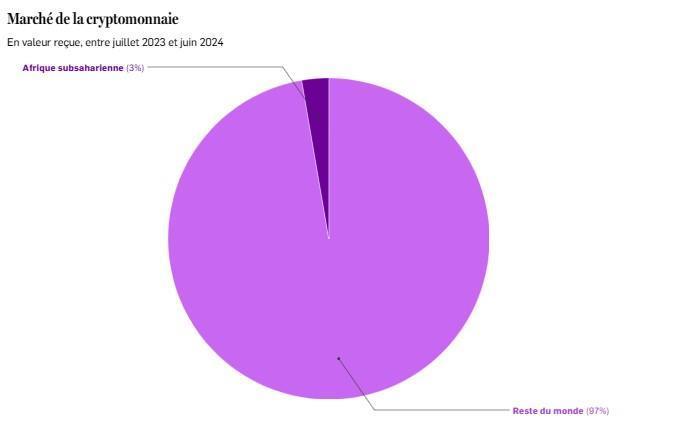

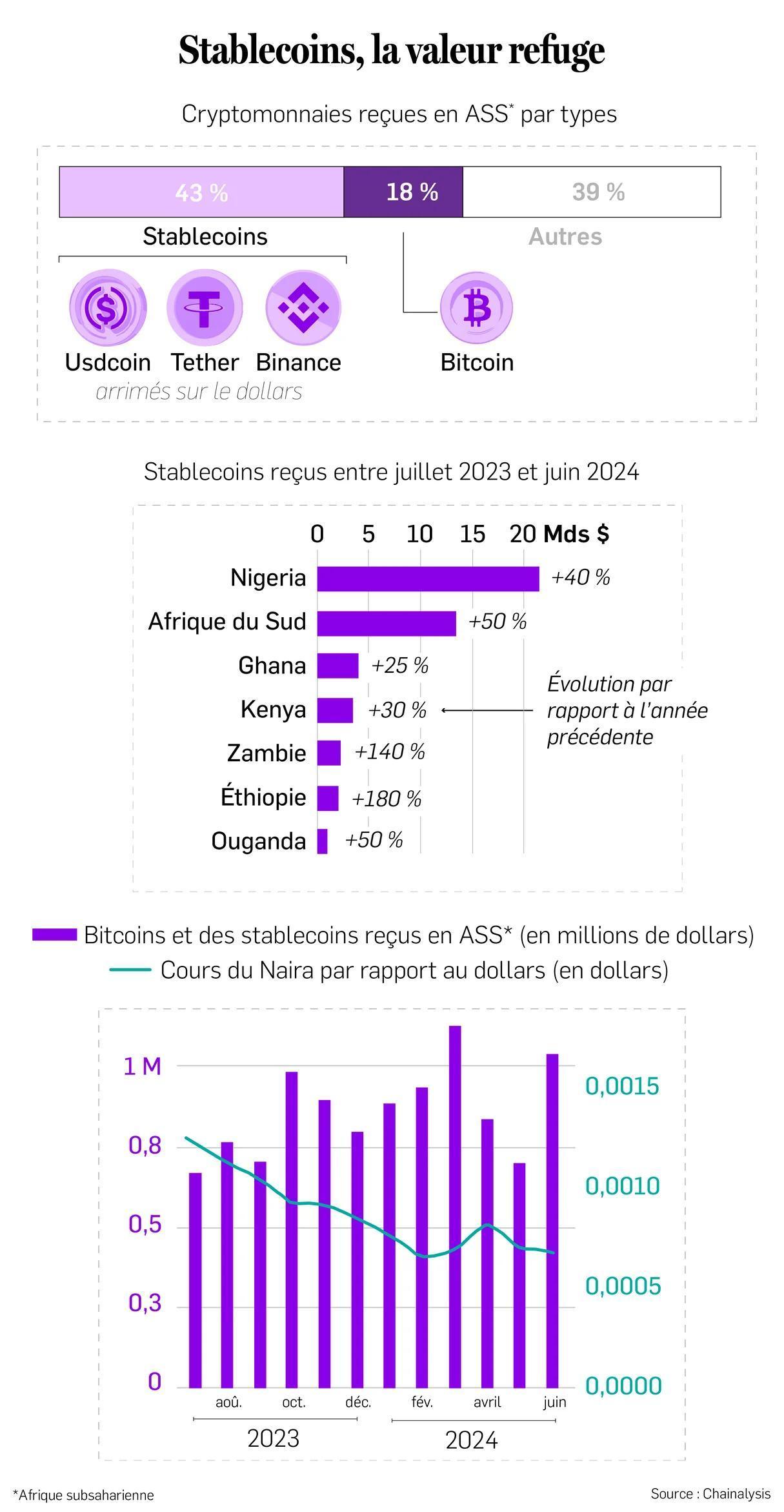

Dans une région où plus de la moitié de la population n’est pas bancarisée, et où le système financier traditionnel peine parfois à gagner la confiance des populations, elles apparaissaient pour beaucoup comme un mode de paiement alternatif, et un levier d’émancipation financière. Entre juillet 2023 et juin 2024, l’Afrique subsaharienne a reçu environ 125 milliards de dollars sur la blockchain. C’est plus que le PIB annuel du Kenya.

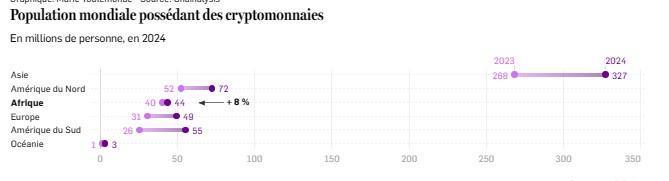

Bien que l’engouement soit réel, cette somme ne représente que 2,7 % du volume des transactions à l’échelle mondiale. Rapporté au nombre d’utilisateurs, en revanche, l’Afrique se classe en troisième position, avec 44 millions d’utilisateurs, devant l’Europe et l’Amérique du Sud.

Le Nigeria, épicentre africain des cryptomonnaies

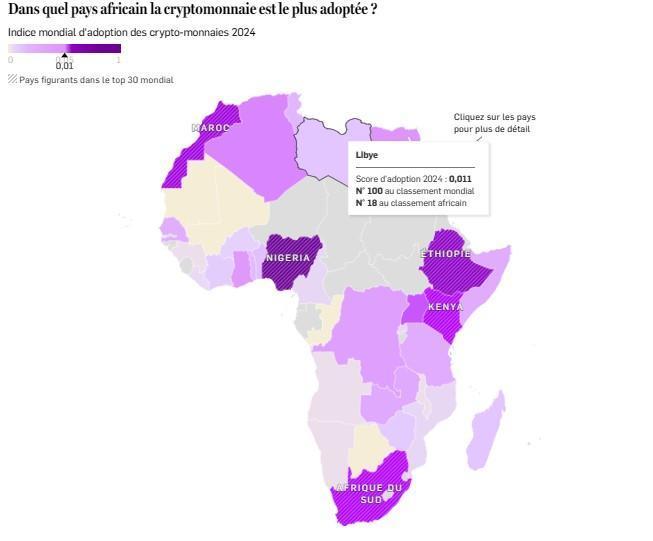

Selon Global Crypto Adoption Index, en 2024, cinq économies africaines – le Nigeria (2e), l’Éthiopie (26e), le Maroc (27e), le Kenya (28e) et l’Afrique du Sud (30e) – faisaient partie du top 30 mondial des pays à plus forte adoption de cryptomonnaies.

Avec près d’un tiers de sa population impliquée dans les transactions de cryptomonnaies, le Nigeria se positionne comme un leader incontesté sur le continent et dans le monde. La raison ? Les fréquentes dévaluations du Naira et les fortes restrictions bancaires nationales qui contraignent les Nigérians à se reporter sur les monnaies virtuelles.

Selon Chainalysis, qui publie chaque année cet index, les Africains utilisent les cryptomonnaies pour les paiements professionnels, pour se protéger contre l’inflation et pour effectuer des transferts plus fréquents et de plus petite taille, à l’image de ceux effectués par la diaspora. La recherche de profit ne serait, à en croire cette enquête, pas le premier moteur des investisseurs.

L’Afrique subsaharienne est en tête du classement mondial en matière d’adoption de DeFi (Finance Décentralisée), des services financiers construits sur des blockchains, principalement Ethereum, dans l’objectif de recréer des services bancaires traditionnels (prêts, épargne, échanges, etc.).

Les jeunes entrepreneurs et petites entreprises se tournent de plus en plus vers les actifs numériques pour surmonter les obstacles traditionnels du commerce international. Les transactions transfrontalières, souvent onéreuses et lentes, sont désormais rapides et économiques, grâce à des plateformes comme Binance ou Paxful.

Compenser la volatilité des monnaies locales

Dans les régions où les monnaies locales sont instables et l’accès au dollar limité, les « stablecoins » comme l’Usdcoin et Tether gagnent en popularité. Ces actifs numériques, indexés sur le dollar, permettent, a priori, de préserver la valeur, de simplifier les paiements internationaux et de soutenir le commerce transfrontalier. Ils représentent environ 43 % des transactions en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, les « stablecoins » servent de protection contre la dépréciation du naira et constituent une alternative efficace aux services bancaires coûteux.

Fraude et mineurs de fonds

Cependant, malgré l’enthousiasme qu’elles suscitent, les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses sur le continent africain. Loin d’être universellement adoptées, faute d’accès à internet notamment, elles se heurtent à des obstacles multiples, à commencer par un cadre juridique flou dans de nombreux pays. Et plusieurs pays en interdisent encore l’usage, invoquant des craintes liées au blanchiment d’argent et aux fraudes. Des risques bel et bien réels.

Ces monnaies sont également extrêmement énergivores. Le minage de cryptomonnaies, processus clé pour valider les transactions, consomme chaque année plus de 121 térawatt-heures. C’est plus que la consommation énergétique de l’Argentine. Ce constat a poussé la Chine à bannir les activités de minage de son territoire, en 2021, provoquant un déplacement massif de ces opérations vers des pays comme le Kazakhstan.

Dans ce contexte, l’Éthiopie, et son électricité bon marché, est devenue un nouvel eldorado pour les mineurs de cryptomonnaie. Alors que la moitié de la population n’est pas raccordée à l’électricité et que les monnaies virtuelles sont toujours interdites, Addis Abeba héberge déjà une vingtaine de fermes à bitcoins.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press