Africa-Press – Burkina Faso. Redécouvert en 1766, le site antique d’Olympie, dans le Péloponnèse (Grèce), n’est encore ni complètement fouillé, ni entièrement compris. Niché au confluent de deux cours d’eau, l’Alphée et le Cladée, il a accueilli dès le 11e siècle avant notre ère un sanctuaire consacré à Zeus, autour duquel ont été organisés les Jeux panhelléniques entre le 7e siècle avant notre ère et le 5e siècle de notre ère.

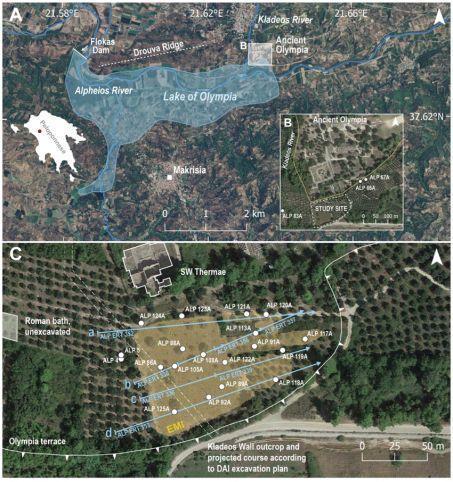

Des études récentes ont démontré l’existence, depuis l’Holocène (il y a environ 10.000 ans) jusqu’à la période médiévale, d’un lac au sud de l’enceinte du site sacré, l’Altis, et une toute nouvelle analyse géologique de la zone jouxtant immédiatement l’Altis dans cette même direction laisse à présent entendre qu’une structure y est enfouie.

S’agit-il d’un établissement de bains, de latrines, d’une installation d’assainissement des eaux, ou bien, plus vraisemblablement, d’un complexe portuaire ? Si elle était vérifiée, cette dernière hypothèse changerait non seulement l’aspect du site d’Olympie, mais aussi sa compréhension.

Découverte d’une structure inconnue qui pourrait être le port d’Olympie

Situé à l’ouest du Péloponnèse, dans le bassin de Makrisia, le site d’Olympie a pour la première fois été exploré en 1829, avant que des fouilles systématiques de l’Altis soient organisées par l’Institut archéologique allemand (DAI) en 1875. Or 150 ans plus tard, alors même qu’il s’agit d’un des sites les plus étudiés de Grèce, les fouilles sont loin d’être terminées. Non seulement plusieurs structures identifiées attendent d’être excavées, mais la découverte récente d’un environnement lacustre, tout simplement dénommé « lac d’Olympie », aux abords du site est venue complexifier son histoire et les travaux archéologiques en cours.

Aucune mention d’un lac jusqu’à présent

L’existence de ce lac « suggère l’existence d’installations portuaires sur ses rives », explicitent les chercheurs à l’origine de cette découverte dans la revue Heritage. Or rien ne l’indiquait jusqu’à présent, ni les sources historiques, ni les explorations. Dans le cadre d’un projet financé par la Fondation pour la recherche allemande (DFG), les auteurs ont continué d’investiguer le terrain, en se concentrant sur la zone située immédiatement au sud de l’Altis de façon à en recréer le paysage. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils découvrirent que cette zone contient sans nul doute les vestiges d’une construction aujourd’hui recouverte de 4 à 6 mètres de sédiments. Mais comment connaître sa fonction ? Leurs analyses fournissent autant d’éléments pour tenter de le déterminer.

Sonder le sol de manière non invasive

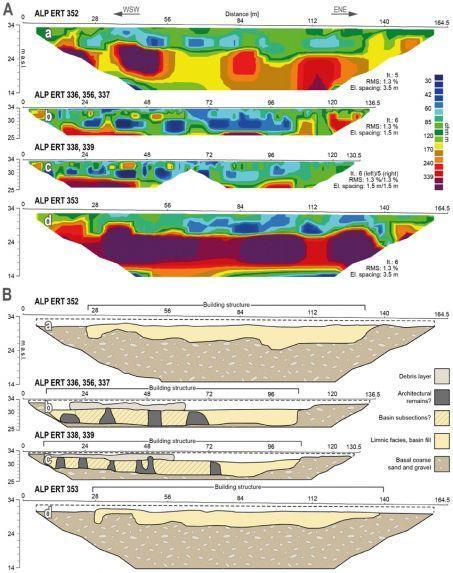

L’archéologie recourt aujourd’hui à diverses techniques de prospection géophysique afin de sonder le sol de manière non invasive. Bien pratique pour ne pas creuser au hasard et couvrir rapidement de grandes surfaces sans les endommager. Les chercheurs n’ont pas lésiné sur les mesures afin de comprendre la dimension et la stratigraphie de la zone directement située sous la terrasse d’Olympie, de même que la nature des sédiments qui la constituent. Au cours de deux campagnes de terrain en 2021 et 2023, ils ont ainsi procédé à des analyses géophysiques (induction électromagnétique et tomographie de résistivité électrique), géomorphologiques, sédimentologiques, micropaléontologiques et pédologiques, sans oublier une datation au radiocarbone d’échantillons de charbon de bois et d’artefacts enfouis qui permet d’estimer l’âge de la structure.

Une structure artificielle rectangulaire

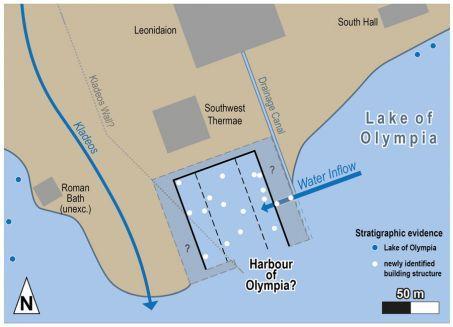

Leurs résultats indiquent l’existence dans le sous-sol « d’une structure artificielle, inconnue jusqu’à présent, qui semble se caractériser par une forme rectangulaire, des arêtes vraisemblablement vives et un remplissage à grain fin qui contraste fortement avec le matériau environnant », rapportent-ils. Ses grandes dimensions (100 mètres de long sur 80 mètres de large environ) et son fond majoritairement plat dans sa largeur « suggère fortement qu’elle est d’origine anthropique et qu’il s’agit d’un élément architectural jusqu’ici inconnu de l’ancienne Olympie ». Dans la mesure où elle est orientée dans le prolongement des thermes du sud-ouest et du Léonidaion (destiné à loger les hôtes de marque et les athlètes), les chercheurs estiment en effet que ces trois bâtiments sont en relation.

Des sédiments caractéristiques d’une eau stagnante

Les carottages effectués dévoilent une stratigraphie constituée de six types de sédiments. La nature, la composition et la couleur de la quatrième unité sont non seulement caractéristiques d’une eau stagnante, mais révèlent également un grand nombre de marqueurs anthropiques. Les chercheurs en déduisent que la structure de la construction est celle d’un bassin artificiel.

Les concentrations élevées en phosphore, en zinc et en marqueurs de lipides fécaux « confirme l’idée d’un environnement sédimentaire fortement eutrophique » (où l’eau enclose est enrichie de matières organiques). Les sources de ces marqueurs étant surtout animales (vaches, moutons, chèvres, chevaux et porcs), ils peuvent être rapprochés des restes osseux retrouvés au niveau des temples du voisinage (temple d’Artémis et Pélopion). La pollution de l’ancien plan d’eau aurait donc pour origine le site cultuel.

S’agit-il de thermes ?

Pour interpréter la fonction de ce bassin, les chercheurs envisagent plusieurs hypothèses, dont ils ne retiennent que la plus vraisemblable. Ils éliminent ainsi la possibilité que cette structure corresponde à un ancien complexe de bains, car ses dimensions sont bien trop grandes en comparaison des établissements de ce type identifiés sur le site d’Olympie, sans compter que le niveau de pollution du bassin ne répond pas aux exigences sanitaires d’une piscine destinée à la baignade. Exit donc le complexe thermal.

Ou bien de latrines ?

Autre scénario: il pourrait s’agir de latrines, ce qui pourrait expliquer la présence des marqueurs fécaux, d’autant que seules deux latrines d’une capacité de 30 personnes chacune ont jusqu’à présent été excavées sur le site. Or, d’après les dimensions des installations destinées aux compétitions, on sait que les Jeux panhelléniques pouvaient accueillir jusqu’à 40000 spectateurs qu’il fallait non seulement nourrir, mais dont il fallait aussi gérer les déchets.

Mais la structure du bassin artificiel ne correspond pas à celle des latrines de l’époque, qui « étaient directement reliées au système d’évacuation des eaux usées, ce qui permettait de maintenir l’endroit aussi propre et hygiénique que possible », expliquent les chercheurs. Ainsi « toutes les eaux usées auraient été évacuées par le chemin le plus rapide et le plus court directement dans le lac d’Olympie et dans l’Alphée qui l’alimente afin de maintenir le site du culte olympique exempt de toute odeur nauséabonde et de minimiser le risque de propagation rapide de maladies infectieuses ». Les sédiments du bassin artificiel étant caractéristiques d’une eau stagnante, l’hypothèse des latrines n’est donc pas envisageable.

Le port est l’hypothèse la plus vraisemblable

La dernière possibilité est la plus vraisemblable car elle repose sur la concordance de plusieurs facteurs: les grandes dimensions de la structure, la durée de son utilisation entre le 5e siècle avant notre ère et le 6e siècle de notre ère qui coïncide exactement avec le déroulement des Jeux, et sa composition sédimentaire. En effet, précisent les auteurs, « la forte eutrophisation, les concentrations accrues de métaux lourds et la teneur globalement élevée en matières organiques des sédiments rencontrés sont typiques des bassins portuaires où l’échange d’eau a été entravé et où une certaine forme de contamination s’est produite ». Cette contamination résulterait autant de l’envasement dû à l’apport de végétaux par le biais du ruissellement, que d’une potentielle activité portuaire centrée sur le transport d’animaux pour approvisionner les visiteurs du site.

Délimitation structurelle du port

Dans quelles circonstances le site d’Olympie a-t-il été abandonné ?

Les analyses géophysiques et les carottages sont également en mesure de fournir une explication à l’abandon du site vraisemblablement portuaire, ce qui complète les données concernant le site d’Olympie. Le bâtiment enfoui a en effet été utilisé jusqu’au 6e siècle de notre ère, puis la nature des sédiments indique qu’il a servi de bassin de collecte d’eau pendant une courte période au cours de laquelle l’eutrophisation a fortement diminué. Au début du 7e siècle, la zone a ensuite été ensevelie sous une épaisse séquence de limon et de sable au cours d’un événement destructeur.

L’archéologie a mis en évidence que le site d’Olympie a été abandonné dans la seconde moitié du 7e siècle, et certains présument qu’un séisme de forte magnitude qui s’est produit vers 521-551 serait à l’origine de sa destruction.

Olympie aurait été ensevelie sous des eaux boueuses

D’après les données géophysiques récoltées dans le cadre de cette étude, les chercheurs nuancent cette hypothèse: ce ne serait pas le tremblement de terre en tant que tel qui aurait détruit Olympie (et son port par la même occasion), mais des effets secondaires déclenchés par ce séisme. « Nous pensons que les glissements de terrain induits par le tremblement de terre dans le substrat marneux de la vallée du Cladée ont entraîné un blocage complet de la vallée et la formation de lacs temporaires, argumentent les chercheurs. Les deux tremblements de terre de 521 et 551 après J.-C. peuvent donc être considérés comme des événements déclencheurs possibles. Au cours des décennies suivantes, les lacs endigués par les glissements de terrain se sont continuellement remplis des eaux du Cladée et se sont finalement rompus pour ensevelir Olympie et son port sous des dépôts d’argile et de boue. Ce phénomène a dû se produire entre 596 et 647. »

L’existence possible d’un port insoupçonné sur un site antique aussi emblématique qu’Olympie représente une information de taille, puisqu’elle présuppose une organisation spatiale différente de ce que l’on a reconstitué jusqu’à présent. Sans omettre que les analyses effectuées pour mettre en évidence cette structure apportent également de nouveaux éléments susceptibles de mieux expliquer la fin de l’occupation du site. Mais pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs espèrent que des fouilles archéologiques pourront être menées au plus tôt sur la zone prospectée.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press