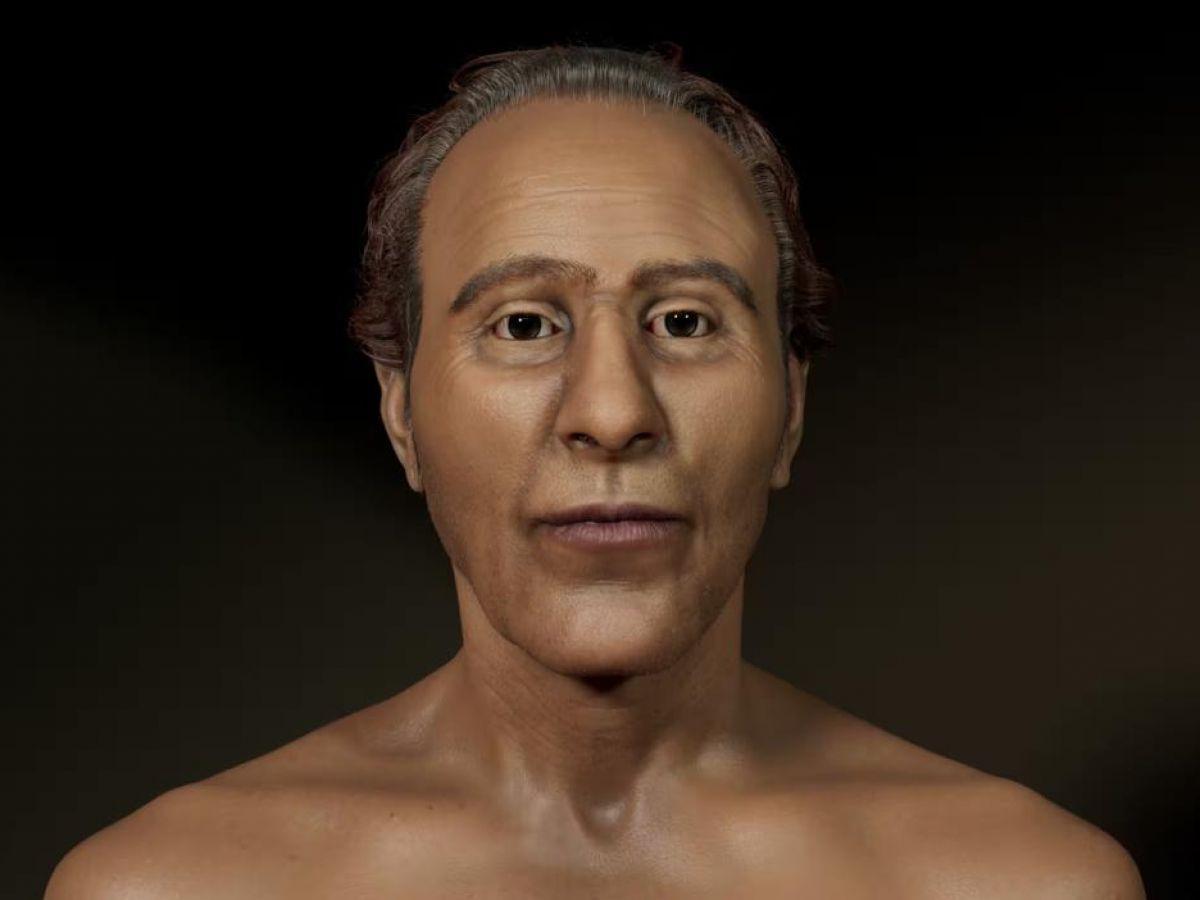

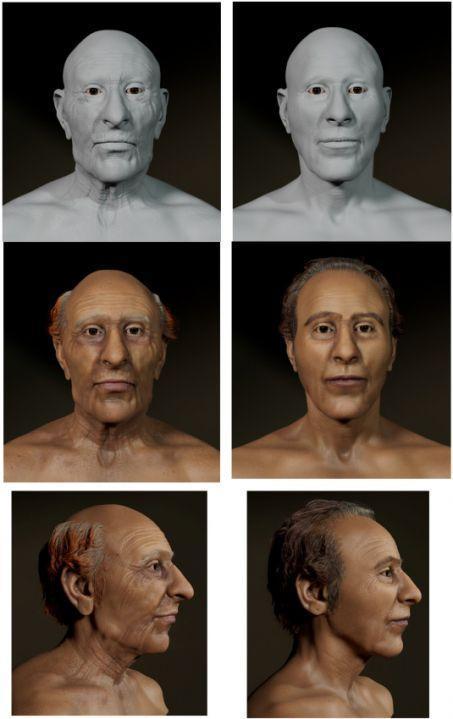

Africa-Press – Burkina Faso. Ces portraits sont époustouflants. On a devant les yeux, un personnage historique, qui respirait il y a plus de 3300 ans ! », s’émerveille auprès de Sciences et Avenir Bénédicte Lhoyer, chercheuse et enseignante à l’Ecole du Louvre (qui n’a pas participé à l’élaboration de ces portraits). Le réalisme des représentations 3D est stupéfiant, et pour cause, chaque détail a été soigneusement sélectionné : des rides frontales, à l’implantation des sourcils, en passant par le lobe d’oreille percé.

Mais comment les chercheurs de l’Université John Moores de Liverpool sont-ils parvenus à un résultat aussi précis ? Grâce au scanner, ou TDM (tomodensitométrie), qu’ils ont appliquée à la momie du pharaon. Une technique non invasive qui a permis aux archéologues d’estimer la quantité de chair sur chaque partie du visage de Ramsès II. Leurs résultats ont été publiés dans l’édition de décembre 2023 du Journal of Archaeological Science.

Le portrait social dans l’art égyptien

La reconstitution du visage des pharaons représente un défi considérable pour les archéologues. En effet, l’art égyptien ne connaît pas de portraits dans le sens européen du terme, comme les peintures des grands rois français par exemple. « L’égyptien ne s’intéresse pas à représenter un visage mais à établir un portrait social : il représente ce que vous êtes au sein la société », analyse Bénédicte Lhoyer.

La symétrie parfaite des visages des pharaons est tout de même contrebalancée par des éléments qui semblent être issus de leurs traits véritables, comme le nez aquilin de Thoutmosis III ou le crâne allongé d’Akhenaton. Par contre, les images de la population sont davantage représentatives de la pénibilité des tâches à accomplir : chauves ou avec des cheveux hirsutes, nez « en pied de marmite » et des corps avec des dos courbés ou des jambes tordues. Ces images « types » permettent de brosser toutes les franges de la société égyptienne et de rendre compte de la place de chacun. Le corps reflète le rang.

« Ces portraits sont époustouflants. On a devant les yeux, un personnage historique, qui respirait il y a plus de 3300 ans ! », s’émerveille auprès de Sciences et Avenir Bénédicte Lhoyer, chercheuse et enseignante à l’Ecole du Louvre (qui n’a pas participé à l’élaboration de ces portraits). Le réalisme des représentations 3D est stupéfiant, et pour cause, chaque détail a été soigneusement sélectionné : des rides frontales, à l’implantation des sourcils, en passant par le lobe d’oreille percé.

Mais comment les chercheurs de l’Université John Moores de Liverpool sont-ils parvenus à un résultat aussi précis ? Grâce au scanner, ou TDM (tomodensitométrie), qu’ils ont appliquée à la momie du pharaon. Une technique non invasive qui a permis aux archéologues d’estimer la quantité de chair sur chaque partie du visage de Ramsès II. Leurs résultats ont été publiés dans l’édition de décembre 2023 du Journal of Archaeological Science.

Le portrait social dans l’art égyptien

La reconstitution du visage des pharaons représente un défi considérable pour les archéologues. En effet, l’art égyptien ne connaît pas de portraits dans le sens européen du terme, comme les peintures des grands rois français par exemple. « L’égyptien ne s’intéresse pas à représenter un visage mais à établir un portrait social : il représente ce que vous êtes au sein la société », analyse Bénédicte Lhoyer.

La symétrie parfaite des visages des pharaons est tout de même contrebalancée par des éléments qui semblent être issus de leurs traits véritables, comme le nez aquilin de Thoutmosis III ou le crâne allongé d’Akhenaton. Par contre, les images de la population sont davantage représentatives de la pénibilité des tâches à accomplir : chauves ou avec des cheveux hirsutes, nez « en pied de marmite » et des corps avec des dos courbés ou des jambes tordues. Ces images « types » permettent de brosser toutes les franges de la société égyptienne et de rendre compte de la place de chacun. Le corps reflète le rang.

Le scribe accroupi : l’exception qui confirme la règle

Il s’agit de l’un des rares véritables portraits égyptiens dont les archéologues ont connaissance à ce jour : le « scribe accroupi », datant d’environ 2600 ans avant J.-C. et exposé au Musée du Louvre. « Les traits de son visage, et en particulier la partie inférieure, des pommettes au menton, révèlent la volonté de l’artiste de façonner un portrait réaliste. Toutefois, il y a un élément tout à fait étonnant dans cette statuette », sourit l’égyptologue. Vous ne voyez pas ? Le visage sec du scribe repose sur un corps plus rond et imposant qu’on ne pourrait s’y attendre en observant sa tête. « Pour les Egyptiens, cette épaisseur représente un titre. Cela signifie « je suis quelqu’un dont la place est large » c’est-à-dire « quelqu’un d’important », note Bénédicte Lhoyer. La correspondance physique avec la réalité n’est donc pas certaine, il s’agit plutôt d’une transcription hiéroglyphique.

Depuis que plusieurs momies royales ont été débandelettées au Musée de Boulaq au Caire, en 1886, les artistes se sont saisis des photographies des corps pour reconstituer les visages des pharaons. Les reconstitutions se multiplient. Parmi les peintres, Winifred Brunton s’appuie sur les reliefs et statues pour redonner vie aux souverains et souveraines. « Mais ce ne sont pas des portraits réalistes. Peu à peu s’installe la représentation égyptienne des visages parfaitement symétriques, et vus par des gens qui, ayant fait les beaux-arts, ont une main davantage européenne qu’égyptienne », relate l’archéologue. En résultent de nombreux portraits d’Egyptiens à la peau claire. Finalement, l’imaginaire occidental se crée autour de ces illustrations dans la peinture ou les romans, « sans que les égyptologues de l’époque n’aient leur mot à dire. » Avec l’avènement du numérique et les progrès technologiques, notamment dans l’analyse génétique, les portraits gagnent en précision et se rapprochent de la réalité.

De la momie, aux traits du visage

Les archéologues ont accès à de nombreuses momies royales dont le corps a été particulièrement bien conservé : Séthy Ier, Ramsès III ou encore Ramsès V. « Jusqu’à preuve du contraire, nous n’avons pas la possibilité d’être face aux corps de Jules César, Louis XIV ou même Napoléon ! Et pourtant, on est capables de regarder dans les yeux d’autres souverains qui ont vécu des millénaires avant nous ! », retrace Bénédicte Lhoyer, enthousiaste.

Scanners, analyses ADN et techniques médico-légales permettent aux chercheurs de reconstituer le visage de Ramsès II avec de plus en plus de précision. Les derniers prélèvements effectués sur la momie ont notamment révélé la couleur foncée des yeux du pharaon et ses cheveux ondulés originellement roux. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont étudié l’épaisseur de chair sur le visage du pharaon grâce à un scanner de sa momie. « Les chercheurs ont alors accès à des mesures extrêmement précises. Chaque imperfection, creux ou bosse, du crâne de Ramsès est recensée », indique l’archéologue. Le scanner leur permet notamment d’identifier des pommettes saillantes et un menton assez large.

Toutes ces données sont ensuite incluses dans un modèle 3D, auquel l’équipe ajoute la texture de la peau, et d’autres informations révélées par l’analyse ADN : les yeux, les cheveux, l’implantation des sourcils…

Représenter la couleur de peau

Restait à identifier la couleur de peau du pharaon, endommagée par les techniques d’embaumement. En effet, le vieillissement des onguents ou le versement de résine chaude sur la momie avant la fermeture du cercueil (comme pour Toutankhamon) ont pu altérer les chairs. L’Egypte est au cœur de mouvements de populations intenses, venant de Nubie, du monde libyen ou encore, du Proche-Orient. « Pour les Egyptiens, la couleur de peau n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est d’être Egyptien. Ils ont intégré cette diversité dans leurs représentations », précise Bénédicte Lhoyer.

Dans l’art égyptien, la couleur rouge est très utilisée pour pigmenter la peau des personnages de fresques par exemple. Selon l’archéologue, il pourrait s’agir d’une couleur intermédiaire. « Les artistes de l’époque ont dû trouver une couleur entre le brun foncé et le beige clair : le rouge, qui permettrait d’inclure toutes les communautés », éclaire-t-elle. A partir des prélèvements ADN de la momie, les chercheurs ont eu accès aux différentes origines des apports génétiques qui constituent le génome de Ramsès II. A partir de ces pourcentages, ils ont estimé la couleur de peau du souverain. « Il faut toutefois rester prudent, cela donne une représentation vraisemblable mais il faudra développer des outils encore plus précis pour confirmer les traits dans leur ensemble », mesure Bénédicte Lhoyer.

De ce travail minutieux émerge le visage de Ramsès. On y retrouve des éléments clefs, bien connus de la famille ramesside, comme le nez busqué et le menton en avant. « Cette représentation est spectaculaire et nous rapproche indéniablement de Ramsès. Elle nous permet de visualiser et finalement, de rendre plus humain cet illustre pharaon. On peut d’ailleurs étendre ce procédé à d’autres momies », avance l’archéologue. Comme à celles découvertes à Deir el-Médineh, l’artiste Sennedjem et sa famille par exemple. Ou aux cercueils révélés au cœur de la cachette des prêtres de Deir el-Bahari, et dont les momies sont présentes dans de nombreuses collections de par le monde.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press