Africa-Press – Burkina Faso. « Nous poursuivrons notre destinée manifeste jusqu’aux étoiles, en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars », a martelé le président des États-Unis Donald Trump le 20 janvier lors d’un discours d’investiture aux accents impérialistes. Et ce « avant la fin de mon mandat « , donc avant 2029, avait-il par ailleurs précisé pendant la campagne présidentielle.

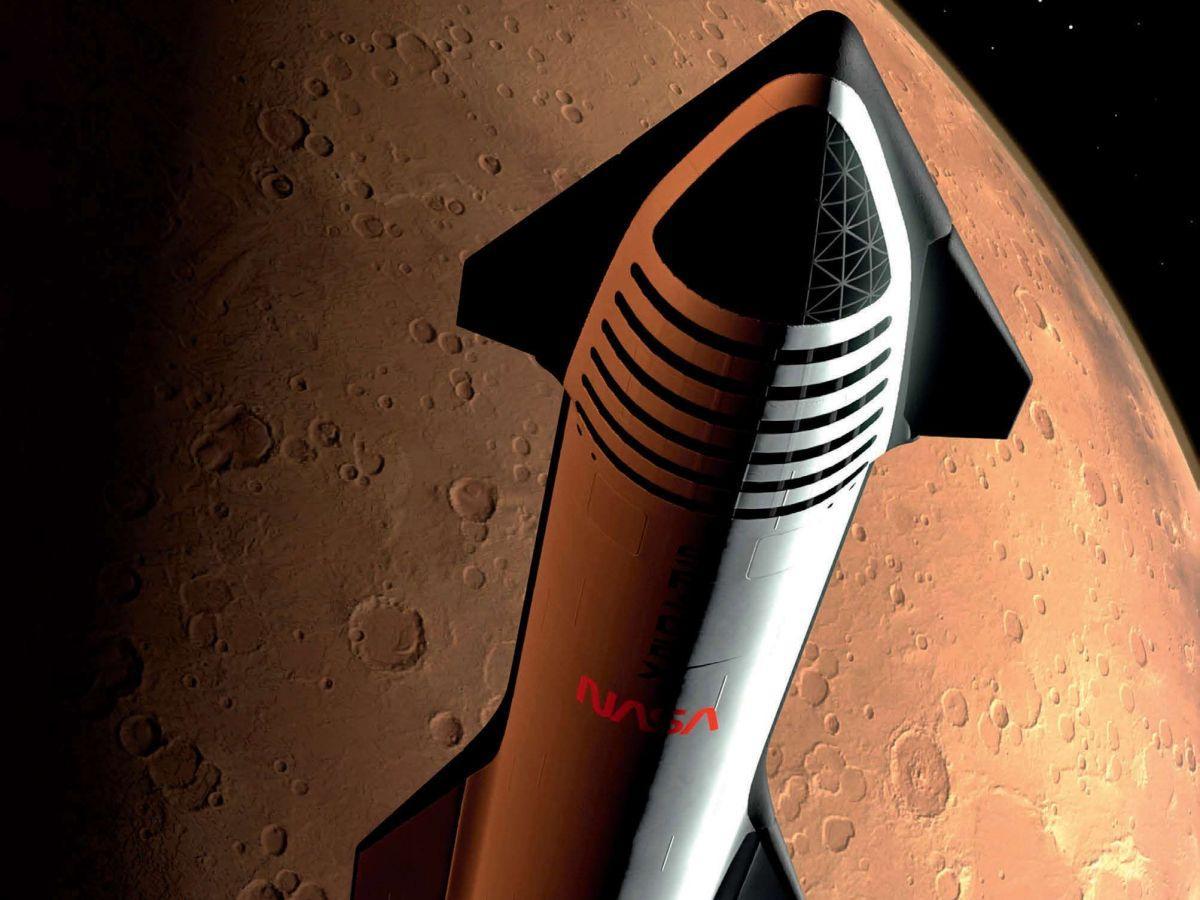

Cette promesse faisait elle-même écho au calendrier annoncé en septembre 2024 par son bouillonnant allié Elon Musk, patron de SpaceX désormais chargé de l’Efficacité gouvernementale: « Les premiers vaisseaux seront lancés dans deux ans, lorsque la prochaine fenêtre de transfert Terre-Mars s’ouvrira, afin de tester la fiabilité d’un atterrissage intact sur Mars. » Si les atterrissages se passent bien, les premiers vols avec équipage auraient alors lieu « dans quatre ans « , claironnait l’homme le plus riche au monde.

Verra-t-on ainsi, d’ici à quelques années, les premiers humains fouler le sol de la planète Rouge ? Les projets et agendas avancés par le nouveau leadership américain sont-ils possibles et réalisables ? « Je ne crois pas un seul instant que des astronautes, américains ou autres, poseront le pied sur Mars avant la fin de cette décennie, assène Sylvain Chaty, astrophysicien à l’université Paris Cité. Ce serait déjà une très bonne chose que les États-Unis tiennent leurs plannings pour le retour d’une présence humaine sur la Lune avec la mission Artemis III « , plusieurs fois retardée et programmée pour le moment en 2027.

Sylvestre Maurice, de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, qui a contribué à plusieurs missions d’exploration de Mars, est lui aussi très dubitatif: « Elon Musk, personnage aussi clivant que provocateur, est certes un génie de l’entreprenariat et de la technologie qui a prouvé à plusieurs reprises que tout le monde avait tort, sur les lanceurs spatiaux réutilisables notamment. Mais le calendrier qu’il avance pour des vols habités vers Mars me semble totalement déconnecté de ce que les États-Unis, pourtant leaders dans l’exploration du système martien, savent faire aujourd’hui. »

Difficile de se poser en douceur sur le sol martien

De fait, rallier la planète Rouge reste une gageure. Sur la cinquantaine de missions (sondes, orbiteurs, atterrisseurs, rovers) lancées vers elle depuis le début des années 1960, seule une moitié ont été couronnées de succès. Et parmi la vingtaine de tentatives d’atterrissage sur la surface gelée, ocre et désertique de Mars (la température moyenne avoisine les -60 °C), moins d’une dizaine ont réussi à éviter le crash.

L’atmosphère martienne, 60 fois moins dense que sur Terre et composée à 96 % de dioxyde de carbone, pose en effet de grandes difficultés. « Elle est trop fine pour qu’on y atterrisse uniquement avec de gros parachutes, comme sur Vénus, mais trop épaisse pour qu’on ralentisse au-dessus de la surface avec de simples rétrofusées, à l’instar de la Lune « , relève Sylvestre Maurice. Mars requiert ainsi des systèmes hybrides, et il demeure très difficile de s’y poser en douceur. Or, jusqu’à présent, aucune agence spatiale n’est parvenue à y faire atterrir plus de 2 tonnes de matériels, alors qu’une mission habitée nécessiterait une centaine de tonnes d’équipements pour permettre aux astronautes de se déplacer, respirer et bénéficier d’une source d’énergie. Sans oublier la fusée avec laquelle ils devraient repartir de la planète…

Car un vol habité implique nécessairement un voyage retour, qui n’a jamais été réalisé et complique énormément les choses. « Aucun engin robotique n’a du reste jamais redécollé de Mars « , souligne Sylvain Chaty. Et là encore, cette planète pose beaucoup plus de difficultés que la Lune. La gravité est en effet trois fois plus forte que sur notre satellite naturel. S’en extraire requiert ainsi une poussée bien plus importante, davantage de carburant et donc une fusée relativement lourde.

Entre 1969 et 1972, l’étage de remontée des missions lunaires Apollo faisait ainsi 2,8 mètres de hauteur, alors que pour Mars, selon les projections de la Nasa, il mesurerait 6 mètres de diamètre et jusqu’à 10 mètres de haut. « Sur Mars, tout doit être démultiplié et plus gros « , résume Francis Rocard, responsable du programme d’exploration du Système solaire au Centre national d’études spatiales (Cnes).

C’est d’ailleurs l’une des principales difficultés du programme Mars Sample Return de la Nasa, qui entend rapporter sur Terre 300 grammes d’échantillons de roches collectés depuis 2021 par le rover Perseverance. Pour l’heure, aucune solution n’a été entérinée pour la récupération, le décollage et le retour ici-bas de ces précieux « cailloux ». « Selon la Nasa, rien ne pourra se faire avant au moins 2035, indique Sylvestre Maurice. Or, Elon Musk parle de 2028 pour ramener de Mars des astronautes ! L’un des deux a forcément tort. »

En 2022, l’Agence spatiale américaine a néanmoins présenté ce que serait l’architecture d’une mission martienne habitée. Il s’agissait de choisir d’abord entre deux scénarios, dits de conjonction et d’opposition. La durée du voyage aller serait dans les deux cas la même: 180 jours environ, en profitant du plus court trajet entre la Terre et Mars (soit tout de même 400 millions de kilomètres), qui, en raison du mouvement de rotation des planètes autour du Soleil, s’ouvre tous les 26 mois. Dans le scénario de conjonction, le séjour sur Mars serait alors de 550 jours, afin d’attendre la fenêtre la plus favorable pour le voyage retour – de 180 jours également. Au total, cette odyssée durerait ainsi près de trois ans !

Dans le schéma d’opposition, les astronautes ne resteraient que trois ou quatre semaines sur Mars, ce qui réduirait significativement les contraintes techniques et logistiques (énergie, nourriture, oxygène, risques de panne, etc.) dans un milieu très inhospitalier (météorites, tempêtes de sable…).

« Le retour ne serait en revanche plus du tout optimisé, explique Francis Rocard. Il durerait 430 jours et nécessiterait un passage à proximité de Vénus, élevant à 40 ou 45 °C la température dans l’habitacle du vaisseau. » Mais la mission s’achèverait au bout de 640 jours, abaissant ainsi le temps d’exposition aux rayonnements cosmiques et solaires potentiellement très dangereux. « La Nasa a donc opté pour des séjours relativement courts sur Mars, au moins pour les premières échappées « , indique l’expert.

Quels dangers pour la santé des astronautes ?

Une mission habitée vers Mars exposerait les équipages à des risques inédits « avec énormément d’inconnues « , signale Marc-Antoine Custaud, professeur de physiologie au CHU d’Angers et expert médical pour le Cnes. Le premier danger concerne l’absence de gravité dans l’espace. « Sur Terre, toute activité se fait en luttant contre cette force, rappelle le médecin. Sa suppression entraîne ainsi des déconditionnements qui favorisent eux-mêmes diverses pathologies. »

La pression artérielle est en effet moins bien régulée et des perturbations métaboliques apparaissent. Mais la microgravité produit aussi une décalcification osseuse et des atrophies musculaires, « atteintes qui pourraient s’avérer très dangereuses lors d’un effort physique sur Mars « , précise Marc-Antoine Custaud. Il existe certes des contre-mesures – exercices physiques dans le vaisseau interplanétaire, médicaments, vibrations pour recréer des impacts au niveau des os… Mais ces stratégies devront être repensées et adaptées à des vols spatiaux beaucoup plus longs que ceux réalisés jusqu’à présent !

L’exposition aux particules cosmiques et solaires très énergétiques, qui peuvent induire des mutations et des cancers, constitue un autre problème épineux. Là encore, plusieurs techniques permettraient d’atténuer les risques: blindage anti-radiations dans un compartiment du vaisseau, compléments nutritionnels à base d’antioxydants, etc. Mais les données manquent, tant sur les doses absorbées (estimées à 1000 millisieverts) que sur les meilleures façons de s’en prémunir. « C’est un champ d’investigation qu’il faudra absolument consolider avant d’envisager une mission vers Mars « , prévient Marc-Antoine Custaud.

Des engins convoyés dans des vaisseaux de 300 à 500 tonnes

Même minimisés, les défis technologiques, psychologiques et pour la santé humaine restent cependant phénoménaux, sans commune mesure avec une expédition lunaire. « Il n’avait fallu que quelques jours aux astronautes d’Apollo pour réaliser un voyage complet, rappelle Sylvain Chaty. À 380.000 kilomètres de la Terre, les délais de communication étaient en outre de 2 secondes. Mais sur Mars, selon les configurations orbitales, il faudrait attendre de 6 à 44 minutes avant de recevoir une réponse ! » en cas de problème au redécollage, par exemple.

Selon les plans actuels de la Nasa, de gigantesques vaisseaux de 300 à 500 tonnes, peut-être à propulsion nucléaire (technologie actuellement à l’étude), seraient en outre nécessaires pour convoyer vers Mars une panoplie d’engins. Parmi eux: un cargo contenant 25 tonnes d’ergols cryogéniques (a priori du dioxygène et du méthane liquide), la fusée servant au redécollage et un petit rover transférant de l’un vers l’autre le carburant. Un véhicule pressurisé de 6 mètres de long serait ensuite déposé à proximité.

Si tout se passe comme prévu, un équipage de quatre astronautes s’envolerait alors vers la planète Rouge. Deux d’entre eux utiliseraient un module de descente pour atterrir, avant d’arpenter la surface et d’intégrer le rover pressurisé, tandis que les deux autres resteraient en orbite martienne. « C’est dans cette astromobile, qui servirait à la fois d’habitat, de véhicule et de laboratoire scientifique, que les astronautes séjourneraient pendant quatre semaines sur Mars « , précise Francis Rocard.

Voilà donc… pour la théorie. Mais force est de constater qu’aucune de ces composantes – vaisseau interplanétaire, rover pressurisé, véhicule de remontée, mini-centrale nucléaire, etc. – n’est pour le moment opérationnelle. La mise en œuvre d’une mission martienne habitée, par ailleurs, se ferait nécessairement par étapes, comme jadis avec le programme Apollo et aujourd’hui Artemis. « Un premier jalon consisterait à envoyer vers Mars un vaisseau lourd, du type Starship de SpaceX ou un autre, sans s’y arrêter puis à le faire revenir, afin de tester et qualifier ce mode de transport « , pose Francis Rocard.

Un voyage similaire pourrait être envisagé dans un deuxième temps avec un équipage. Puis dans un troisième, une mise en orbite martienne pendant quelques semaines. Les équipements robotiques seraient déposés ensuite lors d’un quatrième volet, afin de préparer, ultérieurement, l’atterrissage d’un couple d’astronautes.

Or, ces jalons successifs ne peuvent être réalisés que tous les 26 mois quand s’ouvrent de nouvelles fenêtres de tir, sans compter les délais de réaction et d’ajustements nécessaires à chacune des étapes ! « Elon Musk n’a pas de baguette magique, tance Sylvain Chaty. Les contraintes orbitales sont ce qu’elles sont, et c’est notamment pour cette raison que le calendrier qu’il avance est totalement illusoire. »

Le programme Artemis devrait rester ainsi un objectif intermédiaire mais stratégique « jusqu’à la fin des années 2030 « , estime Francis Rocard, afin de valider certaines technologies clés (comme le rover pressurisé ou le mini-réacteur nucléaire) qui « serviront aussi bien sur la Lune que sur Mars « . On assisterait ensuite à une bascule progressive vers les premières missions martiennes. Pour toutes ces raisons, les premiers pas humains sur Mars semblent difficilement envisageables « avant au mieux 2040 « , soutient le chercheur.

Alors pourquoi, si tous les experts s’accordent à dire que l’échéance de 2029 est impossible à tenir, formuler pareille promesse ? « Plusieurs phénomènes se télescopent dans un contexte de guerre d’ego et d’un monde qui se fracture « , analyse Sylvestre Maurice. Pour Donald Trump, Mars sert tout autant à réactiver les mythes de la dernière frontière et de la destinée manifeste des États-Unis qu’à réaffirmer leur supériorité technologique. Et chercher peut-être aussi un « effet Kennedy », à l’instar de l’objectif fixé en 1961 par le président éponyme de planter avant 1970 la bannière étoilée sur la Lune, afin de reconquérir le prestige américain dans le contexte de la guerre froide avec l’Union soviétique.

400 milliards de dollars pour une mission habitée

Quant à Elon Musk, obnubilé par la conquête de Mars depuis le début des années 2000, « les calendriers ultra-ambitieux ont toujours été sa marque de fabrique « , insiste Francis Rocard. Il fixe des échéances très rapprochées pour créer des dynamiques, exercer une pression phénoménale sur ses équipes d’ingénieurs et attirer des crédits à court terme. Or « le développement d’une mission martienne habitée devrait coûter 400 milliards de dollars « , observe l’astrophysicien, quatre fois plus qu’Artemis. Une telle manne assurerait « l’avenir du programme américain de vols habités, unique au monde par son ampleur » (10 milliards de dollars par an depuis l’époque d’Apollo), alors que la Station spatiale internationale sera mise à la retraite en 2030. Elle permettrait de maintenir ainsi de nombreux emplois aux États-Unis et alimenterait de grands groupes industriels tels Boeing, Lockheed Martin… et, bien sûr, SpaceX.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press