Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Burundi. Les élections législatives et communales qui se sont tenues au Burundi, le jeudi 5 juin 2025, se sont déroulées dans un contexte de restrictions sévères à la liberté d’expression et de l’espace politique, selon diverses parties, dont en particulier l’organisation « Human Rights Watch ».

Six jours après cette échéance, soit le 11 juin, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a tenu une conférence de presse au cours d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision publique, lors de laquelle son président Prosper Ntahorwamiye a effectivement déclaré qu’« Au niveau national, le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), en place depuis 2005, est arrivé en tête avec 96,51 % des voix, et remporté la totalité des sièges à l’Assemblée nationale, et la quasi-totalité des sièges au niveau communal ».

De cette situation, on constate qu’aucun autre parti politique n’a pu obtenir les 2 % des voix requis par la Constitution pour les sièges à l’Assemblée nationale, le CNDD-FDD a obtenu 100 sièges. Le Conseil constitutionnel annoncera les résultats définitifs le vendredi 20 juin.

Néanmoins, d’après HRW, des responsables du parti au pouvoir, appuyés par des jeunes, ont intimidé, harcelé et menacé la population et censuré également la couverture médiatique afin d’assurer une victoire écrasante.

• Contexte de déroulement des élections législatives et communales burundaises

Il importe de noter que les autorités burundaises avaient fait appel à environ six millions de citoyens à se rendre dans plus de 14.000 bureaux de vote, pour s’acquitter de leur devoir civique et participer aux élections législatives et municipales, afin d’élire leurs députés et leurs conseillers municipaux.

Il s’agit d’une étape politique importante qui reflète les changements constitutionnels fondamentaux en cours au Burundi, car ces élections sont les premières du genre à ne pas se tenir simultanément avec l’élection présidentielle, conformément à la nouvelle Constitution adoptée en 2018.

En vertu de cette dernière, le mandat présidentiel est passé de cinq à sept ans, tandis que celui des députés et des conseillers municipaux n’a pas été modifié et est resté à cinq ans, d’une part.

D’autre-part, on relève que, parmi les changements les plus notables apportés par la nouvelle constitution, figure la réduction de 18 à 5 du nombre de circonscriptions électorales pour les élections législatives, tout en maintenant le nombre de députés élus à 100. Ces élections exigent que les élus soient composés à 60 % de membres de la majorité « hutue » et à 40 % de membres de la minorité « tutsie », avec une représentation féminine d’au moins 30 % garantie.

Quant au niveau des conseils municipaux, le nombre de municipalités avait été réduit de 119 à 42, une mesure visant à améliorer l’efficacité de l’administration locale. Il convient de noter que le nouveau système électoral abolit les quotas ethniques précédemment imposés aux partis politiques, une avancée significative vers le renforcement du pluralisme politique et la construction d’un État citoyen, libéré des divisions ethniques qui ont longtemps caractérisé la vie politique du pays.

Le président de la commission électorale (CENI), Prosper Ntahorwamiye, a expliqué que le nombre de candidats aux sièges parlementaires s’élève à 2.909, dont seulement 11 candidats indépendants, contre 6.753 candidats aux conseils municipaux, dont trois indépendants.

Ces chiffres reflètent la domination des partis politiques, menés par le parti au pouvoir, dans le processus électoral, et les possibilités limitées pour les candidats indépendants de rivaliser avec la dynamique des partis organisés.

• Une échéance électorale marquant un tournant dans le parcours politique du pays

Les élections 2025 au Burundi reflètent une tendance persistante au pluralisme politique contrôlé sous couvert de légitimité électorale. Si la violence ouverte a diminué depuis la crise de 2015, la manipulation et la répression systémiques semble quant à elles persister. Sans réformes significatives, la trajectoire actuelle risque d’enraciner l’autoritarisme sous une façade démocratique, avec des conséquences à long terme pour le peuple burundais et la stabilité régionale.

Ce 5 juin 2025, le pays a vécu des élections législatives qui marquent un tournant dans son parcours politique, non seulement en tant que test de son parcours démocratique, mais aussi parce qu’elles s’inscrivent dans un contexte régional instable qui en fait un lieu de compétition entre puissances voisines.

Il faut l’avouer clairement, vingt ans après la fin de la guerre civile qui avait déchiré le pays entre 1993 et 2005, le Burundi se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins: mener à bien son initiative de réconciliation nationale ou retomber dans le bourbier de l’autoritarisme.

Seulement les perspectives de réconciliation nationale et de véritable transformation démocratique au Burundi dépendent de plusieurs facteurs, notamment une réelle volonté politique de toutes les parties prenantes, la mise en place d’institutions démocratiques solides, la résolution des crises économiques et sociales, et un soutien régional et international positif.

Mais, d’ores et déjà on peut dire que ces élections ont revêtu une importance exceptionnelle compte tenu du contraste saisissant entre la stabilité démocratique que les autorités souhaitent afficher à la communauté internationale et la réalité autoritaire qui se manifeste par la domination du parti au pouvoir, en l’occurrence le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD), sur l’appareil d’État depuis 2005.

Ceci reste à définir dans la période à venir.

• Un scrutin entaché d’irrégularités, selon les observateurs et les opposants

Des membres du Conseil national pour la liberté (CNL), principal opposant au parti au pouvoir, ont dénoncé le vote multiple, le vote forcé, ainsi que la « persécution, le refus d’accès » et l’« emprisonnement arbitraire » de ses observateurs.

Dans ce contexte, Anicet Niyonkuru, candidat aux législatives et président du Conseil des patriotes, petit parti d’opposition, a confié aux médias étrangers que les électeurs mettaient dans les urnes des bulletins de vote « remplis à l’avance », s’agissant, selon lui d’« une grande tricherie qui a été observée partout ».

Un autre leader de l’opposition a déclaré à son tour lors de l’annonce des résultats: « On a tué la démocratie ».

L’opposition accuse effectivement le parti au pouvoir d’avoir lancé sa campagne avant la date officielle fixée par la commission électorale et d’avoir utilisé les ressources de l’État pour accroître ses chances de réussite dans ces élections, le tout dans un contexte qualifié de « mesures arbitraires visant à exclure les candidats de l’opposition ».

Par ailleurs, des journalistes ainsi que beaucoup d’électeurs, ayant requis l’anonymat pour des raisons de sécurité, avaient également dénoncé d’importantes irrégularités.

Au recul, on relève qu’en août 2024, dans un rapport rendu public par Amnesty International, l’organisation avait dénoncé les actes « d’intimidation, de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires » visant les activistes, les journalistes et autres, par le gouvernement d’Évariste Ndayishimiye

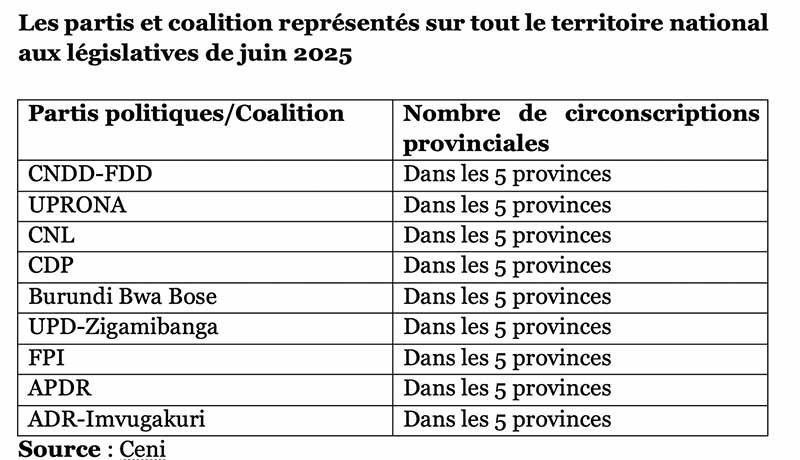

• Rétrospective sur les Partis politiques ayant pris part aux élections du 5 juin

Le Conseil national pour la défense de la démocratie/Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) domine, certes, la scène politique burundaise depuis les élections de 2005, les premières organisées après la fin du conflit armé.

Il importe de rappeler que cette organisation, ancienne rébellion armée pendant la guerre civile, s’était transformées en un parti politique dominant qui contrôle les leviers du gouvernement.

1. Conseil national pour la défense de la démocratie/Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD): Le parti au pouvoir, qui détient la majorité des sièges au Parlement et au Sénat.

2. Congrès national pour la liberté (CNL): L’un des principaux partis d’opposition.

3. Union pour le progrès national (UPRONA): Parti historique du Burundi, dominant après l’indépendance.

4. Parti du Congrès démocratique (PCD): Parti d’opposition, dirigé par Anicet Niyonkoro, qui a critiqué la situation politique du pays.

5. Coalition « Burundi Un pour tous »: Alliance d’opposition regroupant plusieurs partis et mouvements politiques.

Selon certaines informations, des forces d’opposition, dont la coalition « Burundi Un pour tous » et le « Parti du Congrès démocratique », avaient boycotté les célébrations officielles du lancement de la campagne électorale pour protester contre ce qu’elles ont qualifié de « harcèlement sécuritaire ».

• La lutte de pouvoir interne: entre démocratie de façade et domination réelle

Le paysage politique burundais est caractérisé par une contradiction entre l’apparence de la démocratie et la réalité de l’autoritarisme. Depuis la fin de la guerre civile, le CNDD a consolidé son emprise sur le pouvoir, passant d’un mouvement rebelle armé à un parti dominant qui domine l’ensemble du paysage politique.

Les préparatifs des élections législatives de 2025 qui ont eu lieu le 5 juin dernier, ont révélé l’exclusion systématique et continue des rivaux du parti au pouvoir, malgré que les autorités burundaises aient tout fait pour présenter une image démocratique à la communauté internationale s’en étant engagées formellement à organiser des élections régulières.

On relève que durant le mois de mai 2025, précédant la date du déroulement du scrutin, le gouvernement avait organisé des manifestations de masse dans le but, selon ses propres termes, de « démontrer le consensus qui prévaudra lors des élections ».

D’ailleurs, dans ce contexte, le président Évariste Ndayishimiye avait personnellement assisté à ces célébrations, déclarant à l’occasion que « cette étape témoigne de la consolidation des libertés dans le pays ».

Cependant, contrairement aux apparences démocratiques, le Burundi connaît des restrictions croissantes à l’encontre de l’opposition politique et de la société civile. Cette politique de répression se manifeste par l’interdiction faite à d’éminentes figures de l’opposition de se présenter aux élections, comme Agathon Rwasa, Vice-président de l’Assemblée nationale du Burundi, qui accuse les autorités d’avoir « organisé une course électorale au milieu de mesures arbitraires visant à exclure ses rivaux ».

En conclusion, les observateurs et les experts en affaires africaines reconnaissent que le Burundi se trouve aujourd’hui face à une occasion historique de surmonter l’héritage du conflit et des divisions et de construire un avenir meilleur pour tous ses citoyens.

Toutefois, atteindre cet objectif nécessite des efforts concertés de la part de toutes les parties prenantes – aux niveaux national, régional et international – pour surmonter les énormes défis auxquels le pays est confronté et écrire une nouvelle page de son histoire politique.

• Cette nouvelle page de l’histoire du pays pourrait-elle s’écrire durant le président actuel?

Le président Évariste Ndayishimiye avait pris ses fonctions au Burundi en juin 2020 après le décès de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, qui dirigea le pays d’une main de fer pendant 15 ans.

Président de la République depuis le 18 juin 2020, Évariste Ndayishimiye, oscille entre signes d’ouverture du régime, toujours sous l’influence de puissants généraux, et un contrôle gouvernemental strict, marqué par des violations des droits humains condamnées par les ONG et les Nations Unies.

Pourrait-il réellement changer la donne dans son pays?

Le Burundi est situé au cœur de la région des Grands Lacs africains, une région marquée par des complexités géopolitiques complexes. De par sa situation stratégique en tant que pays enclavé, bordé au nord par le Rwanda, à l’est par la Tanzanie et à l’ouest par la République démocratique du Congo, le Burundi est directement affecté par la dynamique politique et sécuritaire de ces pays.

La situation dans ce pays considéré comme étant le pays le plus pauvre du monde en termes de PIB par habitant, est très critique et préoccupante, selon le classement 2023 de la Banque mondiale, sachant que 75 % de ses 12 millions d’habitants vivent sous le seuil international de pauvreté.

Au Burundi, le pays est noyé dans une économie souterraine prospère, notamment dans la contrebande de carburant, le commerce transfrontalier et les marchés informels, et parmi les principaux acteurs figurent souvent des individus liés aux forces de sécurité ou aux autorités provinciales, qui profitent du calme post-électoral pour étendre ou consolider leur contrôle monopolistique sur les routes commerciales.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burundi, suivez Africa-Press