Africa-Press – Burundi. Dans le contexte de la couverture médiatique après le renversement du président Ali Bongo Ondimba à l’été 2023, les caméras des médias internationaux ont capté un élément emblématique à proximité du palais présidentiel: une grande mosquée au style architectural marocain, appelée « Mosquée Hassan II ».

Cette mosquée, inaugurée en 1983 avec la participation d’une délégation marocaine de haut niveau, cinq ans après le début des travaux, sur une superficie d’environ 1,5 hectare, est un témoin majeur de l’histoire de l’Islam au Gabon, un pays à majorité chrétienne, riche en ressources naturelles, notamment le pétrole.

Un véritable tournant

La construction de la mosquée a débuté quelques années après un moment clé dans l’histoire de l’Islam au Gabon, lorsque le président de l’époque, Albert Bernard Bongo, a surpris l’opinion publique nationale et internationale en annonçant sa conversion à l’Islam.

En 1973, après une visite en Libye où il rencontra le colonel Mouammar Kadhafi, le président Bongo revint dans son pays et annonça publiquement sa conversion à l’Islam le 29 septembre 1973 devant un groupe de journalistes locaux et arabes, marquant ainsi un tournant dans l’histoire religieuse d’un pays où les musulmans représentaient alors environ 1 % de la population.

Alors que Bongo (1935-2009) affirme qu’il a embrassé l’Islam par conviction personnelle, d’autres récits évoquent qu’il l’aurait fait en réponse à une demande de Kadhafi, avec l’intention d’intégrer son pays à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui comprend des nations musulmanes importantes.

Après cette conversion, Albert Bernard Bongo se rendit en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj, et prit alors le nom de « Omar ». La même année, son fils Alain-Bernard Bongo, alors âgé de 15 ans, se convertit également à l’Islam et adopta le nom de « Ali ».

Moins de trois semaines après cet événement, le Gabon commença à récolter les premiers fruits économiques et politiques de ce changement, en rejoignant l’OPEP le 29 novembre 1973, puis l’Organisation de la coopération islamique (OCI) l’année suivante. Le pays renforça ses relations avec les nations arabes et musulmanes, notamment celles productrices de pétrole.

Sur le plan religieux, cette transformation marqua le début d’une nouvelle phase pour l’Islam au Gabon, avec un premier groupe de la classe politique et administrative, surnommé « Mamadou » (en référence aux proches du président: ministres, hauts fonctionnaires, officiers supérieurs de l’armée, etc.), qui se convertit à l’Islam.

En plus de cette classe « Mamadou », l’Islam se répandit auprès des citoyens ordinaires, appelés « Mokaya », dans le climat social général et à travers les premières communautés musulmanes étrangères arrivées au Gabon, en particulier après son indépendance en 1960, en réponse à la demande de travailleurs, employés, techniciens et artisans pendant la montée de l’industrie pétrolière.

L’essor de l’Islam

Dans les années 1970, l’arrivée de travailleurs étrangers se structura davantage, le gouvernement gabonais commençant à recruter des travailleurs spécialisés en provenance de l’Afrique de l’Ouest pour des « grands travaux publics », notamment la construction des chemins de fer. Des accords furent signés pour faire venir des ouvriers, principalement musulmans, du Sénégal, du Mali, de Guinée-Conakry et de Haute-Volta (actuel Burkina Faso).

En plus des travailleurs musulmans étrangers, le nombre de musulmans locaux augmenta au fil des ans, soit grâce aux activités des communautés musulmanes dans la prédication, l’enseignement et l’encadrement, soit par le biais de bourses d’études vers les pays musulmans.

Ainsi, la proportion de musulmans au Gabon atteignit environ 10 % de la population, et les signes de l’Islam devinrent plus visibles à travers le nombre croissant de mosquées, d’écoles coraniques, d’institutions éducatives religieuses et d’organisations communautaires. Les médias d’État (télévision, radio, etc.) commencèrent à porter un intérêt particulier à la vie des musulmans, et des jours fériés furent instaurés pour célébrer l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha.

Dans le cadre institutionnel, le « Conseil islamique supérieur du Gabon » fut créé pour superviser les activités religieuses et missionnaires au sein des communautés musulmanes, notamment les Gabonais convertis à l’Islam.

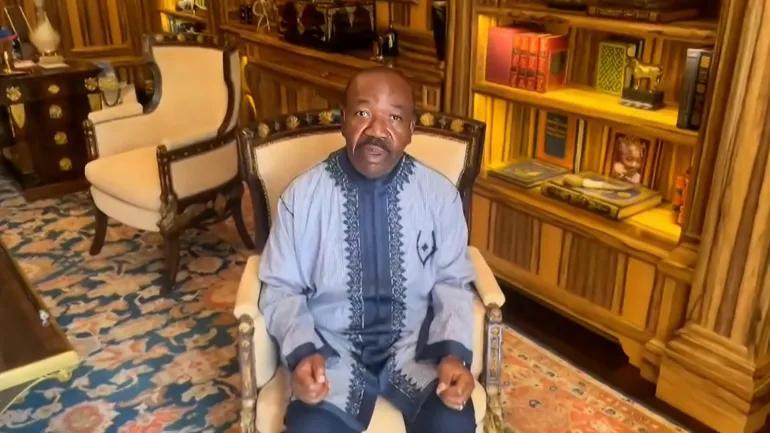

Ce conseil resta sous la supervision de la présidence, tant sous le président Omar Bongo, qui dirigea le pays pendant 42 ans (1967-2009), que sous son fils Ali Bongo, qui gouverna jusqu’à son renversement lors du coup d’État militaire du 30 août 2023.

Avec ce statut institutionnel, la présidence acquit une dimension religieuse renforcée par de nombreuses manifestations officielles et protocolaires lors des occasions religieuses, ce qui contribua à affirmer la présence de l’Islam dans un pays où les chrétiens représentent près de 80 % de la population d’environ 2,5 millions d’habitants.

L’avenir de l’Islam au Gabon

La question qui se pose aujourd’hui est: comment les musulmans du Gabon vivront-ils après la chute du régime des Bongo, et la prise du pouvoir par le général Brice Oligui Nguema, qui faisait partie du système de gouvernement sous Omar et Ali Bongo?

Les premiers musulmans

Avant de spéculer sur l’avenir, il est nécessaire de se pencher sur l’histoire du pays pour mieux comprendre les premières traces de l’Islam.

Certaines sources historiques indiquent que les premiers musulmans sont arrivés au Gabon à la fin du XIXe siècle, et leur nombre a augmenté pendant la première moitié du XXe siècle, durant la période coloniale française. Ces premiers musulmans étaient principalement des commerçants venus du Cameroun, du Tchad et de certaines colonies d’Afrique de l’Ouest, à la recherche de débouchés commerciaux.

À l’époque, la colonisation française nécessitait de la main-d’œuvre pour faire tourner l’économie. Faute de main-d’œuvre locale, la France fit venir des travailleurs d’Afrique de l’Ouest, dont beaucoup étaient musulmans.

La France introduisit également des migrants des pays du Sahel pour remplir diverses fonctions administratives ou militaires dans le cadre de son projet colonial.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burundi, suivez Africa-Press