لؤي صافي

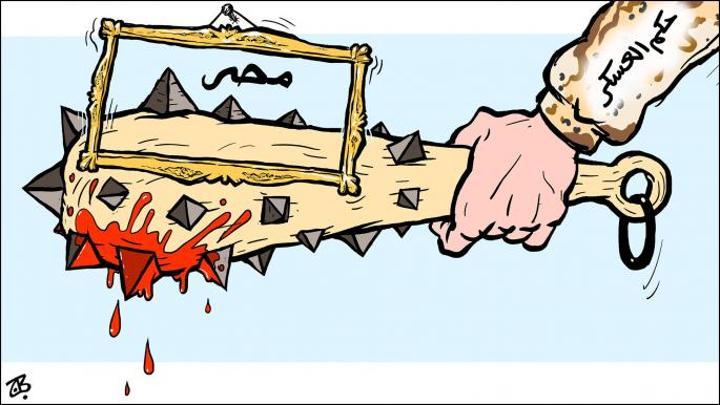

أفريقيا برس – مصر. يواجه الشعب المصري، الذي قاد النهضة العربية الحديثة في مطلع القرن العشرين، لحظةً حرجةً في تاريخه الحديث بعد سبعة عقود من حكم العسكر، بدأت بانقلاب الضباط الأحرار الذي قاده جمال عبد الناصر في 1952، واتخذت منحىً جديدا مع بدء ولاية حسني مبارك في مطلع الثمانينيات. فقد أدّت اتفاقيه السلام التي وقعها أنور السادات إلى ما تعرف بسياسة الانفتاح، والتي دشّنت مرحلة خصخصة الأملاك العامة، وانتقال الثروة الوطنية إلى رؤوس أموال تمتلكها حفنة من المتنفذين المقرّبين من مراكز القرار، وإلى تدفّق مساعداتٍ من الحكومة الأميركية وضعت تحت تصرف الجيش الذين ترك شؤون حماية الوطن في ظل معاهدة السلام مع إسرائيل، وتحوّل تدريجيا إلى مستثمر في المشاريع الاقتصادية والتجارية. بعد نصف قرن من الانفتاح، أصبح الجيش المصري اليوم المستثمر الأول بلا منازع، ليضيف إلى جانب تحكّمه في الحياة السياسية تحكّما كاملا بالحياة الاقتصادية. ومع غياب الرقابة التشريعية والقضائية والشعبية، وانعدام المساءلة العامة للجهاز التنفيذي ورؤساء الشركات الذين يتحرّكون بتوجيهاتٍ من القيادات العسكرية والأمنية، تحوّلت أهم دولة عربية كان لها السبق المعرفي والإنتاجي والصناعي إلى واحدة من أكثر الدول العربية فقرا واعتمادا على المعونات المالية الخارجية، ما أثّر سلبيا على مستوى الدخل العام، وتراجعت قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطن المصري، خصوصا الخدمات التعليمية والصحية. تحوّلت مصر من موقع متقدّم عالميا على صعيد إنتاج القمح والقطن والطاقة، ومكتف ذاتيا في صناعة هياكل السيارات ووسائل النقل العام، إلى مستوردٍ لمختلف المنتجات الصناعية والغذائية. التراجع الكبير في الدخل القومي والزيادة المستمرة في مستوى البطالة، دفعا الشباب المصري إلى الاغتراب بحثا عن لقمة العيش والعمل في ظروف صعبة بعيدا عن الأهل والوطن. وبدلا من الاستفادة من الخرّيجين الجامعيين وأصحاب الخبرة في إدارة المؤسسات العامة والمنظمات المدنية، أعطيت هذه المهام لمتقاعدي الجيش، الذين تعاملوا مع هذه المؤسسات على أنها مكافأة لهم على خدماتهم في الجيش المصري، وعجزوا عن إدارتها وتطويرها لافتقادهم الخبرة والمعرفة اللازمة. وأدّى تراكم الأخطاء إلى انتشار الفساد الإداري والمالي، ودفع الشباب المصري التواق إلى حياة الكفاية والكرامة للنزول إلى الشوارع في يناير/ كانون الثاني 2011، والمطالبة بالتغيير تحت شعار “عيش وحرية وكرامة إنسانية”.

دفعت التحرّكات الشعبية الواسعة المجلس العسكري إلى إبعاد مبارك عن الحكم، وتنظيم انتخابات عامّة أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية إلى سدة الحكم. فاجأت نتائج الانتخابات الجميع، ولعلها فاجأت، بالدرجة الأولى، الحركات الإسلامية التي أعطاها الناخب المصري حصّة الأسد في الانتخابات النيابية، وأوصل محمد مرسي، أحد قادة “الإخوان المسلمين”، الذين وجدوا أنفسهم في موقع القرار من دون خبرة ولا دراية خلال لحظات صعبة وظروف معقّدة. بعد أشهر من تخبط قادة الحركات الإسلامية، وعجزهم عن التمييز بين مبادئ وأسس تنظيم جماعة عقدية متجانسة وتلك المتعلقة بإدارة دولة تعدّدية، قام الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري بدعم وتشجيع من دول خليجية وغربية، وبدعوى إنقاذ الديمقراطية من حكم الجماعات الدينية والإشراف على انتخابات حرّة تعكس إرادة الشعب المصري. وبدلا من استئناف الحياة الديمقراطية، شهدت مصر في السنوات التي أعقبت الانقلاب انزلاقا كبيرا نحو حكم القوي ذي القبضة الحديدية والمقاربة الأمنية المتحكّمة بمفاصل الدولة والمجتمع بطريقةٍ لم تعرفها مصر منذ السنوات الأولى من انقلاب 1952 الذي قاده الضباط الأحرار. ووجد المصريون أنفسهم من جديد أمام سياسات القبضة الحديدية التي مارستها الدولة الأمنية بعد حل الأحزاب السياسية واستئثار عبد الناصر بالسلطة مع فارق مهم: فبينما ساهم انقلاب 1952 في تحرير الفلاح المصري من تحكّم الطبقة الإقطاعية التي امتلكت معظم الأراضي الزراعية المصرية، وسعى إلى تطوير الصناعة والزراعة والتعليم، وعاش رئيس الجمهورية الأولى في منزل متوسّط بعيدا عن القصور والهدر المالي والإسراف الذي مارسه من جاء بعده من الرؤساء، فقد قادت السياسات التي اتّبعها قادة انقلاب 2013 من عناء المواطن المصري نتيجة كمّ الأفواه وزيادة البون بين الطبقة المنعّمة والطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل وارتفاع معدل التضخّم، وإدخال ضرائب القيمة المضافة التي تؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود.

وبدلاً من إعادة الحكم التعدّدي الذي وعد به، تحرّك الرئيس بالتعاون مع المجلس العسكري لتوطيد سلطته واتخاذ إجراءاتٍ صارمة ضد جميع جماعات المعارضة، بما في ذلك المعارضة التي دعمته للوصول إلى الحكم. كذلك تناسى حلفاء السيسي الغربيون القلق الذي أبدوه بشأن تراجع الحقوق وتسلط الإسلام السياسي، وقرّروا تقديم دعم مالي غير محدود، ولّد تراكما كبيرا في الديْن العام، بما يتجاوز قدرة الدولة المصرية على سداده في المدى المنظور. وتقف مصر اليوم على حافّة الانهيار الاقتصادي مع اقترب العجز السنوي لمصر من 44 مليار دولار (12% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 360 دولارًا). كما تضاعف الدين الوطني أربع مرّات منذ عام 2010، ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 557 مليار دولار بحلول عام 2026. (90% من الناتج المحلي الإجمالي). وما يزيد الأمر سوءًا أن الارتفاع الحادّ في الدين القومي أكبر بكثير من الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا يبدو أن المواطن المصري قادرٌ على التأثير في هذه السياسات التي ترهن مستقبل الشعب مع غياب المساءلة السياسية وتركّز الاستثمار على مشاريع غير مثمرة، كبناء عاصمة إدارية جديدة في جوف الصحراء.

تنفق معظم الديون المتراكمة على البنية التحتية من دون أي احتمال لتوليد الإيرادات الضرورية لتسديد الديون، فقد خصّصت حكومة السيسي أكثر من 58 مليار دولار لبناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة، واستخدمت نسبة عالية من القروض على التسليح، بحيث أصبحت مصر واحدة من أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم. حتى مشروع توسيع قناة السويس الذي استهلك ثمانية مليارات دولار سيؤدي إلى زيادة طفيفة في واردات العبور (أقل من 50.0% زيادة في إجمالي إيرادات القناة). وقد بدأت تداعيات الإنفاق على مشاريع غير مثمرة تنعكس، على المواطن المصري، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه نتيجة التضخّم العالي وارتفاع نفقات الأسرة من دون أن يقابل هذا التضخّم زيادة في دخل الفرد، فالأجور والرواتب ثابتة منذ سنوات، ومعظم الشركات التي يسيطر عليها الجيش تزاحم شركات القطاع الخاص، ما أدّى إلى مزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية.

المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية المتصاعدة في مصر فصل الجيش عن السياسة، وإعادة السلطة إلى المجتمع المدني وقياداته الشعبية، وهذا ما تدفع باتجاهه بعض القوى الوطنية من خلال الحوار الوطني الذي بدأ أخيرا. ولا يبدو أن هذا الحل الذي يمكن أن يلجم سياسات الإنفاق غير المسؤول يسير مع ممانعة السيسي الحل الديمقراطي في مداخلاته في جلسات الحوار الوطني، ومع تعامي المؤسسات المالية الدولية الداعمة حكم العسكر، وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. دفع تجاهل الدول الغربية الداعمة نظام السيسي، رغم الهدر وسوء استخدام القروض، اقتصاديين وطنيين، مثل أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة علياء المهدي، إلى تحميل حكومة السيسي مسؤولية تدهور الاقتصاد المصري بشكل مباشر، وتحميل صندوق النقد الدولي المسؤولية الضمنية لسماحه بإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية: “كان على الحكومة أن توجّه هذا الإنفاق إلى مشاريع إنتاجية يمكن أن تدرّ عائدات، وقد ساهم الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية في الأزمة المالية التي نعاني منها الآن”. بل ذهب إسحاق ديوان، وهو مسؤول كبير سابق في البنك الدولي، إلى أبعد من ذلك، فاتهم صندوق النقد الدولي باستخدام القرض لتقديم الدعم السياسي لحكومة السيسي ولمنع الإصلاح السياسي الضروري من الحدوث في مصر عندما أعلن أن التدهور الاقتصادي في مصر يعود إلى “موافقة صندوق النقد الدولي وحالة السيولة في الأسواق الدولية بعد عام 2016، سمحا لمصر بالاقتراض الفاحش من أجل تأخير الإصلاحات اللازمة”.

تأخير الإصلاحات السياسية الضرورية جانب أساسي لتفسير إغداق الأموال على نظام استبدادي يمنع الشعب المصري من المضي في الطريق الوحيد الذي يضع حدّا للكارثة التي ستطاول الجميع، حتى ضباط المؤسّسة العسكرية المصرية، ولكن جانبا آخر بدأ بالظهور، أخيرا، مع الضغوط التي تمارس لإجبار النظام المصري على بيع أصول الممتلكات العامة لشركات خاصة دولية وإقليمية، كما هو الحال في مشروع طرح شركة قناة السويس للبيع لتغطية استحقاقات الديون والفوائد المضافة. ولعل الأيام المقبلة تظهر جوانب أخرى لما تعدّه البنوك العالمية لاستنزاف ثروات مصر الوطنية. ما لا يدركه أصحاب الأطماع أن المساعي المبذولة لإضعاف الشعب المصري، وشعوب الربيع العربي عموما، تُسرّع في انهيار منظومة حكم الفرد والفئة والطائفة، وأن جهود تأخير الإصلاح الضروري ستجعل الإصلاح القادم أكثر عمقا وأبعد امتدادا لإعادة مصر لتلعب دورها الرائد في إخراج المنطقة العربية من الكابوس الجاثم على ظهرها منذ تغلغل الاستعمار الأوروبي إلى قلب المنطقة العربية مع نهاية الحرب العالمية الأولى في العقد الثاني من القرن العشرين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس