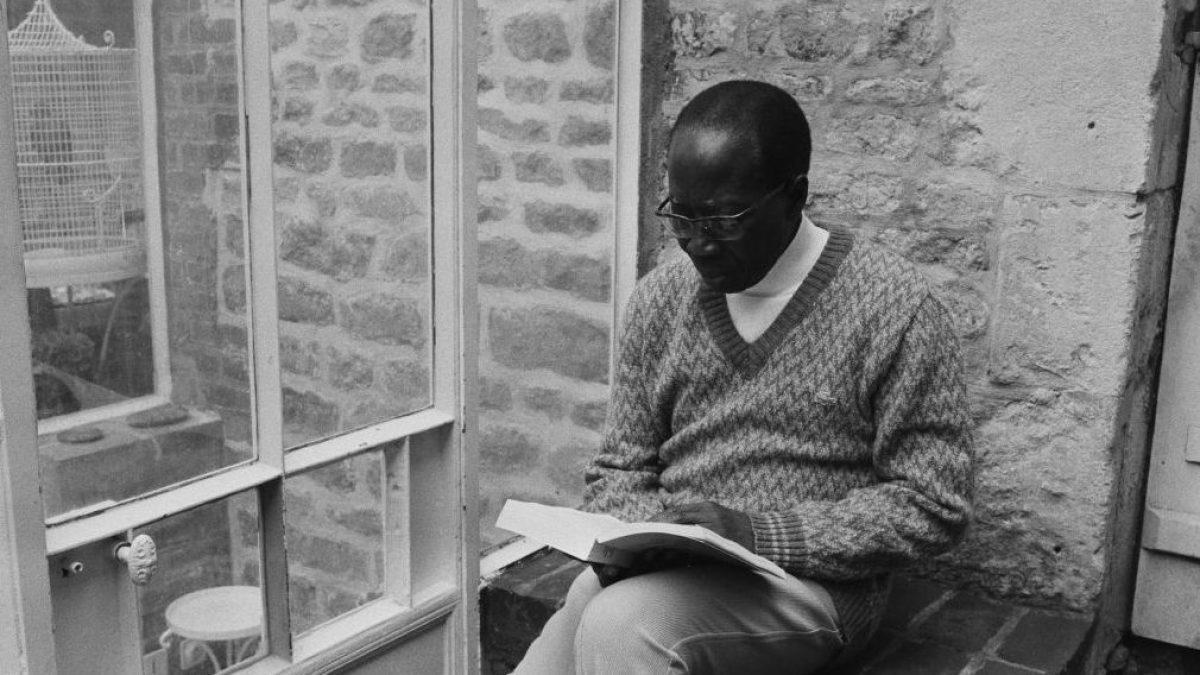

Africa-Press – Guinée. Poète, penseur et homme politique, il a su allier la parole à l’action en cherchant à fusionner les traditions africaines avec les valeurs universelles dans un projet de civilisation cohérent. Fondateur du concept de la « négritude », premier président du Sénégal indépendant et membre de l’Académie française, il a incarné un pont entre les traditions africaines et la modernité mondiale, un modèle unique de cohabitation entre la culture du continent noir et la pensée occidentale.

Une enfance nourrie par deux cultures

Né le 9 octobre 1906 à Joal, petite ville du Sénégal, dans une famille catholique au sein d’une société majoritairement musulmane, Senghor a grandi dans un environnement de pluralisme culturel.

Il a commencé sa scolarité au Sénégal, où ses talents précoces lui ont valu une bourse pour poursuivre ses études secondaires au lycée Van Vollenhoven de Dakar, l’un des établissements les plus réputés de l’Afrique occidentale française à l’époque.

Parcours universitaire en France

En 1928, il part en France pour continuer ses études à la Sorbonne, mais intègre ensuite le prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il y rencontre le penseur martiniquais Aimé Césaire, qui devient son compagnon intellectuel dans l’élaboration du concept de la négritude.

Brillant, il obtient en 1935 l’agrégation de grammaire, devenant ainsi le premier Africain de l’Afrique occidentale française à atteindre cette distinction, ce qui lui ouvre les portes de l’enseignement en France.

De la poésie à la présidence

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans l’armée française, mais est fait prisonnier en 1940 et envoyé dans des camps en Allemagne.

Malgré la captivité, il continue d’écrire et compose certaines de ses œuvres majeures inspirées par la souffrance et sa vision du monde. Libéré en 1942, il revient en France et reprend ses activités intellectuelles et politiques.

En 1945, il est élu député à l’Assemblée nationale française, débutant sa carrière politique.

Il milite pour les droits des colonies africaines au sein du système français et contribue à l’évolution des politiques d’autonomie, préparant ainsi le terrain à l’indépendance de plusieurs pays africains.

Après l’indépendance du Sénégal en 1960, il devient le premier président de la République, un poste qu’il occupe jusqu’en 1980. Il s’attelle à la construction d’un État moderne conciliant traditions africaines et gestion contemporaine, avec une attention particulière à l’éducation et à la culture. Il rejette les enfermements idéologiques, convaincu de la nécessité d’une coopération entre l’Afrique et la France.

La négritude et l’identité africaine

Senghor est l’un des principaux fondateurs du mouvement de la négritude, né en réaction aux politiques coloniales françaises visant à effacer les identités africaines et imposer une domination culturelle européenne.

La négritude prône la valorisation de la culture africaine et son expression libre dans la littérature, les arts et la pensée politique.

À travers ses écrits, Senghor met en lumière la richesse esthétique et philosophique de la civilisation africaine, rejetant la vision coloniale qui dépeignait l’Afrique comme arriérée et en besoin de salut européen.

Ce courant devient une référence culturelle et politique pour les mouvements de libération en Afrique et dans les Caraïbes, contribuant à forger une identité africaine contemporaine, en harmonie avec son héritage et ses aspirations futures.

Le poète au cœur de l’État

Senghor n’était pas seulement un homme d’État, mais avant tout un poète et penseur. Sa poésie mêle spiritualité soufie et expression émotionnelle profonde. Les mots étaient pour lui des instruments de lutte intellectuelle et de défense de l’identité africaine. Parmi ses œuvres marquantes:

• Chants d’ombre (1945): un recueil poétique sur la guerre et la captivité.

• Éthiopiques (1956): une réflexion sur l’identité africaine et sa place dans le monde.

• Lettre à un ami français: un dialogue entre cultures africaine et française.

Pour lui, la poésie était une force de libération capable de transformer les sociétés par son impact émotionnel et intellectuel.

Dernières années et héritage culturel

Après s’être retiré de la politique en 1980, Senghor s’installe en France, poursuivant son œuvre littéraire et intellectuelle. En 1983, il est élu à l’Académie française, devenant le premier Africain à y siéger, reconnaissance de son rôle majeur dans la littérature francophone.

Il s’éteint le 20 décembre 2001 à l’âge de 95 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel et politique durable. Son influence reste vivace au Sénégal et dans le monde, où il est célébré comme un pionnier de la pensée africaine, défenseur du pluralisme culturel et symbole de la réconciliation entre l’identité africaine et l’appartenance universelle.

Senghor a prouvé que littérature et politique pouvaient se rejoindre dans un même projet de civilisation, et que l’identité africaine n’était pas l’antithèse de la modernité, mais bien une de ses expressions légitimes. Comme il l’a dit un jour: « La culture est l’âme d’une nation. Sans elle, il ne peut y avoir d’avenir. »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinée, suivez Africa-Press